企業の人事担当者にとって、採用における優秀な人材への効果的なアプローチ方法や内定承諾率、さらに採用にかかるコストや入社した人の定着率などは、日ごろから頭を悩ませるポイントではないでしょうか。

またAIやDXなどの専門性を必要とする技術の普及や育成コスト削減のため、高い専門性を持つ貴重な中途人材へのニーズが高まり、一部では人材の奪い合いが起きています。

このような状況の中で魅力的な人材と出会うためには、適正な採用手法の確立が必要です。

そこで今回は、採用現場の悩みにお応えすべく、株式会社リフカムとSansan株式会社共催で開催されたセミナーの内容をご紹介します。テーマは、急速に浸透し始めているリファラル採用と、攻めの採用手法として支持を集めるダイレクトリクルーティングについて。

ダイレクトリクルーティングは弊社の橋本剛が、リファラル採用については株式会社リフカムの小田 紘生(ひろき)氏が、それぞれの成功のポイントについて説明しました。

登壇者

小田紘生(おだ・ひろき)

株式会社リフカム執行役員

神戸大学経営学部卒業。新卒でリクルートに入社し、営業企画を担当。リフカムに入社後はカスタマーサクセス(CS)担当者として、多くの企業のリファラ採用活性化に奔走した。その後CS責任者を経て現在に至る。

橋本剛(はしもと・ごう)

Sansan株式会社 Eight事業部 Eight Career部

マネージャー

新卒でカルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社に入社し、Tポイント提携営業やデータベースマーケティング事業に従事。2019年にSansan入社。『Eight Career Design』立ち上げ期にセールス面を中心に携わる。現在はEight Career Designのマーケティング責任者を務める。

ダイレクトリクルーティングに求められているポイント

はじめに弊社の橋本から、ダイレクトリクルーティングの重要性や成功させるためのポイントについてお話させていただきました。

昨今の採用シーンでは、ダイレクトリクルーティングによる人材獲得が注目されています。それはなぜなのか、どのように導入するべきなのか。ダイレクトリクルーティングに関する疑問や課題を紐解きます。

『待ち』の採用から『攻め』の採用へ

橋本:まず転職市場に目を向けてみると、2030年には640万人もの労働人口が不足すると予測するデータがあります。さらに終身雇用への信頼が崩れたことで、スキルの向上やポジションの昇格を求めて転職を希望する人が増加するなど、市場は大きく変化しています。

また、専門性の高いスキルを持つ人材へのニーズが高まり、転職市場全体で優秀な人材に対する競合が激化しています。

その結果、特に大企業よりもいい待遇を提示することが難しい中小企業にとっては、企業のバリューを発揮しづらくなっており、求める人材に出会うことも、採用することも難しくなっているのが現状です。

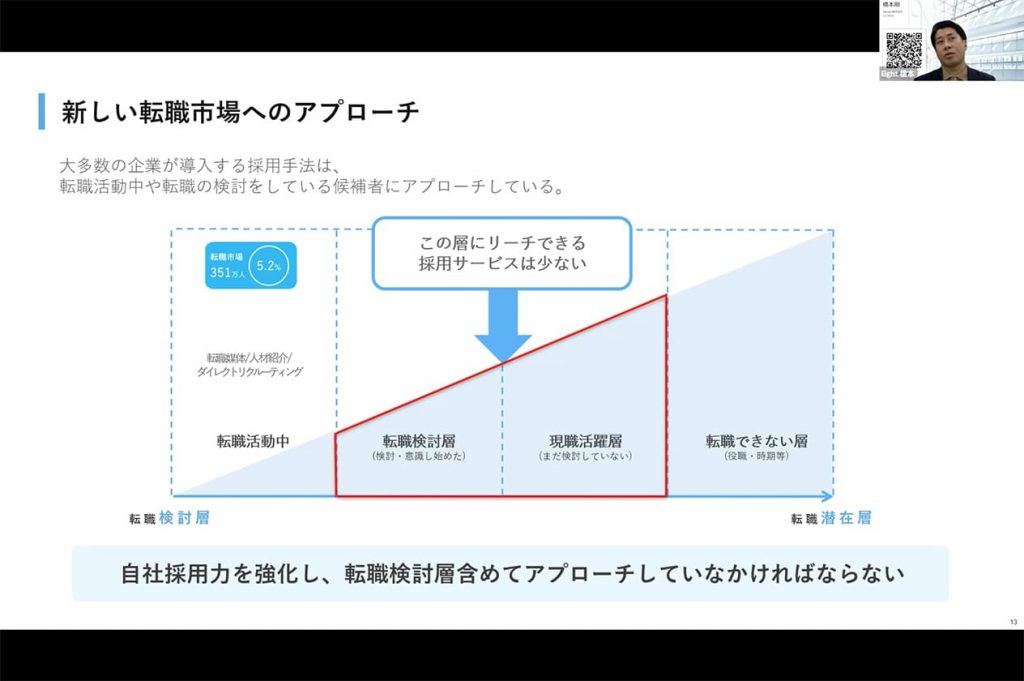

そこで重要になるのが、現職で活躍していて、転職については検討中、もしくは検討もしていない、いわゆる“転職潜在層”という新しい市場へのアプローチです。

橋本:今後は、この転職検討層と潜在層に対して、自社から積極的にアプローチをしていく“攻めの採用”が必須になっていきます。その時に活用できるのが『ダイレクトリクルーティング』です」

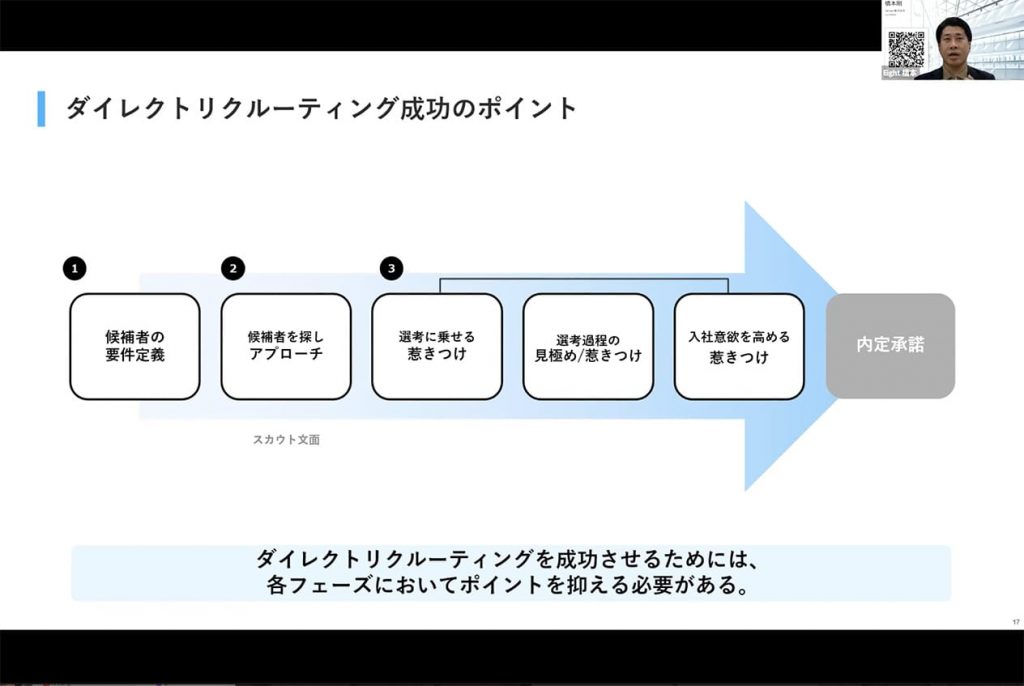

ダイレクトリクルーティングでは採用のフェーズ分けが重要

橋本「弊社では採用のフェーズ分けを行い、それぞれで対策を講じています。その中でも重要な『候補者の要件定義』『候補者へのアプローチ』『選考に乗せる惹きつけ』の3点にフォーカスして、お話させていただきます」

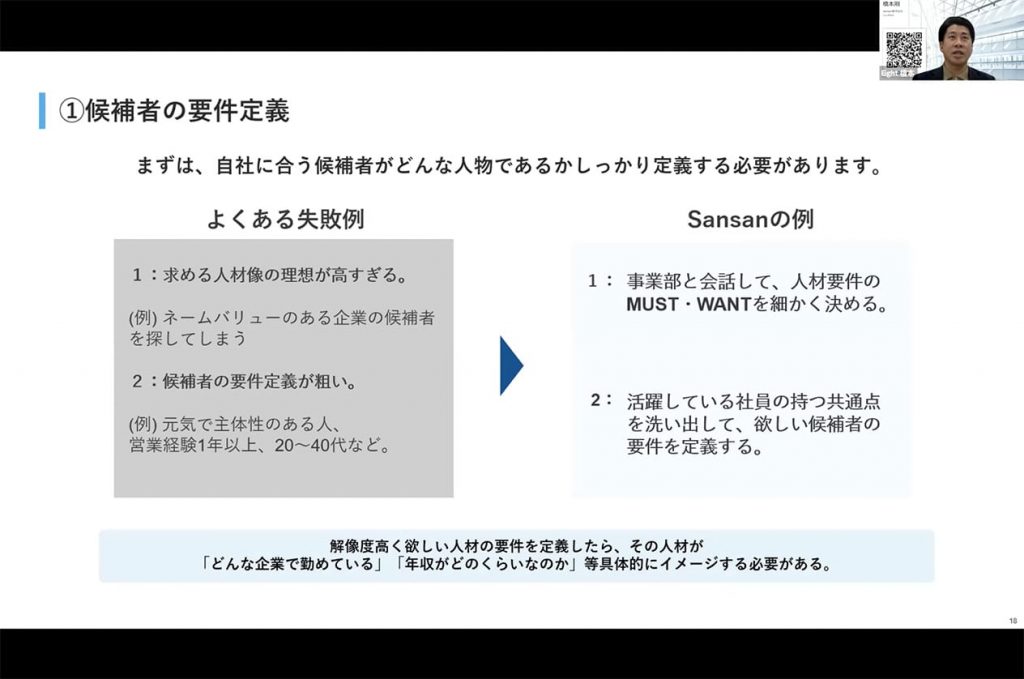

候補者の要件定義

橋本「ダイレクトリクルーティングでまず行うべき『候補者の要件定義』では、ふたつのポイントに注意します。

1.求める人材像の理想が高すぎないか

2.候補者の要件定義が粗すぎないか

橋本:求める人材の理想が高すぎて、ネームバリューがある企業の候補者ばかりを探してしまうと、競合他社が多く採用まで至らない可能性が高くなります。自社と親和性の高い人材を探していきましょう。

また“営業経験1年以上の20~30代”といった広すぎるターゲット設定では、ピンポイントで優秀な人材にリーチすることが難しくなります。

橋本「このような課題の解決策として、弊社の場合は『どういう人がマストで、どういうスキルが必要なのか。また人として求めるものは何か』といった、欲しい人材のポイントを細かく設定する作業を、採用する事業部と人事とが一緒になって話し合います。

そして欲しい人材の要件を具体的にイメージして、解像度を高く設定すると、ターゲットにピンポイントでアプローチできることが分かってきました。

候補者へのアプローチ

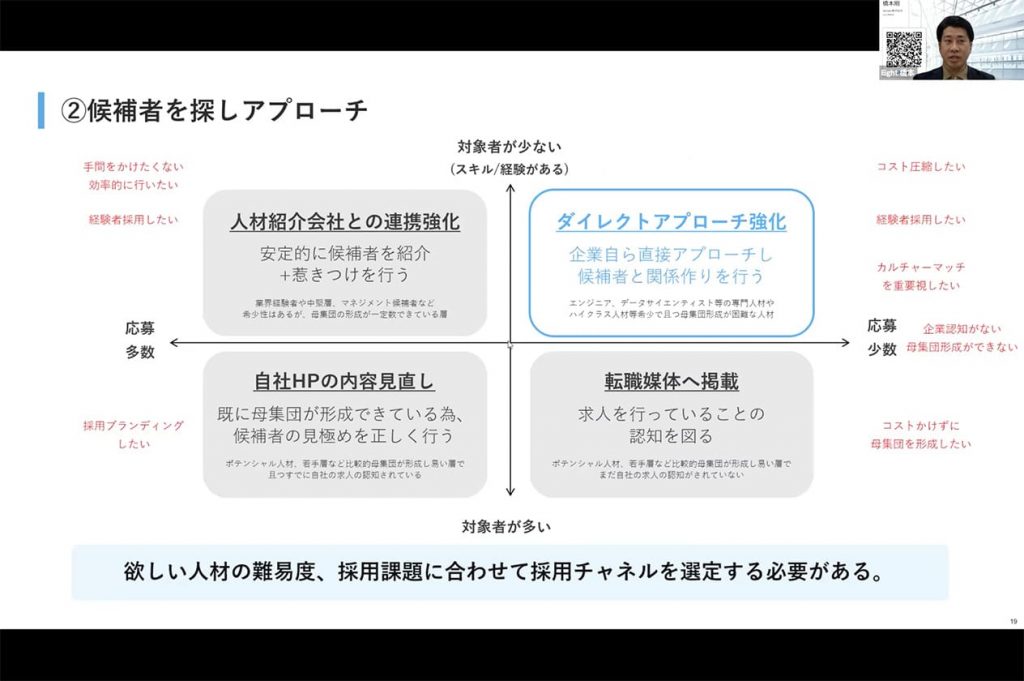

人材の要件定義ができたらアプローチに取りかかります。

橋本:アプローチする段階で重要なポイントは「欲しい人材の難易度や採用の課題に合わせた、採用チャネルの選定」です。

上の図は縦軸が対象者の数、横軸を応募数という観点で仕切った場合の、アプローチのチャネルについて解説しています。

・人材紹介会社との連携強化(左上)のケース

対象者 = 世の中に多くはない職種

応募数 = 一定数の応募が来る(企業のネームバリューがある)

効果的なチャネル ➡ エージェントと連携して安定的に候補者を紹介してもらう

・ダイレクトアプローチ強化(右上)のケース

対象者 = 少ない

応募数 = 少ない

効果的なチャネル ➡ ダイレクトリクルーティングやリファラル

橋本:コストをかけずに経験者を求めている時や、自社とのカルチャーマッチという観点にフィットする人を採用したいときなど、赤字で示しているポイントではリファラル採用が向いていると言えます。

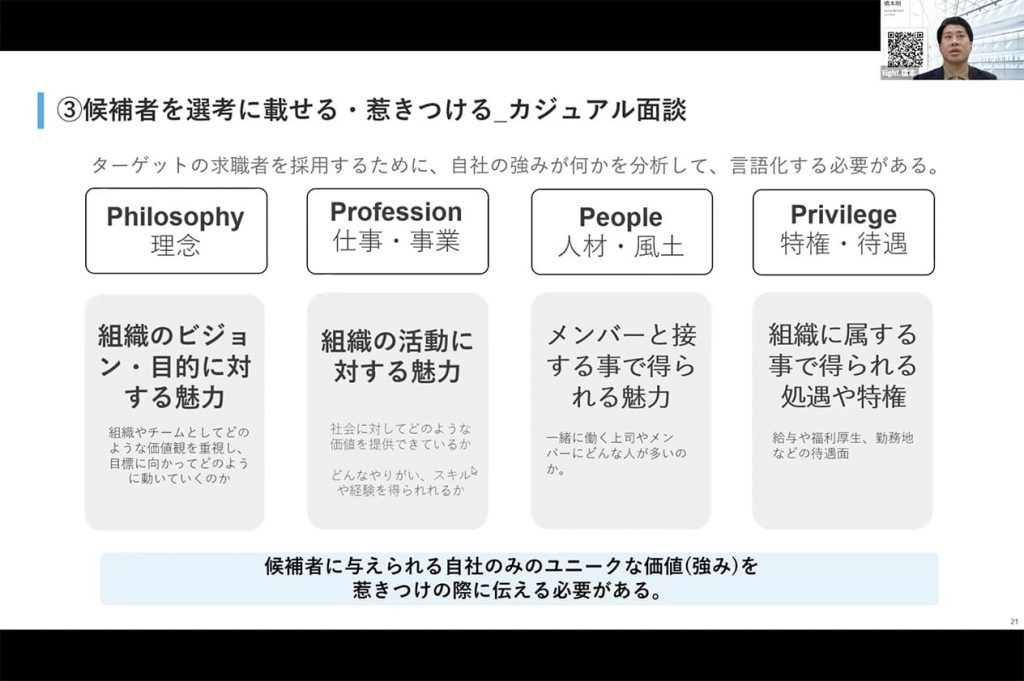

選考に乗せる惹きつけ

候補者を選考に乗せるために重要なカジュアル面談では、いきなり志望動機を聞くのではなく“志望動機を作ることが大切なポイント”です。

橋本:転職意向度が高くはない潜在層へのカジュアル面談のポイントは、まず自社のことをより知ってもらいファンになってもらうという点です。

そのため、誰が面談の担当者としてアサインされてもいいように、カジュアル面談の内容を詳細に分解し、担当者全員で共有することが大切です。

また下図のように、自社の強みを言語化して候補者に伝えるとより効果的です。

Philosophy(理念):組織のビジョン・目的に対する魅力

Prpfession(仕事・事業):組織の活動に対する魅力

Peaple(人材・風土):メンバーと接することで得られる魅力

Privilege(特権・待遇):組織に属する事で得られる処遇や特権

橋本:自社の強みは、社内にいるとなかなか分からないもの。これを言語化すると、面談の担当者にとっても理解度が上がり、候補者へ自社の魅力をより明確に伝えられるようになります。

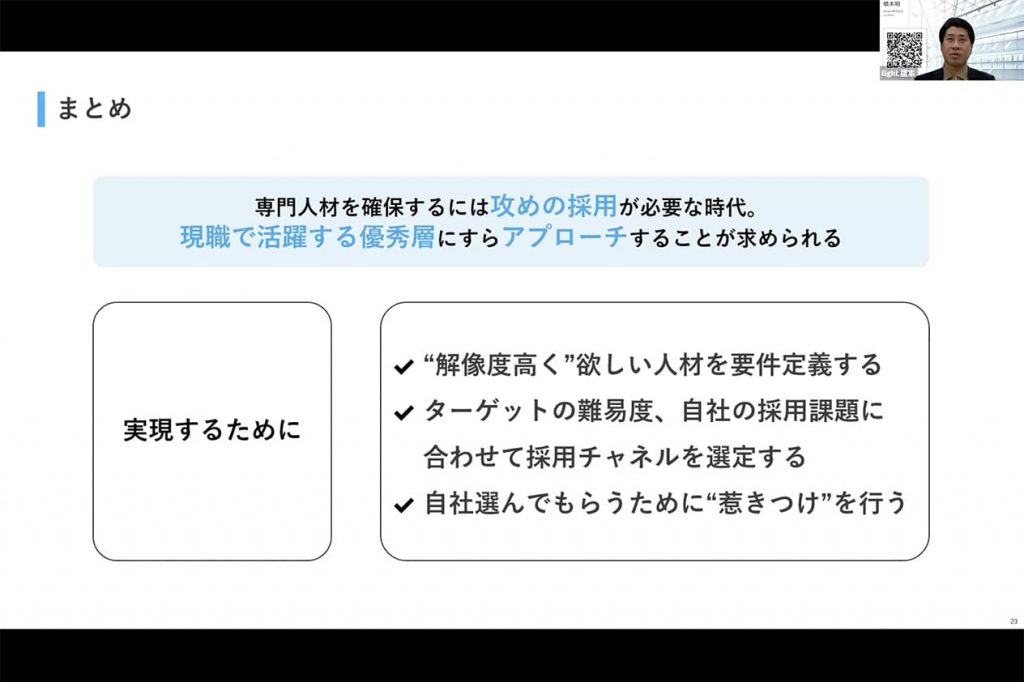

ダイレクトリクルーティング成功のポイントまとめ

・専門人材を確保するための中途採用では『攻めの採用』が必要。

・現職で活躍する優秀層にもアプローチする。

橋本:アプローチするときは、欲しい人材について解像度の高い要件定義を行い、候補者との出会いの難易度(スライド「②候補者を探しアプローチ」参照)と自社の採用の課題、またフェーズに合わせた採用チャネルを選定することが大事です。

そして選定に乗せるための“惹きつけ”が必要となります」

橋本「以上のポイントを押さえてダイレクトリクルーティングを行っていくと、成功率を高めることができると考えられますのでぜひ参考にしてください」

リファラル採用を成功に導くポイント

続いて株式会社リフカムの小田氏より、昨今急速に普及しているリファラル採用について、成功のポイントを紹介していただきました。

小田氏:ダイレクトリクルーティングについての橋本氏のお話は、リファラル採用にも通じるエッセンスが多くあると感じました。

・転職潜在層にもアプローチする

・惹きつけが重要という観点でカジュアル面談を行う

上記2点はリファラル採用においても非常に重要です。

その点を含めてリファラル採用で成功するためのポイントについてお話していきます

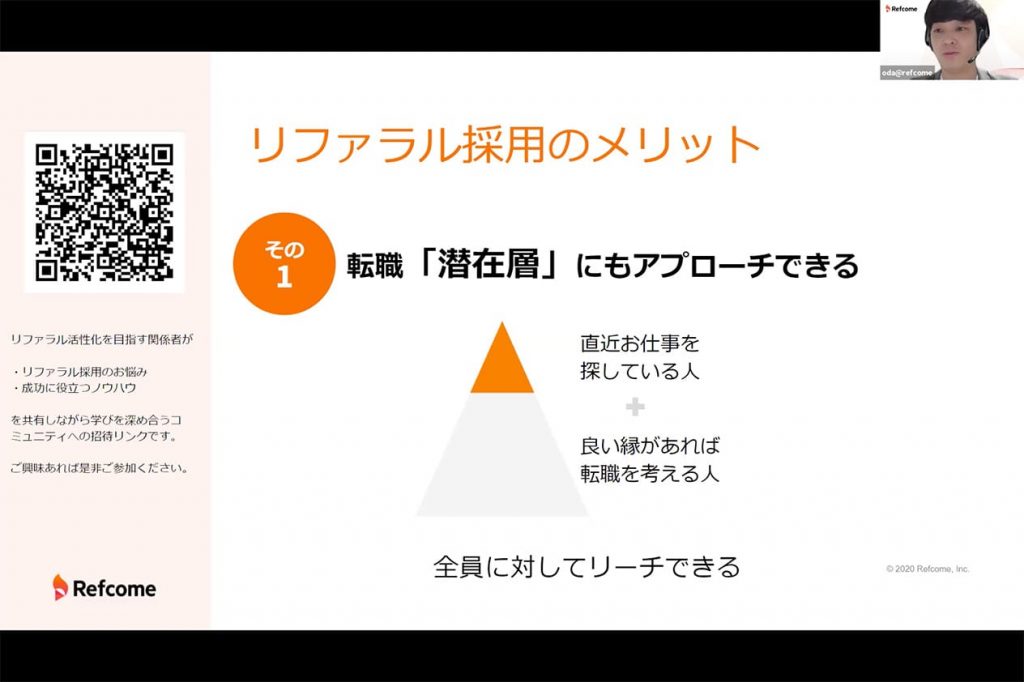

リファラル採用のメリット3点

小田氏はリファラル採用のメリットは3つあるといいます。

1. 転職潜在層にアプローチすることができる

リファラル採用では現在仕事を探している人だけではなく、縁があれば転職も考えるという潜在層にもアプローチすることができます。

小田氏:さらにリファラル採用では、内定承諾率が高いという結果も出ています。

これは自社の社員からの紹介なので、候補者が企業について一定の理解をした状態で、カジュアル面談などに臨むことができるからだと考えられます。

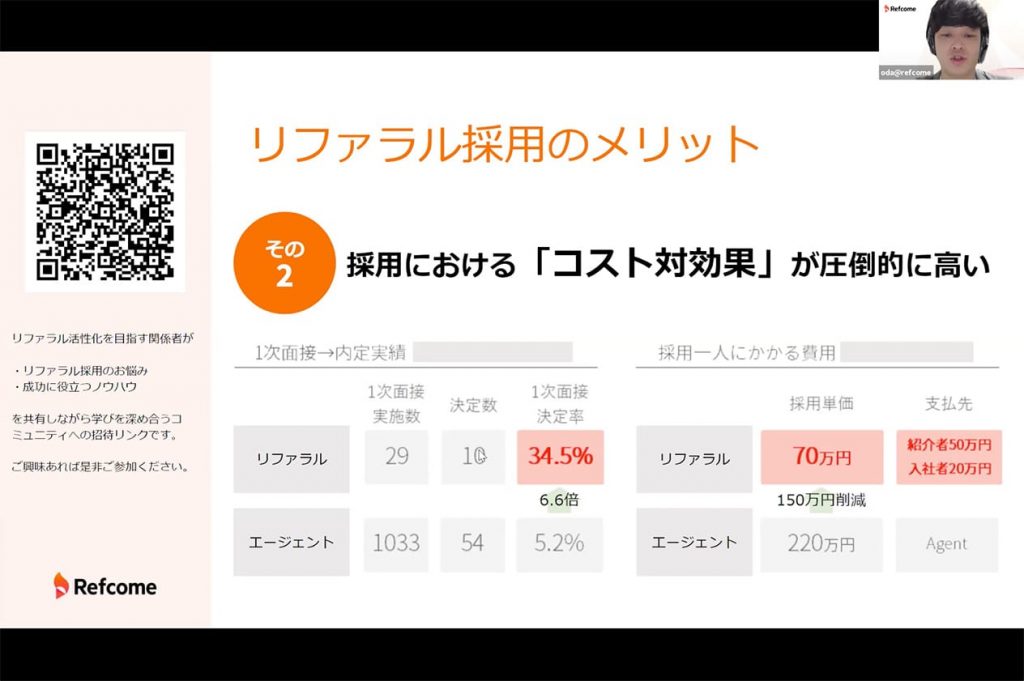

2.採用の“コスト対効果”が圧倒的に高い

採用担当者にとってもっとも悩ましい点のひとつ、コスト対効果についてリファラル採用では驚くほどの効果が出ています。

リファラル採用のコスト対効果には二つあります。

1.面接決定率が高く、工数面で効率的である

2.高い採用費を社外に支払う必要がなく、インセンティブ制度などで社内に還元することができる

上図はある企業の1年間の一次面接を得るまでの決定率と、一人にかかるコストを比較したものです。

一次面接決定率は、エージェント経由の5.2%に比べてリファラルは34.5%と高く、面接工数から見ても効率的であるといえます。

費用に関してもエージェントは年収の35%が主流になっていますが、リファラル採用であれば、社外に採用費を支払う必要がなく、インセンティブなどで社内に還元することができます。

小田氏:リファラルに注力したことで1年間の採用予算が2億円から1億3000万円まで、およそ7000万円も圧縮することができたという企業もあります。

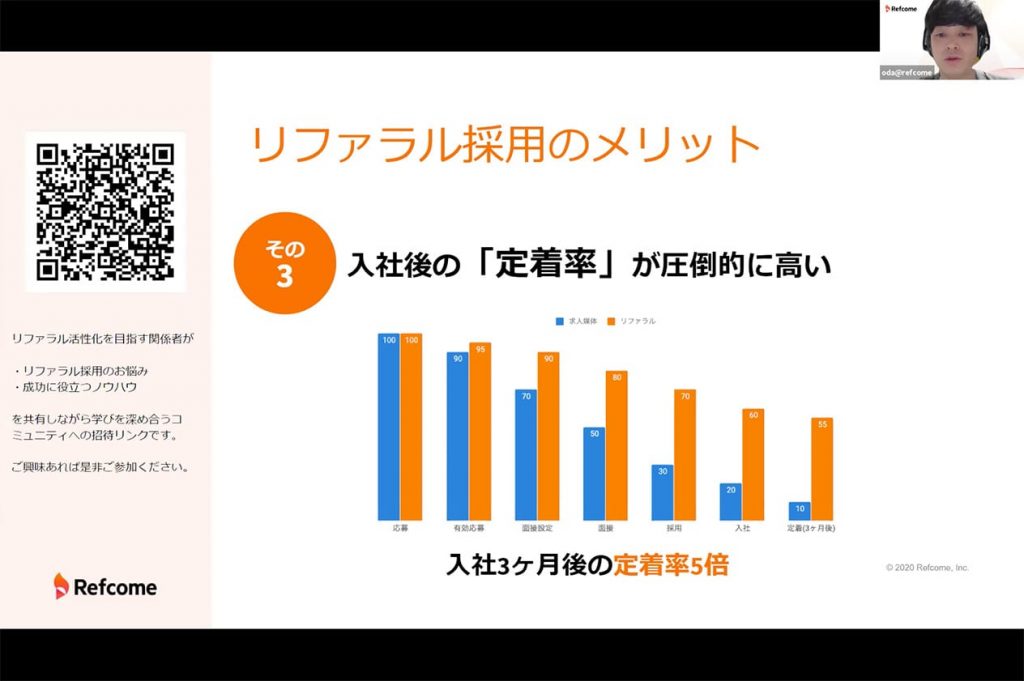

3. 入社後の定着率が高い

小田氏:リファラル採用の場合はすでに働いている社員と関係性がある状態でジョインするため、入社初期から悩みごとを相談できる環境で働くことができ、定着率が高いという特徴があります。

離職理由の中でも多いのが「人間関係」と言われているので、定着率という観点でリファラル採用が理想的であるといえます。

リファラル採用を推進するポイント

ここからは実際にリファラル採用を運用する際に必須となる“現状の把握”についてのお話です。

リファラル採用において把握すべき現状とは

小田:一般的に施策を進める際には『ゴール設定』や『現状分析』が必要です。しかしリファラル採用を行ったことがない企業では、そのポイントを設定することが非常に難しいことが課題です。

そこでリファラル採用を行う際に把握すべき現状をご紹介します。

<リファラル採用において把握すべき現状>

1.自社内で過去に行ったリファラル採用の実績

2.リファラル採用で社員がつまずいているポイント

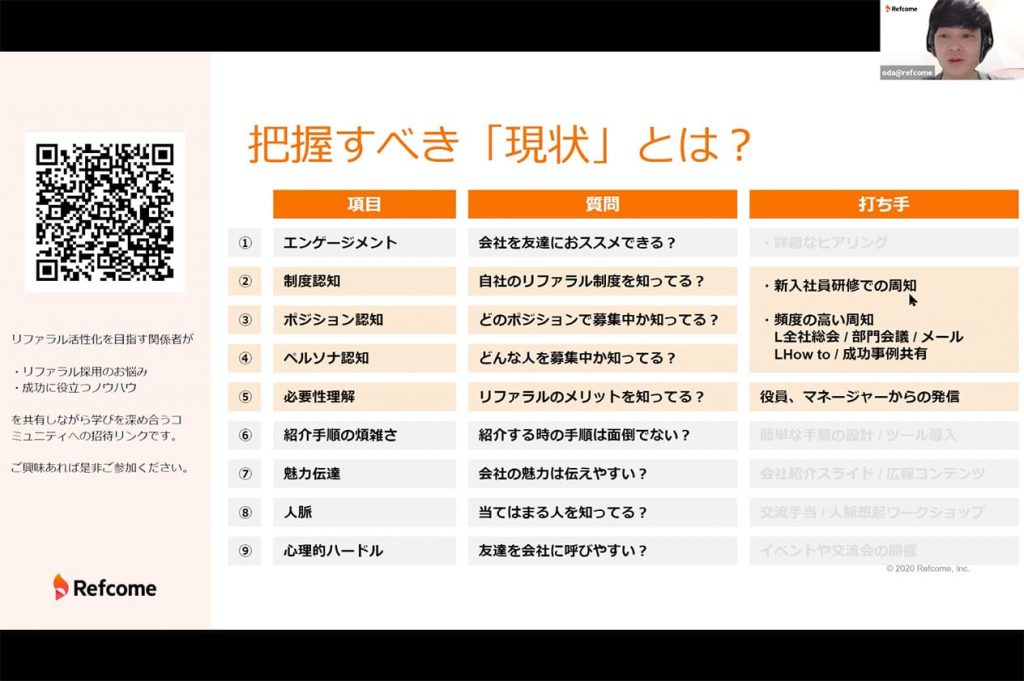

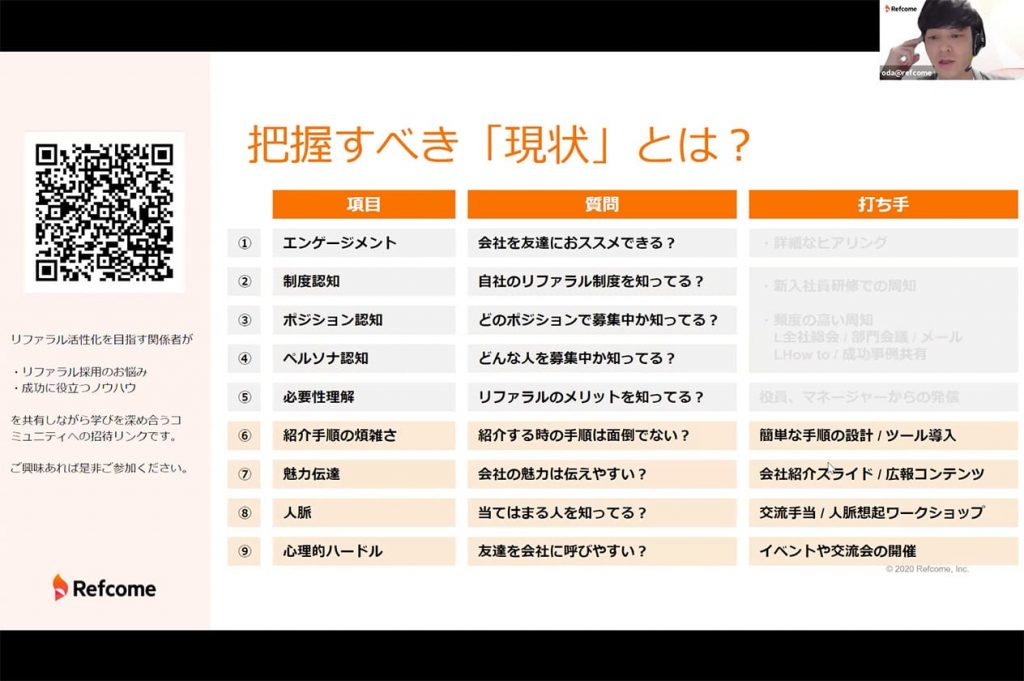

このうち2に関しては、弊社での各社のリファラル採用のご支援の実績から、以下の9つのポイントを把握し、適切な打ち手を実行することが有効であると考えています。

<把握すべき現状>

①エンゲージメント

②制度認知

③ポジション認知

④ペルソナ認知

⑤必要性理解

⑥紹介手続きの煩雑さ

⑦魅力伝達

⑧人脈

⑨心理的ハードル

①の「エンゲージメント」は自社に誇りを持てるか、自社が好きかという点で、社員への定期的なヒアリングやアンケートなどを行うと把握することができます。

②から④までは「認知」という重要なポイントです。また、新入社員研修時にリファラル採用制度について周知することが非常に効果的なことが分かっています。

<リファラルの特徴>

入社後2年以内の方からの紹介率6〜8割

そのため、新しく入る人に制度を周知することは大事な取り組みだと言えます。

⑤の「必要性理解」では役員やマネージャーからの発信が重要です。

⑥の「紹介手順」では、社内の誰に、どんなルートで伝えればよいかわかりづらいことがあるため、リフカムのサービスのような紹介手順を簡略化できるツールも活用していくことが解決につながります。

⑦の「魅力伝達」では、会社のスライドを制作するなど、広報のコンテンツを充実させることで、社員に自社の魅力について再認識いただくことにつながります。

⑧の「人脈」は、交流手当やイベント、勉強会の参加費用を会社が負担して人脈を広げる支援をします。

⑨の「心理的ハードル」は、リファラルしたい人をいきなり面接に呼ぶのは、誘う側にとっても、誘われる側にとってもハードルが高いものです。そのためカジュアル面談や勉強会といったハードルの低いイベントの設計が重要となります。

《カジュアル面談でのポイント》

・選考過程の場ではないことをお伝えする

・会社の魅力を伝える

ミートアップのような社外の人を呼べるカジュアルなイベントを開催し、そこにリファラルしたい人を呼ぶといった手法も効果があります。

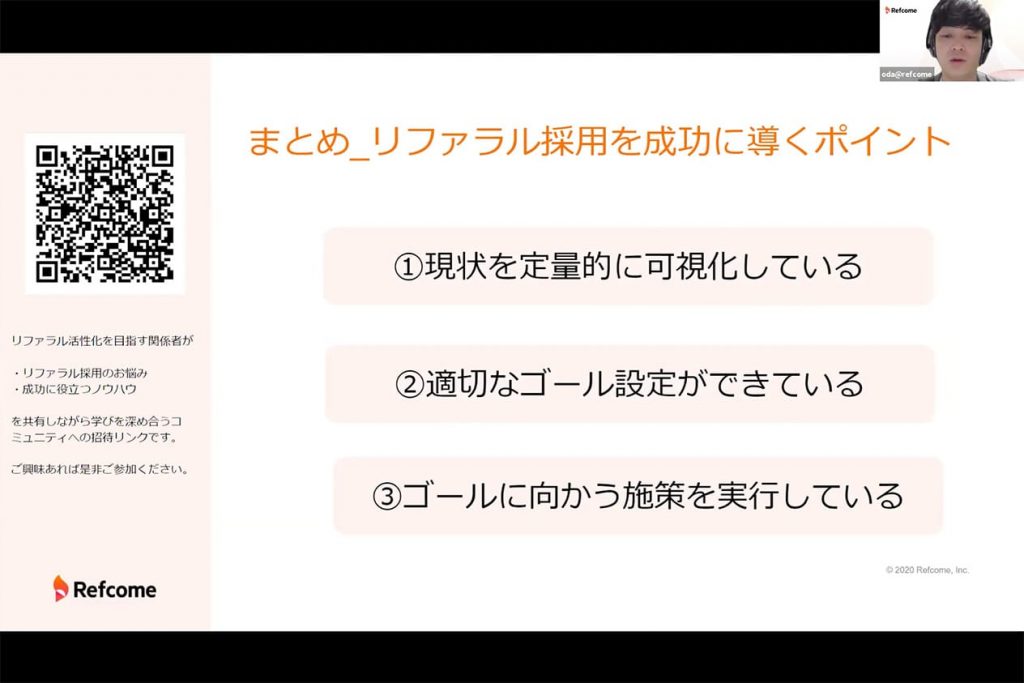

リファラル採用を成功させるポイントまとめ

これらを踏まえた上で、小田氏は以下ポイントが成功のために欠かせないといいます。

<リファラル採用を成功に導くポイント>

①現状を定量的に可視化している

②適切なゴールが設定できている

③ゴールに向かう試作を実行している

小田氏:上記のポイントのうち、②の「適切なゴール設定」については、例えば制度の認知率を100%にするなど、それぞれの企業に合った設定をすることが大事です。

自社の現状に鑑みて、実践してください。

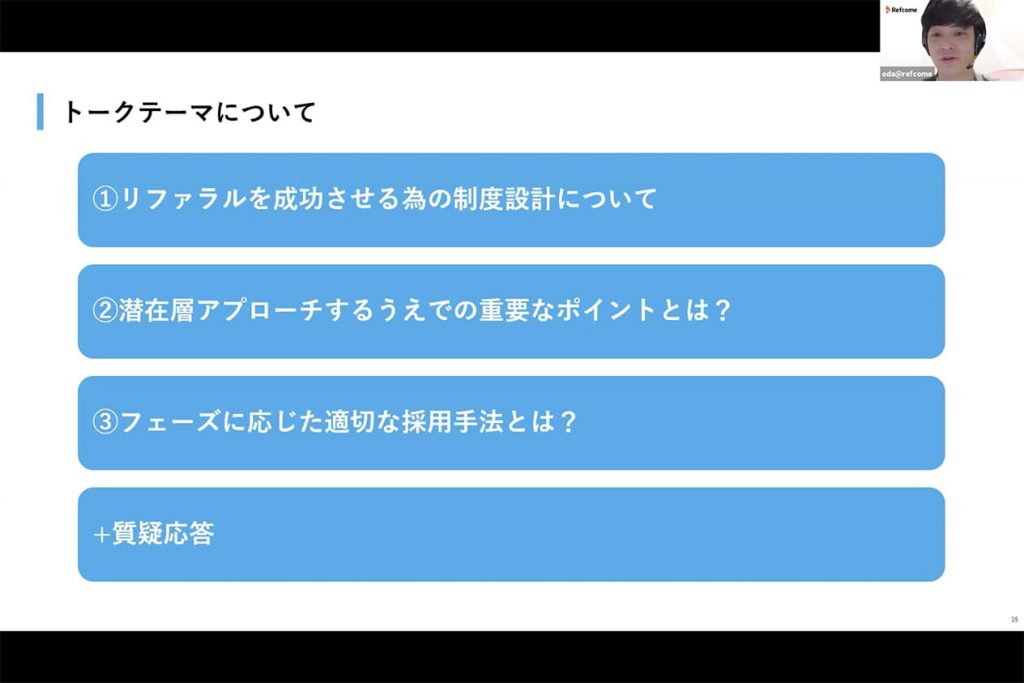

トークセッション

ここからは小田氏と橋本によるトークセッションの模様をお伝えします。

リファラル採用を成功させるための制度設計について

橋本:採用コストに関して、エージェントだと220万円ほどかかるのに対して、リファラルでは70万円ほどという例がありましたが、どれくらいのインセンティブが適切なんでしょうか。

小田氏:中途採用で社員向けに紹介した後に入社してくれた場合のインセンティブについて」というアンケートを弊社で実施した際に、100数社からの回答では平均で20万円弱という数字が出ています。

ただ、金額だけではなく、その会社の特性や、どんな特典があると紹介しやすいを、社員目線で考えて、決めることが重要だと思います。

例えばあるベンチャー企業の場合は、社長と紹介した社員、入社した人の3人で、10万円ほどのディナーに行ける権利をもらえるという特典があるそうです。

このように社員にとってどんな特典があれば紹介しやすいのかという点に合った制度設計を柔軟に行うことが成功につながっていくと考えています。

潜在層にアプローチする重要なポイントとは

続いて、現職で活躍する人に声をかける際のポイントについて小田氏から貴重なお話がありました

小田氏:その段階で候補者には転職ニーズはないが、将来の選択肢のひとつとして自社を知っておいてほしい、という声掛けで、多くの企業がカジュアル面談に誘致しています。

橋本:ダイレクトリクルーティングでもリファラル採用でも、自社のファンを作ることが目的なので、いつか転職を検討するときに入社してくれることを期待して、カジュアル面談を実施することが大事だということですね。

フェーズに応じた適切な採用手法とは

橋本:例えばスタートアップしたばかりの企業と大企業とでは、リファラル採用を行う上での違うはありますか?

小田氏:スタートアップや小企業の場合、これから事業を作っていくというマインドが高いので、全社員を巻き込みやすい傾向があります。そのため、この段階でリファラルに力を入れておくと、リファラル採用を行う土壌がある組織として拡大していきやすくなります。

一方、早い段階からの専任の採用担当者を置いて、かつエージェントや媒体を利用するのが主体になっている企業では、リファラルが浸透しづらい現状があります。その場合は先ほどお話した『社員がつまづいているポイント』の9点のうち、課題となっている点から改善していくとスムーズに進むと思います。

また求める職種や、リファラルを特に推進したい職種に対して、ピンポイントで実施していくとうまくいくのではないでしょうか。

しかし、社内にいない職種の方を探したい場合には、リファラル採用よりもダイレクトリクルーティングが合っていると思いますが、橋本さんはどのように考えますか?

橋本:そのようなケースではまずダイレクトリクルーティングで求める職種の人を採用して、そこからリファラルで横に広げていくという使い分けが実用的だと思います。

それぞれの企業の課題や置かれているフェーズ、求める人材によって、いくつかの採用手法をミックスして実行していくのが現実的ではないかと。

小田氏:今後は採用競争がますます過当になると予想されますので、早い段階からリファラルやダイレクトリクルーティングのやり方を自社内で確立しておく必要があると思います。

続いて参加者からのQ&Aから、一部をご紹介します。

Q「リファラル採用において、社内でどのような人物が動いてくれるか知りたいです。

小田:切り口は3つあります。

1.入社年次が比較的若い人から巻き込む ➡ リファラル文化を作るという意味で有効です。

2.エンゲージメントの高い人 ➡ 社内アンケートやサーベイなどでスコアの高い人は積極的に協力してくれる傾向があるます。

3.関係性ができている部門から始めていき成功事例を作ることが大事です。

Q「ダイレクトリクルーティングもリファラル採用も、人員が少ない中でどのように運営していけばいいでしょうか。

小田氏:これは難しい問題ですが、以下のポイントがおすすめです。

1.新人社員研修に取り入れる

2.社員向けのメールで広報していく

橋本:ダイレクトリクルーティングも、一定程度の作業に向き合わないと成果は出ないと思います。重要なポイントは「どのような人物を求めているのか」という点。

それによって何をやるべきか、採用チャネルとして何が適正かという点を鑑みて、できれば専任の担当者やプロジェクトの中で集中してやっていくことが大事だと思います。

近年、ダイレクトリクルーティングやリファラル採用は確実に実績を伸ばし、また導入している企業も年々増加しています。

求める人材の要件を定義して、候補者に自社のファンになってもらうこと。

自社の現状や課題を把握し、一つ一つに向き合って整えていくこと。そして、候補者にと歩み寄りながら、採用フェーズを進めていくこと。これらのことが、ダイレクトリクルーティングにとってもリファラル採用にとっても、成功につながる大切なポイントであることが分かりました。

ぜひこのタイミングで、自社に必要な人材に対して適切なアプローチができるように、ダイレクトリクルーティングとリファラルという新たな手法に取り組んでいただきたいと思います。