ポストコロナの時代においては、デジタル化に対する柔軟な対応が事業成長のカギとなることから、エンジニアの強化は必須です。一方で、エンジニアの組織強化に向けての課題は多く、人材の採用すら難易度が高い中、壁にぶつかっている企業も多いのではないでしょうか。

今回は、3年間で200名の採用に成功し、プロダクト組織を100名規模にまで成長させているChatwork株式会社の吉成大祐氏と高瀬和之氏にご登壇いただき、エンジニア採用の戦略からノウハウまでをお話いただいたセミナーの内容をご紹介します。

登壇者紹介

吉成 大祐(よしなり・だいすけ)

Chatwork株式会社 ピープル&ブランド本部 副本部長

早稲田大学卒業後、ヤフー株式会社に入社。地域系サービスの新規事業、広告企画を経て人事へ異動。新卒・中途採用、両領域のマネージャーを経て、PayPay株式会社の立ち上げに参画。サービスリリース前のセールスの採用から同社の採用部門の立ち上げ、グローバルなプロダクトを含む採用責任者として携わる。その後、株式会社ファーストリテイリングにてIT領域の採用を担当後、2021年2月よりChatwork株式会社にて人事部マネージャー兼ビジネス本部HRBPとして入社。現在はピープル&ブランド本部の副本部長として人事部門全体を統括。

高瀬 和之(たかせ・かずゆき)

Chatwork株式会社 プロダクト本部 DevRel部マネージャー

EdTechベンチャーを経て、2019 年にChatwork株式会社へジョイン。フロントエンド開発に従事し、リリース基盤の刷新やビデオ通話アプリケーションの開発を行う。2020 年から技術広報・技術採用担当として、新卒・中途採用およびインターンシップ・プログラムや勉強会の企画・運営を行っている。個人では、技術と教育をつなげることに興味があり、大人から子どもまで、技術を広める活動に従事している。

目的を明確にして最適化を目指したChatworkの採用

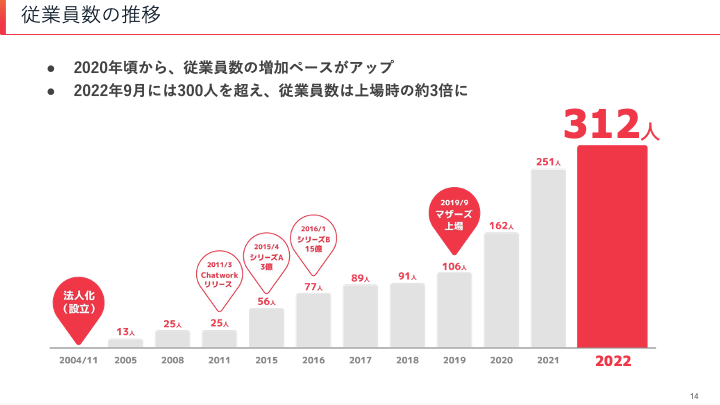

吉成氏:Chatworkが上場した2019年9月当時、社員数は100名ほどでした。そこから2022年9月には約310名と、3年で約3倍にまで増えています。昨年M&Aによってグループ化した会社も含めると、370〜380名ほど(グループ従業員数379名、2023年3月時点)の組織です。

吉成氏:プロダクト組織は2018年に40〜50名ほどでしたが、2023年は100名前後まで成長してきました。直近数年で著しく組織成長してきているのはビジネス関連の部門です。上場した2019年時点で30〜40名ほどでしたが、現在(2022年12月末日時点のデータ)で約4倍の160名ほどに増えています。

ビジネス関連の部門には、「Chatwork」をより多くの方に使っていただくためのマーケティング・セールス・総合的なDXソリューションを提供するための事業開発部隊などが含まれます。ビジネス部門の強化に伴って、プロダクト組織も拡大しているのが実情です。

現場としっかり連携して取り組むChatworkのエンジニア採用

バーチャルチームDevHRが活躍中

高瀬氏:Chatworkには、人事と各部門の担当者と二人三脚で進めている、人事・採用に関連したDevHRという役割があります。

DevHRとは、プロダクトを開発する部門であるプロダクトの本部で、人事企画や組織開発を横断して見ているバーチャルチームです。

<DevHRの機能と担当者>

・人事・組織戦略立案:CTOと本部長

・ブランドリフト:エンジニア採用広報

・採用から育成:人事と学習体験デザイナー

・ピープルマネジメント:VPoEとピープルマネージャー

高瀬氏 :各機能でそれぞれ相互協力関係を築いていますが、全体支援にHRBPも関与しています。

人事と事業部のズレを解消するために発足したDevHR

高瀬氏:DevHRは、人事と事業部との間でミッションや情報認識で発生しがちなズレを解消したいという思いで発足しました。

特に人材獲得部門は、採用がメインのミッションです。一方で、組織という観点で考えると、組織開発というミッションに向けたさまざまな改善アクションのひとつとして採用があります。人事としても、採用はあくまで改善アクションのひとつであるという認識を持って、ミッションがズレないようにしたいと考えていました。

また、採用そのものに関しても「どういうペルソナの人材が欲しいか」「今どの採用が優先されるか」といったところは、組織コンディションによって変わっていきます。この変化はスポットで情報を入れるだけだと、なかなか理解しきれません。特に「なぜそれが必要なのか」という背景の部分は、理解が難しくズレが生じやすい部分です。

それを解消するために事業部と週次で定例ミーティングを組むパターンもありますが、組織を急拡大するうえでは、情報の伝播速度や量が足りないケースも見られました。こうしたズレを解消するためにDevHRの存在が必要となったのです。

DevHRの活動はタイムスケジュール調整がポイント

高瀬氏 :DevHRは、一定期間の中でどんどん改善を行っています。Chatworkでは、これをスクラムと呼んでいます。それをベースに複数のチームで協調しながら活動している状態です。

<DevHRのチーム>

・DevRel:採用広報を主とするチーム

・リクルート:採用を主とするチーム

・ピープルマネジメント:ピープルマネジメントをするチーム

それぞれの活動をしっかり同期する必要もあるため、各チームの代表者が、毎日情報を共有するという場も設けています。また、全てのチームが一同に会して、週次の計画を立てるフェーズや、1週間の達成度合いを情報共有したり、課題や良いところをしっかり振り返る時間を作ったりしています。

このタイムスケジュールの設計には、かなり気を配っています。人事は割り込みリスクが多いため、できるだけスケジュールは短めに取って、不慮の事態にも対応できるようにしています。また、全体で同期したいこと、たとえば戦略を一緒に考えるときなどは、固定で「この日に絶対集まりましょう」という時間を設けていくことも、非常に大事だと考えています。

DevHRで職域を超えた助け合いが簡単にできるように

高瀬氏:DevHRを運用してみて良かったのは、エンジニア含めた専門職の知見と、人事の知見がしっかり組み合わさって組織開発に取り組めるようになったことです。横断で見るチームがあることで、全体最適な作業を協力しながらどんどん行えるようになりました。

組織コンディションの変化を毎日共有することも無事達成できていて、関係者それぞれが最新情報を考慮して活動できるようになっています。

「最近、部長の◯◯さん忙しそうだな」「人事の△△さん、大変そうだな」というリアルな部分が、同じチームになることで可視化されていくのも良かった点です。さらに、「別のチームでサポートできるかも」というのも見えてきて、職域を超えた助け合いがすごく容易になったのが、非常に良かったなと思っています。

現場を巻き込む採用プロセスがカギ

高瀬氏:採用プロセスにおいては、市況感に照らし合わせて、人材獲得ファネルを設計することが非常に重要です。

中でもプロダクト人材の求人倍率は約11倍とされています。こうした状況下で、「転職したい」「副業したい」「業務委託したい」といった有望リードの状態になってからアクションを取るのは非効率です。

たとえば認知拡大やリード獲得に対して、いかに仕掛けを作っていくかといった、より潜在的な意向づけが大切になってきます。こうした役割を担う採用広報をどう立てていくかが、ポイントになってくるのです。

高瀬氏:私のようなエンジニア採用広報は、チームの人が持っている興味関心を精度高くキャッチアップできるからこそ、認知拡大・リード獲得の部分で採用に貢献できていると感じています。たとえば、チームが持っている興味関心を親和型のイベントにして、同じ方向に興味のある方に来ていただく、といった取り組みもしています。

また、抱えている課題に共感できるのも強みです。採用は、良いことばかり言えばいいわけではないので、課題型のコンテンツを作るのもすごく大切だと感じています。

他にも、カジュアル面談などの「訪問」段階で、エンジニアのメンバーが出ていくことで、プロダクト開発の状況や、チームの勉強内容をよりリアルにお伝えできているのもポイントだと思っています。こうしたことから、エンジニアの現場から採用と兼任でもいいので、巻き込んでいくのはおすすめです。

現場を知っているエンジニア採用広報だからこそチームフィットを見定められる

高瀬氏:選考ステップでも、現場をよく知るエンジニアが入ることで、さまざまなメリットがあると思います。Chatworkでは、特にチームフィットを精査する機能として動いています。

チームフィットとは、スキルフィットとカルチャーフィットの間の部分にあるものです。

<スキルフィット>

・自社が今、持っている開発技術やプロセスと合致するスキルを持っているか

・将来的に自社がやりたいことと合致するようなスキルを持っているか

<カルチャーフィット>

・目指すキャリアが、自社で実現できるものか

・自社が大事にしてるバリューと親和性があるか

どちらかだけという状態で採用をしてしまうと、実際に働く中で、ミスマッチが発生しやすくなります。この中間点、チームフィットをしっかりと精度高く見定めることが、採用においては重要です。

Chatworkの選考ステップは大きく4つに分かれていますが、ステップのうち、二次面接と体験入社のフェーズでチームフィットをチェックしています。

二次面接では、DevHRのメンバーなどが俯瞰的に見ながら、チームフィットを精査しています。次の体験入社は、配属予定のチームメンバーを巻き込んで、一緒に働いてみて、直感的な部分で、お互いに確かめ合うフェーズです。このように現場を巻き込んだ施策を行ってチームフィットを担保しています。

まとめ

組織の急拡大を実現するための採用のコツは大きく4つありました。

<Chatworkから学ぶ採用のコツ>

1 採用自体を目的とするのではなく、背景にある組織拡大などの大きな目的・目標を意識する

2 共通コンセプトを元に各部門の特徴に合わせて最適化していく

3 人事と事業部の間で発生しがちなミッションや情報認識のズレを解消できるように取り組む

4 エンジニア採用では、現場を巻き込みながら効果的な施策を打っていく

一度にすべてを取り入れていくのが難しい場合は、現場を巻き込んでいくところから始めるのがおすすめです。

Chatworkのエンジニア採用のコツをぜひ、採用力アップにお役立てください。