労働環境が大きく変革する中、企業は候補者を選ぶ側から、選ばれる側になりつつあります。優秀な人材に選ばれるためには、自社の魅力を発信し、正しく伝えなければなりません。

今回、株式会社ワンキャリアの寺口浩大氏に登壇いただき、採用ブランドの設計術として、発信力を高める4つの視点についてお話いただいた内容をご紹介します。

登壇者紹介

寺口 浩大(てらぐち・こうだい)

株式会社ワンキャリア Evangelist

1988年兵庫県生まれ。京都大学工学部卒業。就職活動中にリーマンショックを経験。メガバンクで企業再生やM&A関連の業務に従事したあと、IT広告、組織人事のコンサルティングなどを経て、ワンキャリアに入社。現在は仕事選びの透明化と採用のDXを推進。「ONE CAREER PLUS」リリース後、キャリアの地図をつくるプロジェクトを推進。専門はパブリック・リレーションズ。

今を生きる若い世代の感覚を知ることから始めよう

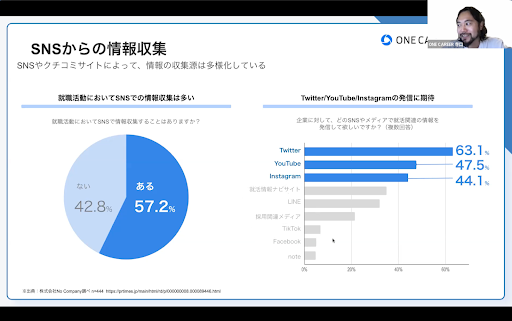

Z世代の採用情報収集源はブラウザではなくSNSと動画

寺口氏:労働環境が大きく変わっていく今、採用ブランドの設計を見直すべきだといわれています。現代に生きる若手社員・学生が、これまでの世代と全く違う考え方・キャリア観・情報収集をするためです。

Z世代と呼ばれる若い方は、生まれたときから「失われた30年」の中で過ごしてきているため、かなり堅実な考え方をしています。また、テクノロジーに触れながら育ってきているので、初めて使ったデバイスがスマートフォンという方が中心の世代です。

寺口氏:また、SNSや動画で情報収集するのも大きな特徴です。就職活動で検索するときにも、Googleなどのブラウザではなく、YouTubeで探しています。就職活動中の学生の約6割の方々が、SNSから情報収集をしており、特にTwitter、Instagram、LINEオープンチャットなどをよく利用しているようです。

個のキャリアへの意識の高まりと給料に対する金銭感覚の違いを認識しよう

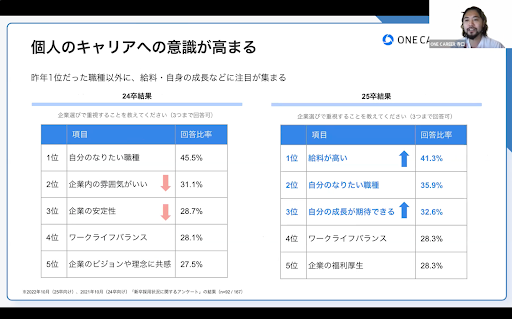

寺口氏:ワンキャリアの「新卒採用状況に関するアンケート」を見ると、若い世代の方の間で個人のキャリアへの意識が高まっていることがわかります。

<2024年卒が企業選びで重視すること(2021年10月実施)>

1 自分のなりたい職種があるか

2 企業内の雰囲気がいいか

3 企業の安定性

以前はずっと1位だった『企業の安定性』が3位になっています。1位の『自分のなりたい職種があるか』も、具体的に「この職種に就きたい」というものがあるわけではなく、専門性を身につけたいという意向が高いです。会社が安定している・いないではなく、自分の安定を求める傾向があることが、この結果から見えてきました。

また、2025年卒のアンケート結果からは、より堅実性を大切にしていることがわかります。

<2025年卒が企業選びで重視すること(2022年10月実施)>

1 給料が高い

2 自分のなりたい職種がある

3 自分の成長が期待できる

背景には2つあると考えています

<『給料』が重視される理由として考えられること『給料が高い』が1位になっている背景>

・初任給を上げている企業や海外企業と比較される

・学生起業家が増え、すでに多くの利益(収入)を得ている

すでに稼いでいる学生からすると、初任給を見たときに「少ない」と感じてしまい、就職するメリットが感じられなくなってしまうのです。そのため、これからは「今、取り組んでいるビジネスを続けていいから、一緒に働かないか」という形での声掛けも検討しなければならないと感じています。時代の変わり目ですね。

寺口氏:若い世代の方に話を聞いてみると、「挑戦しやすい時代にあるものの、新しいことを始めることに対して非常に厳しい雰囲気がある」と言っていました。そのため就活でも周囲からの評判やクチコミ、評価を入念に収集して、会社のミッションや雰囲気が自分に合っているかを判断しています。

「とにかく失敗したくない、怖い」という気持ちを持っていることも含めて、SNSネイティブ世代とのコミュニケーションを考えていかなければならないと感じています。

求められていることを的確に発信する力を高める

4つの視点 ー 誰を主語にするか − を意識しよう

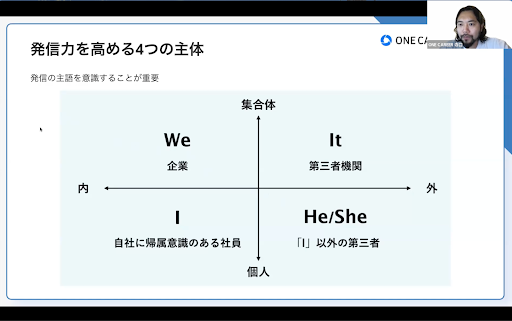

寺口氏:採用ブランディングにおいて考えていきたい「誰が、何を言うか」というポイントの中でも、「誰が言うか」が非常に重要です。ここについては、2019年頃に私が作った、発信力を高める4つの主体というフレームワークが活用できます。

<発信力を高める4つの主体>

・We:企業を主語にしている会社ホームページや説明会

・I:社員が個人で発信するカジュアル面談や座談会、コンテンツ、セミナーなど

・He/She:社員以外の関係のある方、口コミ投稿者、退職した方などの話、コメントなど

・It:第三者機関のメディアの記事、番組などによる情報発信

It=メディア、にたくさん出られるといいのですが、いきなりそれは難しいので、We、I、He/Sheのバランスを整えていくことがポイントとなります。

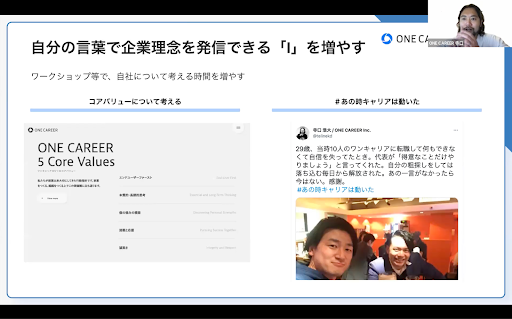

楽しい雰囲気をアピールしてI=社員の発信を促す

寺口氏:中でも採用担当の方が難しいと感じているのが、I=社員の発信だと思います。どんどん自分から発信することに高いハードルを感じて臆してしまう方も多いかもしれませんが、発信はSNSで公式に発信するものでなくてもOKです。

<Iの発信例>

・年末などに帰省した際など家族や友人に仕事のことを話す

・InstagramのDMで仕事のことを流す

・LINEのグループチャットで仕事の話をする

発信内容は、仕事のことなので、会社のミッションやビジョンに通じるものになっているはずです。ミッションやビジョンを理解したうえで、自分のキャリアについて話ができている発信が、候補者にも刺さります。ミッションやビジョンをしっかり理解できているか。それを自分の言葉に変換して、個のキャリアとして発信できているか。これがポイントです。

寺口氏:ただ、Iの発信にはどうしても心理障壁と行動障壁があるので、発信を促す側が2つの障壁をどこまで取り除けるかがカギとなってきます。

<Iの発信を妨げる2つの障壁>

・心理障壁:恥ずかしい、他の人にどう思われるか心配、意識高い系と思われたらどうしよう、という気持ちなど

・行動障壁:どうやって発信したらいいかわからないからやらない

寺口氏:2つの障壁は、“不安”と“面倒くささ”から生まれるものです。発信を促したい企業側からのアプローチとしては、2つの方法があります。

<障壁を取り除くためのアプローチ>

・ミッションやビジョンの浸透に努める

・対話を大切にし、楽しそうな雰囲気をアピールする

楽しそうな雰囲気のアプローチについては、北風と太陽の話を参考にすることが多いです。「発信をすると楽しいんだよ」という雰囲気を作る。仕掛けを作って醸し出すのがコツです。

採用の話でいえば、社風を伝えたいときに、言葉での丁寧な説明と、ワイワイ話をしている様子を見て感じてもらうのとでは、伝わり方は大きく異なります。後者の楽しそうな雰囲気を伝えていく、太陽のアプローチが重要だと思っています。

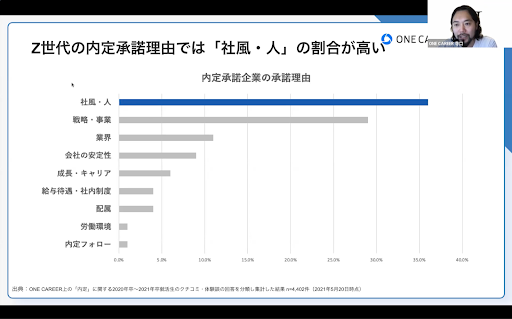

圧倒的に多い内定承諾理由『社風・人』発信のポイント

寺口氏:社風を的確に伝えることは、採用においてとても重要になってきます。なぜなら、Z世代が内定承諾をするときの理由の中では、『社風・人』が圧倒的に多いからです。

ただ、今は転職が前提の時代なので、人は辞める可能性があります。だから、社風がカギとなってくるのです。

<オファー面談>

・内定承諾率は必要母集団の算出に大きな影響を与える

・条件や制度等を同期的に伝える機会を設け不安解消に必要な情報を伝える

・以下のトピックを伝える

*ポジションについて再度認識合わせ

*昇給・評価制度について説明

*内定通知書のウォークスルー

*働く環境や福利厚生についての説明

*会社が提供できることの説明

*一緒に働きたいと思った理由

寺口氏:社風を伝えるときには、3つのポイントを押さえたフレームワークを持っておく必要があります。

<社風を伝えるときのポイント>

・どんな人たちが働いているか:経歴・年齢・見た目(服装、髪型など)を見せる

・どんな理由で働いているか:「なぜここで働いているか」個人の意見を伝える

・どんな関係性で働いているか:異なる立場の人を数名集めて話をしている様子を配信する

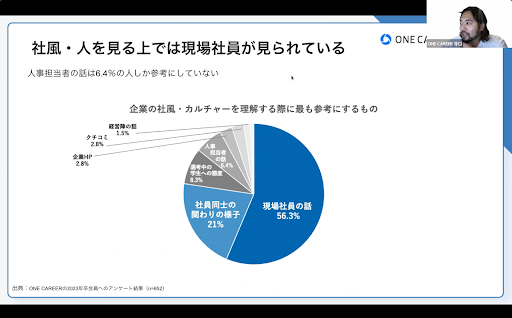

社風・人を見るときに参考にすることを聞いたところ、77%の方が現場社員や社員同士の関わりの様子などを見ていることがわかりました。人事担当者の話は、社風・人を見るうえではほとんど参考にされていないので、内定承諾率で悩まれている場合は、現場社員の方を巻き込まないと解決しません。このデータを現場社員の方に見せていただいて構いませんので、どんどん巻き込んでいくことが大切です。

期待よりも高い体験を提供して発信してもらう

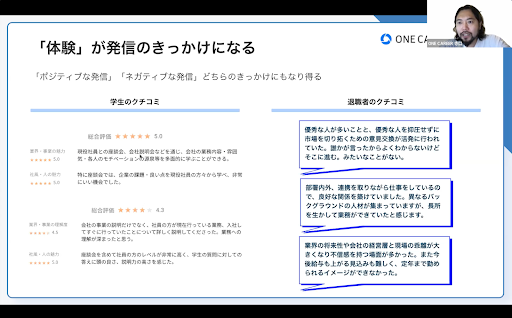

寺口氏:He/She=候補者である学生に発信をしてもらうためには、体験が重要です。体験が発信のきっかけになっています。

<体験の発信例>

・説明会に行ったらすごく面白かった

・インターン体験が最高だった

・面接でこんなフィードバックをもらって良かった

寺口氏:もちろん、ネガティブな発信もありますが、実際に良い体験ができた企業のことを、Z世代の方々は発信してくださいます。

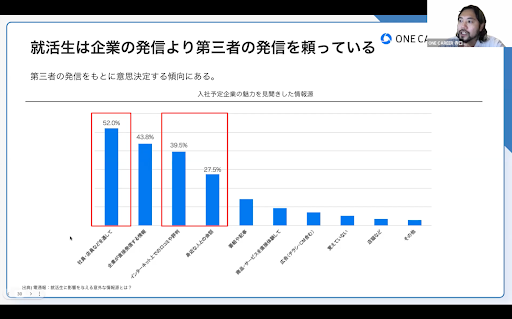

この発信があれば、広告は不要になります。むしろ企業が発信する情報や広告よりも、身近な方の話や他人の口コミのほうが参考になりやすいというデータもあるほどです。

寺口氏:だからこそ体験のデザインが大切になってきます。期待よりも高いクオリティで体験を提供して、どう語ってもらいたいのかの設計が大事なんです。設計の仕方はとても簡単で、2つのポイントを押さえれば作れます。

<体験のデザイン設計ポイント>

・候補者である学生の方がどんな体験だと喜ぶのか、何を求めているのかを知る

・体験をうまくデザインしている企業の事例を見る

私たちワンキャリアが提供しているワンキャリアクラウドでは、無料で学生の生の声、口コミが見られるようになっています。また、他社の事例も無料で見られるので、ぜひ参考にしてみてください。

寺口氏:今、採用はとても難しくなってきています。だからこそここで、しっかり勉強してトライしていくことが大切です。

Itの注目を得ていくことも大事ですが、まずは、We、I、He/Sheをどう高めていくかに注力していただければなと思います。

まとめ

デジタルネイティブ、SNSネイティブである若年世代は、これまでの手法では採用が難しくなってきています。今回のセミナーで、現代の考え方に切り替えて、若い世代にしっかり届く発信をするための力をつけていくことが大切であるとわかりました。

4つの視点から発信力を高め、採用力を高めていく参考にしていただければと思います。