労働人口の減少への対応が急務とされる現代、優秀な人材の採用が難しくなっています。スキルとカルチャーのマッチングが重要視される中、組織規模を2倍、3倍と伸ばしながらも離職率を低く抑えている急成長企業の株式会社ログラスに注目が集まっています。

今回はスキルマッチとカルチャーマッチの両軸に重きをおきながら、採用を加速させている株式会社ログラスの一人目人事石井里佳氏と、株式会社ROXXのCOO山田浩輝氏にご登壇いただいたセミナーをご紹介します。

登壇者

株式会社ログラス 人事

石井 里佳(いしい・りか)

エムスリーキャリア株式会社に入社し、医師向け人材紹介の営業を行う。その後MRT株式会社に入社し、人事執行役員としてHR部立ち上げを行い、採用・評価・教育研修・労務を経験する。2019年、freee株式会社に入社。エンジニアやデザイナー、プロダクトマネージャーやCxOの採用を経験し、現在ログラスに一人目人事としてジョイン。

株式会社ROXX COO

山田 浩輝(やまだ・ひろき)

青山学院大学3年時に、代表の中嶋と共に株式会社RENO(現株式会社 ROXX)を創業。ROXXではCOOを務める。2017年に新規事業責任者として「SARDINE(現agent bank)」の立ち上げを実行。2019年より新規事業「back check」を統括。

Sansan株式会社 Eight事業部 Eight Career Design セールス

佐々木 和哉(ささき かずや)

大学卒業後、求人広告サービスの営業職に従事。その後、SNSなどのWEB広告を活用した採用ブランディングの営業を経て、マネージャーに就任。新卒・中途・バイトなど、採用領域において幅広い分野を経験する。2020年Sansan株式会社に入社。現在はEightを活用したダイレクトリクルーティングサービス『Eight Career Design』のセールスを担当。

体制・状況を見える化して全社採用を進めたログラスの採用

結果が出せた理由は社員全員で採用に取り組む仕組みづくり

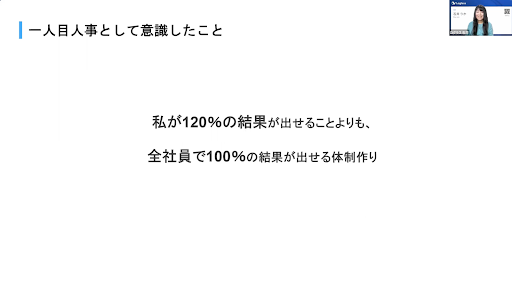

石井氏:私が一人目人事として意識したことは、全社員で100%の結果が出る体制作りです。実は最初「“私”が頑張るぞ」と息巻いて一人で頑張ろうとしたのですが、見事に壁にぶつかって、いろいろうまく回らなくなってしまった経験があります。

入社してからの1年間で、全社員で結果を出すことの大事さに気づき、それからは“みんなで”というところを強く意識するようになりました。

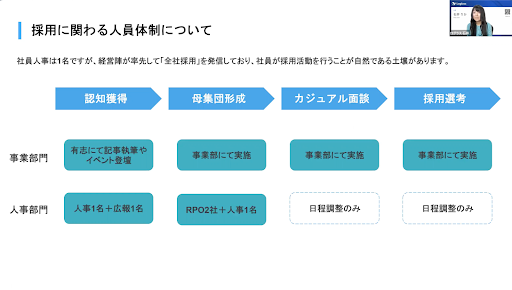

石井氏:ログラスで人事は1名のみです。そのため、採用から組織人事まで私一人で対応しています。

ただ、経営陣が“全社採用の大事さ”を都度発信してくれているので、どの部署の社員も「採用活動を自分たちが行うのは当然」と思ってくれています。この環境が、人事としては非常にありがたいです。

採用のフロント業務である母集団形成やカジュアル面談、採用選考は、ほぼ各部署が対応しており、私は人事としてのTips提供や、コンサルテーションを行う体制を組んでいます。

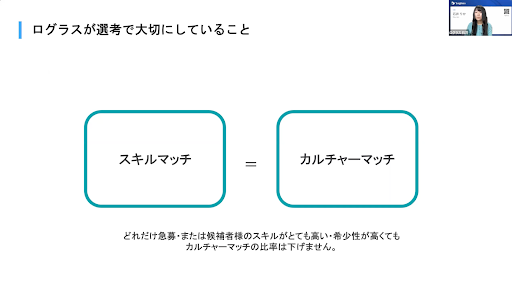

徹底するのは「スキルもカルチャーもマッチした採用」

石井氏:ログラスは、スキルマッチとカルチャーマッチの両軸に重きを置いている会社です。どれだけ急ぎの募集だとしても、市場になかなかいない候補者様に巡り会えても、カルチャーマッチ度合いは下げずに選考を行うことを大切にしています。

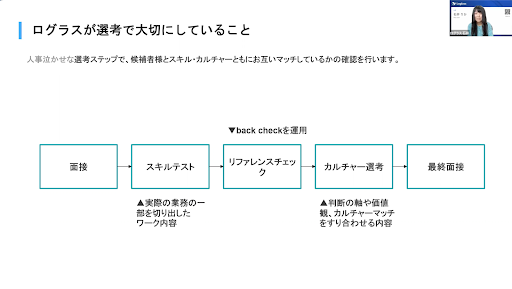

石井氏:ログラスの選考は、非常にたくさんのステップがあります。ここは弊社側が勝手に落とす・通す、という判断をする場ではなく、スキル・カルチャーなど、双方がマッチするかをすり合わせる機会にしています。

石井氏:面接のあとに行うスキルテストは、実際に各部署の業務を一部切り出したワーク体験です。候補者は働くうえでのイメージの齟齬がないか、私たちはログラスでご活躍いただける方なのか、を双方で確認できるようにしています。

カルチャー選考では、候補者の判断軸や価値観と、ログラスのバリューがマッチしているかどうかを確認しています。お互いに同じ船に乗って、同じ未来に向かっていけるという合意が取れるかが大切なポイントです。

その中で、リファレンスチェックも非常に重要だと感じています。候補者の方の本音や、実際の仕事の中ではどうなのかというリアルなところは、リファレンスチェックの結果が非常に参考になります。クリーンな選考を重視するなら、リファレンスチェックを入れたほうがいいだろう、ということで今年の初めにROXXさんのback checkを導入しました。

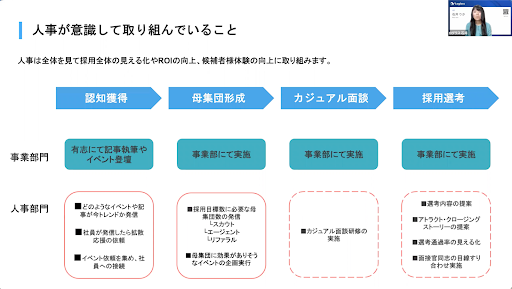

裏方で骨組みを作りながら採用全体を見える化

石井氏:フロントを担う事業部が率先して動けるよう、人事として採用環境はしっかり作り込んでいます。これまでに50本を超える運用マニュアルやフローを作成して、明文化してきました。

石井氏:母集団形成部分については事業部が自走できるように、人事がKPIの設定やアプローチ方法の提案をして採用を進めています。

また面接官の人数が増えることで質がバラつくことのないよう、毎月面談・面接の研修を行っています。他にも、候補者一人ひとりに合ったアトラクトやクロージングのストーリーのシナリオライティングも人事が対応しています。

人事が裏方として骨組みを作りながら、事業部がフロントで頑張ってくれている、という体制を意識しているのが現状です。

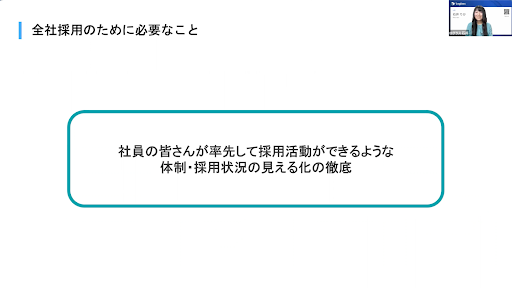

石井氏:全社採用ができる体制がないと、人事以外の社員は「何をしていいかわからない」のが現実です。そのため、いかに運用を構築して見える化していくかが、非常に重要だと感じています。

石井氏:今は各部署の選考通過率(コンバージョン)も極力見える化して、課題認知から発信をしています。今後、どこまで見える化していくのかが、ログラスの人事としての課題です。

自社にフィットする優秀な人材を集めるために大切なポイント

徹底した見直しでリードタイムを短くし承諾率もアップ

石井氏 :採用強化においてやって良かったと感じているのは、長い選考フローをあまり変えずに運用し続けたことです。ログラスは、社員数が以前の3〜4倍ほどになっているのですが、退職が非常に少ない状態にあります。

ボリュームを意識して採用すると、一定数退職者も増えてしまうことがよくありますよね。そのため、あえてすり合わせに時間をかける現状の姿勢は変えないようにしました。それが、退職率にポジティブな影響を出しているのかなと感じています。

実は私が入社したときには、選考のリードタイムがご応募からクロージングまで60日ほどかかっていました。ここを半分にすることが目標です。今は、おおよそ30日を少し超えるくらいです。期間を短くできた背景には、大きな2つの施策があります。

<選考のリードタイムを減らした施策>

1 柱となる通常フローを設定

2 候補者別の対応は追加カスタマイズ

2 素晴らしい方だと感じたらすぐに日程調整へ

私が入社した当時は、候補者に寄り添ったフローを個別に作成していたため、良い部分も多い反面、間延びしてしまっていました。そこで、ログラスとして求める選考フローを決めて、そこに追加できる選択肢を用意し、イレギュラーを極力減らすことでリードタイムを短くしています。

また良い方だと感じたら、早めに日程調整をするよう社員に訴求しています。

佐々木:フローを変えないと決断した理由には、何があったのでしょうか。

石井氏 :例えば、最終面接でお見送りになった方、またご辞退された方の要素分解を行って、「何が見極めきれなかったからNGになったのか/お選びいただけなかったのか」を確認しました。

<要素分解をしてわかった結果>

・言語化が曖昧だったために見極めきれなかった

・スキルが際立っている方のカルチャーマッチ部分の判断が甘くなっていた

こうして出てきた結果を改善点として当てはめていったところ、選考ステップは変える必要がないことがわかったのです。要素分解してフローを見直した結果、以前は内定承諾率が50%ほどまで落ち込んでいたところ、80〜90%ほどに変わりました。そのため、今でも、日々の振り返りを各選考に落として、通常フローを見直すことをしています。

情報の解像度を高め密なコミュニケーションが図れる体制作り

石井氏:発信をするときに「なぜ」を意識して、解像度高く情報を出していくようにしています。「あと5人、採用しましょう」というメッセージですと、採用の経験がない社員も多くいますので、何をしたらいいのかが伝わりません。

市況感や募集職種ごとの求人倍率なども解説して「だからこの経験が大事で、このアクションが必要なんです」というところまで、かなり細かく話をしています。そうでないと一歩目はなかなか出てきません。そのため、解像度高くしっかり情報を渡すことを意識しています。

また、人数が増えてくるとどうしても人事だけでは管理できなってくるため、各部署にハイアリングマネージャーを置き、事業部と人事をつないでもらっています。マニュアルも作っているので、初めてでも何をすればいいかイメージが持ちやすいと思います。

アクションが評価に連動するカルチャーなので、採用成功した場合にはしっかり評価されるなど、バックアップ体制を取っているのもポイントです。

山田氏:人事として、理想的なコミュニケーションをされていますよね。ただ、前提として、経営者が前段を作っていないと成立しない話だとも思います。

経営者と人事が必ず主語にしなければならないのは、“事業・会社”です。「事業(会社)が伸びるために、何が必要なのか」、経営陣も人事も同じことを言っていると、事業部側も自分たちのこととして考えるようになるんですよね。常に共通化できているかが、コミュニケーションにおいて、すごく重要なポイントだと思います。

事業部側は正直なところ「自分よりも優秀な方が入ってきたらどうしよう」と思ってるんですよ。「採用しない方が自分にとっては有利かもしれない」という発想になると、どうやっても協力してくれるはずはありません。

「会社がより伸びる良い方が入ったら、あなたにとってもプラスになるよ」というコミュニケーションメッセージと、本当にそう思ってもらうためのコミュニケーションや文化を、経営者が作っていけるのか。その観点は忘れてはいけないと思います。

まとめ

“どんな優秀な方でも、自社のカルチャーにマッチしなければ採用しない”ことが結果的に、離職率の低さにつながり、組織規模が大きくなっていった株式会社ログラス。採用において地道な取り組みと経営と人事のコミュニケーションが重要であることが非常にわかる事例でした。ぜひ皆様の採用のお力となれば幸いです。