エンジニアの組織強化を図る際には、採用での工夫や急拡大する組織の構造変化など多くの課題があると考えられます。

今回は組織拡大の各フェーズにおける課題に対して、テーマを掲げて対策を行い乗り越えてきた株式会社リンクアンドモチベーションの尾上 徹様をお招きしたセミナーをご紹介します。

登壇者

尾上 徹 (おのえ とおる)

株式会社リンクアンドモチベーション HRBP マネジャー

新卒で外資系ITベンダーにシステムエンジニアとして入社。その後、外資系コンサルティングファームに移り、大手企業に対するビジネスコンサルティングに従事。2017年にリンクアンドモチベーションに中途入社し、開発組織の立ち上げ後、新サービス開発に携わり、現在はHRBP/採用責任者として、モチベーションクラウドシリーズの開発内製化に向けたエンジニア採用、採用広報を牽引する。

佐々木 和哉(ささき かずや)

Sansan株式会社 Eight事業部 Eight Career Design セールス

大学卒業後、求人広告サービスの営業職に従事。その後、SNSなどのWEB広告を活用した採用ブランディングの営業を経て、マネージャーに就任。新卒・中途・バイトなど、採用領域において幅広い分野を経験する。2020年Sansan株式会社に入社。現在はEightを活用したダイレクトリクルーティングサービス『Eight Career Design』のセールスを担当。

エンジニア組織立ち上げの背景と当時の状況

尾上氏:本題に入る前に、組織改善で重要な指標となる従業員エンゲージメントについてお話させていただきます。

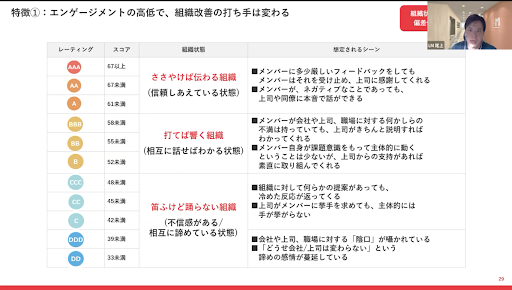

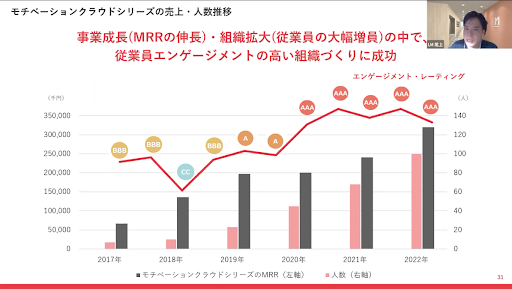

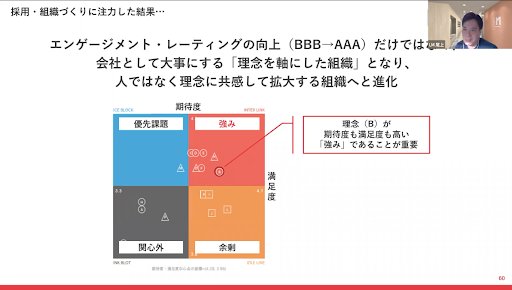

エンゲージメントが高いと労働生産性や営業利益率が高まり、顧客満足度や株価が上昇し、離職率は下がると実証されています。エンゲージメントの状態により組織改善の打ち手が変わるため、下図はしっかりと覚えてください。

<エンゲージメント・レーティング>

A以上:ささやけば伝わる組織(信頼しあえている状態)

B以上:打てば響く組織(相互に話せばわかる状態)

C・D以上:笛吹けど踊らない組織(不信感がある/相互に諦めている状態)

尾上氏:弊社では2018年に各プロダクトを内製化し、同時にエンジニア組織を立ち上げました。ここでエンゲージメントがCCまで下がりました。

そのため、組織への期待度は高いが満足度が低いポイントに優先的に取り組んだ結果、2020年には組織状態をAまで、2021年にはAAAまで回復することができました。

尾上氏:組織状態が良くなると必然的に事業も伸びていくことを、我々自身で証明できたのではないかと感じています。

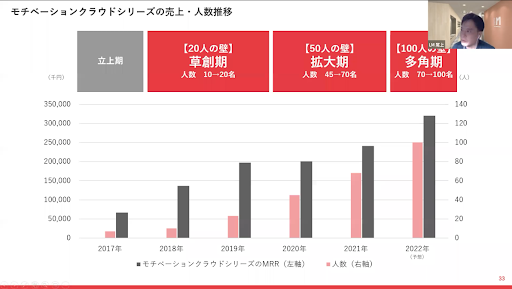

下図弊社プロダクト「モチベーションクラウド」の売り上げと組織の人数を参考にしていただきつつ、ここから草創期、拡大期、多角期の3つのフェーズでぶち当たった壁と実行した対策についてお話していきます。

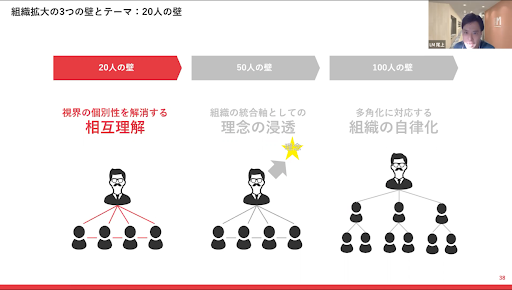

20人の壁「視界の個別性を解消する相互理解」

尾上氏:この時期は社員と開発パートナーとの責任や役割範囲の違い、エンジニアとビジネス側社員との経験職種の違いなど、バックグラウンドが異なる者同士による認識齟齬が発生していました。

<草創期で起きていた「20人の壁」>

・責任範囲の違い

・経験職種の違い

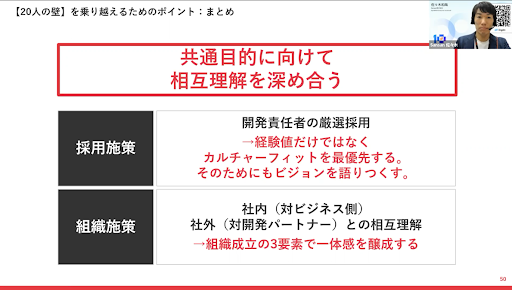

尾上氏:エンゲージメントもCCとなり、採用と組織の両面から共通目的に向けて相互理解を深めるための施策を打つことにしました。

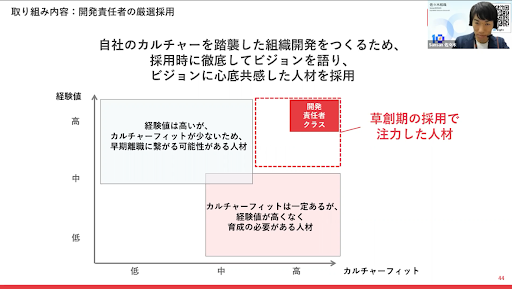

採用施策:開発責任者の厳選採用

尾上氏:開発責任者の採用は、妥協すると組織全体のバランスが崩れてしまうため、非常に重要なポイントだとご認識いただきたいと思います。採用では経験値を重要視しがちですが、草創期のタイミングではカルチャーフィットを最優先にしてください。

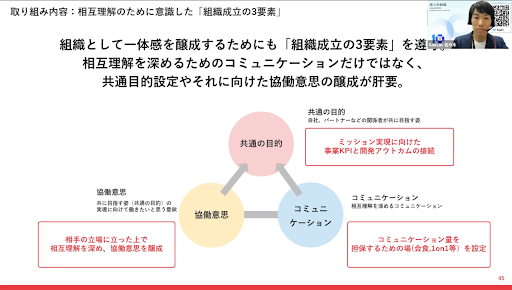

尾上氏:アメリカの経済学者であるチェスター・バーナード氏が提唱した、草創期における組織施策「組織成立の3要素」を基に、弊社で実施した対策をご紹介します。

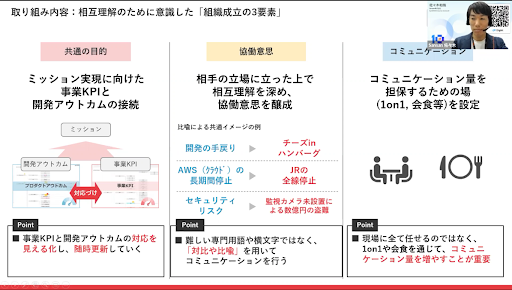

<組織成立の3要素>

1.共通の目的

2.協働意思

3.コミュニケーション

尾上氏:まずミッションをベースにして開発の成果を事業のKPIと紐づけし、共通の目的を明確にしました。

弊社では、開発パートナーとも定期的に1on1を実施するなど、コミュニケーション量を担保してお互いが考えていることをしっかりと理解するための努力を行い、結果的にエンゲージメントをBBBまで改善することができました。

<20人の壁を乗り越えるためのポイント>

・開発責任者はカルチャーフィットを最優先、ビジョンを語りつくす

・組織成立の3要素で一体感を醸成

50人の壁「組織の統合軸としての理念の浸透」

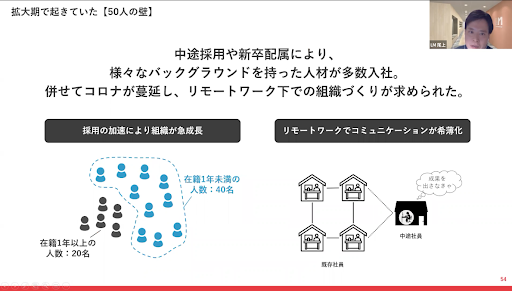

尾上氏:2020年の開発組織は70名と劇的に人数が増え、新規入社者が既存社員の3倍にも上りました。

尾上氏:この時期は新規入社者が増え、コロナ禍のリモートワークにより社員のコンディションやモチベーションなどの組織状態が見えなくなっていました。

<拡大期で起きていた「50人の壁」>

・採用の加速により組織が急成長

・リモートワークでコミュニケーションが希薄化

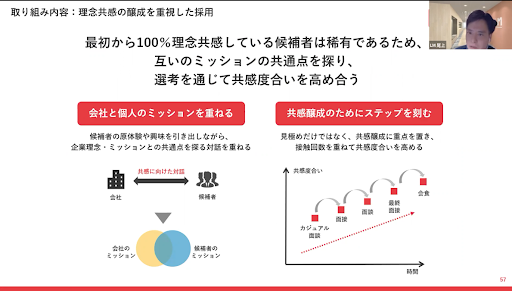

採用施策:理念共感の醸成を重視した採用

尾上氏:このフェーズの採用ではお互いの共通点を見出し、選考を通して共感を醸成していくことが重要です。

<理念共感の醸成を重視した採用>

・会社と個人のミッションを重ねる

・共感醸成のためにステップを刻む

尾上氏:候補者の原体験や興味、理念に共感できるかなどを探りつつ面接を進め、面談や会食の場には現場メンバーを交え、候補者の理念を醸成していくと良いでしょう。

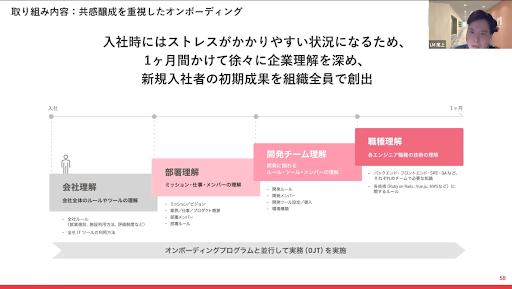

組織施策:①共感醸成を重視したオンボーディング

尾上氏:共感醸成のためにオンボーディングは非常に重要です。弊社では企業や部署などの理解を深めるため、新規入社者に対して約一か月かけてオンボーディングを行っています。

<共感醸成を重視したオンボーディング>

1. 会社理解:会社全体のルールやツールの理解

2. 部署理解:ミッション・仕事・メンバーの理解

3. 開発チーム理解:開発に関わるルール・ツール・メンバーの理解

4. 職種理解:各エンジニア職種の技術の理解

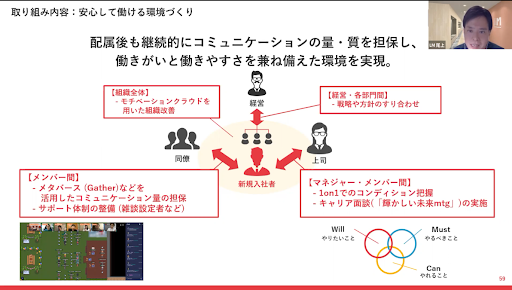

組織施策:②安心して働ける環境づくり

尾上氏:配属後も経営層やマネージャーから、理念と紐づけた戦略や今後の方針を定期的に伝達し、理念浸透を図っています。またメタバースのツールを利用して上司と1on1をするなど、コミュニケーションの量を担保し、働きがいと働きやすさを兼ね備えた環境を実現しました。

<安心して働ける環境づくりへの取り組み内容>

・組織全体:モチベーションクラウドを用いた組織改善

・メンバー間:メタバースを活用したコミュニケーション量の担保やサポート体制の整備

・経営・各部門間:戦略や方針のすり合わせ

・マネージャー・メンバー間:1on1でのコンディション把握やキャリア面談

尾上氏:対策の結果エンゲージメントが向上し、さらに理念で束ねられた組織が出来上がったのではないかと感じています。

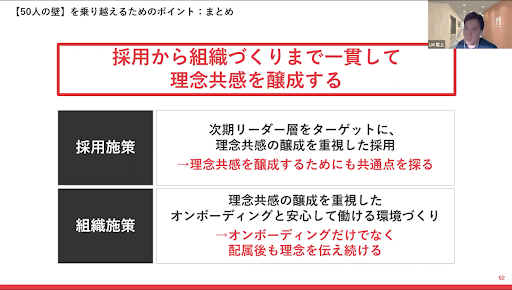

<50人の壁を乗り越えるためのポイント>

・次期リーダー層がターゲット。理念共感を醸成するための共通点を探る

・理念共感の醸成を重視したオンボーディングと安心して働ける環境づくり

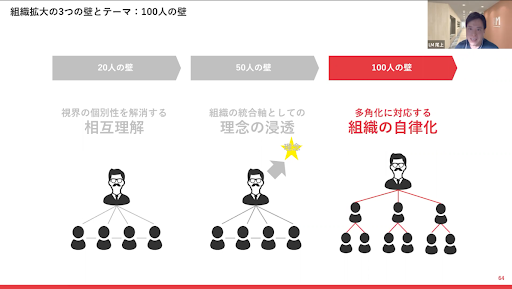

100人の壁「多角化に対応する組織の自律化」

尾上氏:今後弊社がぶつかるであろう100人の壁についてお話をさせていただきます。

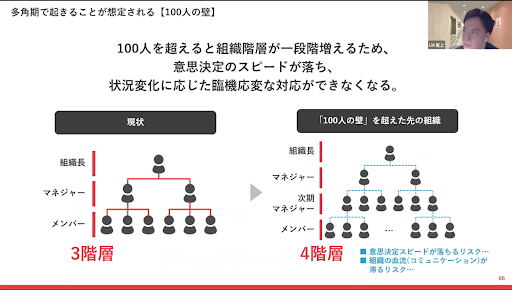

尾上氏:今後事業は多角化すると見込まれます。そこで起こる問題点は組織の階層が増えることにより意思決定のスキルや事業スピードが落ちることです。

またコミュニケーションがメンバーまで行き届かず不平不満が発生するリスクがあります。

<多角期で起きることが想定される「100人の壁」>

・意思決定のスピードが落ちるリスク

・組織の血流(コミュニケーション)が滞るリスク

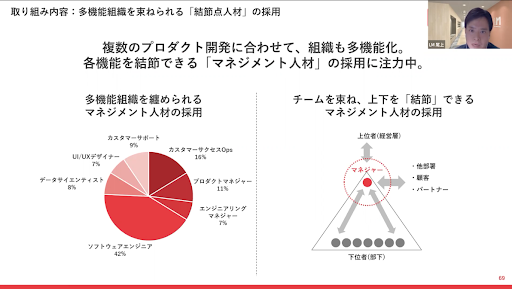

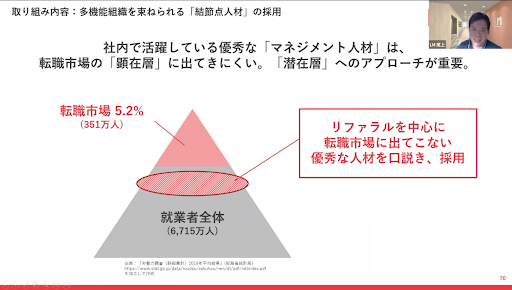

採用施策:多機能組織を束ねられる「結節点人材」の採用

尾上氏:組織が多機能化するため、それぞれをまとめ、上下の関係性を結びつけるマネジメント人材が必要になります。

尾上氏:しかしマネジメント人材は今後リファラル採用などにより、転職市場には現れないのではないかと考えられるため、転職潜在層へアプローチすることが重要になります。

<「結節点人材」の採用に対する取り組み>

・「潜在層」へのアプローチ

・リファラルを中心に転職市場には出てこない優秀な人材を口説き、採用

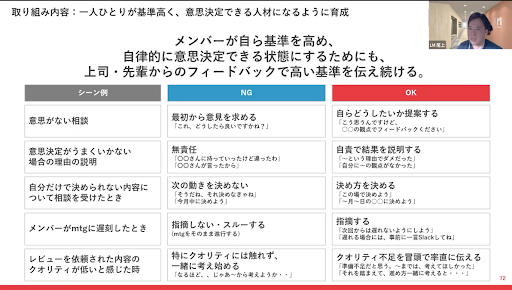

組織施策:一人ひとりが基準高く、意思決定できる人材になるように育成

尾上氏:組織の階層を増やすなら、メンバーがある程度の裁量権を持ち、意思決定できるように育成していく必要があります。そのためには上司・先輩からのフィードバックで高い基準を伝え続けることが重要です。

ここではエンゲージメントレーティングがA以上であることが前提になります。A以下ではメンバーが受け止めきれずに、組織崩壊や離職につながる可能性があります。

<意思決定できる人材を育成する取り組み>

・意思がない相談:自らどうしたいか提案する

・意思決定がうまくいかない場合の理由の説明:自責で結果を説明する

・自分だけで決められない内容について相談を受けたとき:決め方を決める

・メンバーがmtgに遅刻したとき:指摘する

・レビューを依頼された内容のクオリティが低いと感じたとき:クオリティ不足を冒頭で率直に伝える

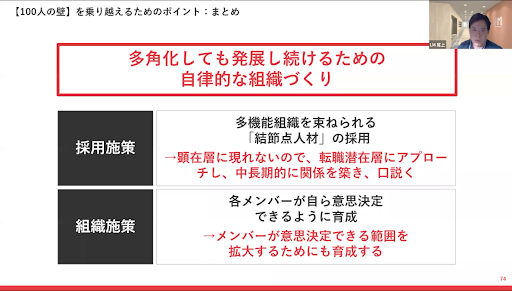

<100人の壁を乗り越えるためのポイント>

・多機能組織を束ねられる「結節点人材」採用のため、転職潜在層にアプローチし中長期的に関係を築く

・メンバーの意思決定範囲を拡大するために、自ら決断できる人材を育成

佐々木:潜在層へのアプローチを成功させるために重要視したポイントを教えていただけますか。

尾上氏:採用チームだけでなく、マネージャー以上には採用がもっとも重要な仕事であることをご認識いただくことが大事です。そのために組織全体で採用をやっていく文化を根付かせていくことができるかどうかで、事業成長に大きな影響があると思います。

まとめ

組織状態を改善するためには社員一人ひとりの意識が大切です。社員の意識を高めるためには、経営層やマネージャークラスが本気で組織状態を向上させることにコミットする必要があります。

草創期から拡大期、多角期へと組織が成長する際の「壁」に、どのように本気で取り組むかにより、企業の成功の有無がかかっていますので、今回のセミナーをご参考にして事業成長を実現していただきたいと思います。