優秀な人材を採用するためには、企業の採用のあり方も変わらなければなりません。企業が選び選ばれる時代における採用面接のポイントは、惹きつけと見極めにあります。

そこで今回、適性検査『ミキワメ』を展開する株式会社リーディングマークの佐藤 映氏と、Sansan株式会社の西島 洋明が登壇したセミナーにて、採用の見極めと惹きつけについて解説しました。そのセミナーの内容をダイジェストでご紹介します。

登壇者

佐藤 映(さとう・うつる)

株式会社リーディングマーク プロダクト企画室 組織心理研究所 所長 兼 組織開発事業部 シニアコンサルタント

臨床心理士・公認心理師。京都大学大学院教育学研究科博士後期課程単位取得後退学。修士(教育学)。京都文教大学で教鞭をとった後、2020年にリーディングマークに入社。「ミキワメ」の性格検査、ウェルビーイングサーベイの設計責任者を務める。100回以上の講演実績をもつ。

西島 洋明(にしじま・ひろあき)

Sansan株式会社 Eight事業部 Eight Career Design 営業マネジャー

大学卒業後、WEB広告代理店に入社しWEBプロモーションの支援を行う。その後、株式会社GYAO、クックパッド株式会社勤務を経て2017年にSansan株式会社に参画。2019年より『Eight Career Design』の最初のセールス担当として事業の立ち上げに従事。IT企業を中心に、これまでに2,000社以上の採用担当者と対話を行っている。

惹きつけのカギは候補者に合わせたシナリオ設計と明確な役割分担

西島:選考過程での惹きつけは、3つのポイントを押さえて進めていく必要があります。

<選考過程での惹きつけに重要な3つのポイント>

1 誰が?

2 どのタイミングで?

3 何を?

【誰が?】惹きつけは会社全体で行う

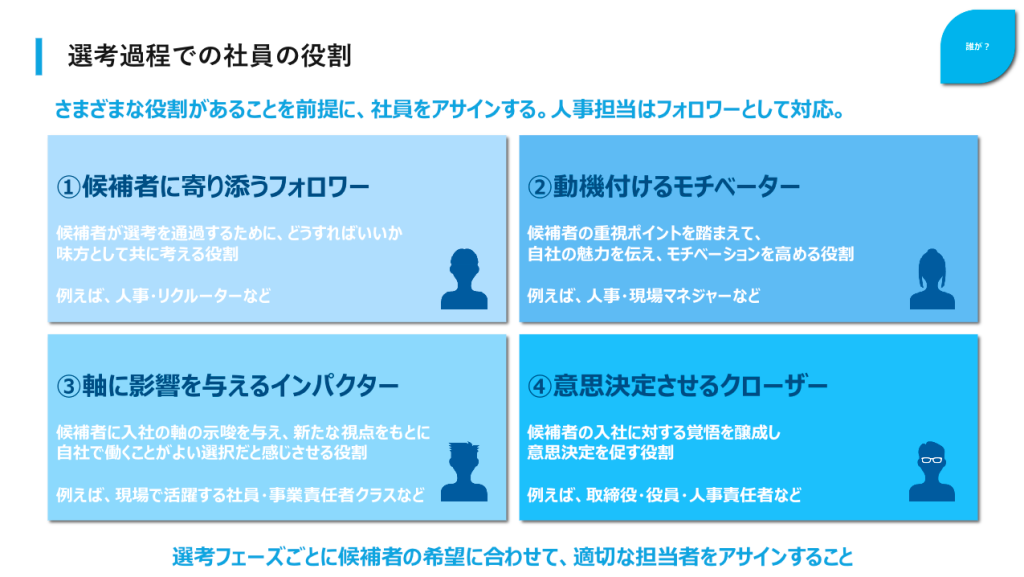

西島:惹きつけは現場や部署単位ではなく、会社全体で選考フェーズごとに行う必要があります。各フェーズそれぞれに役割があり、その役割を遂行できる人をアサインすることが大切です。

人事はフォロワーとして対応しながら、候補者の意向に合わせて適宜アサインを調整していきます。

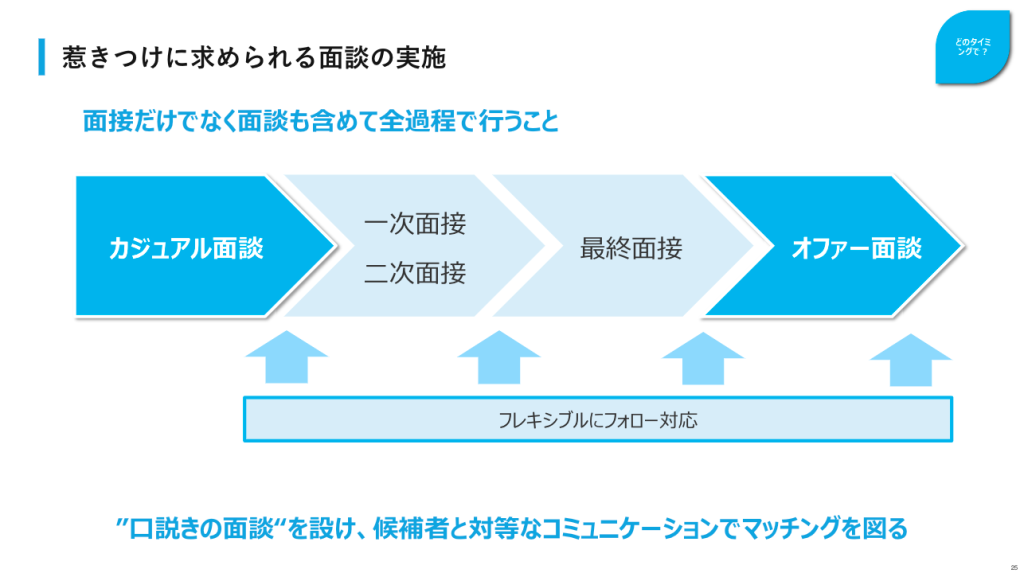

【どのタイミングで?】全フェーズで惹きつけを

西島:特に惹きつけのメインとなるのがカジュアル面談です。役割が明確化していないと単なる自社のサービス紹介で終わってしまうケースや、根掘り葉掘りヒアリングしてしまい、うまくいきません。

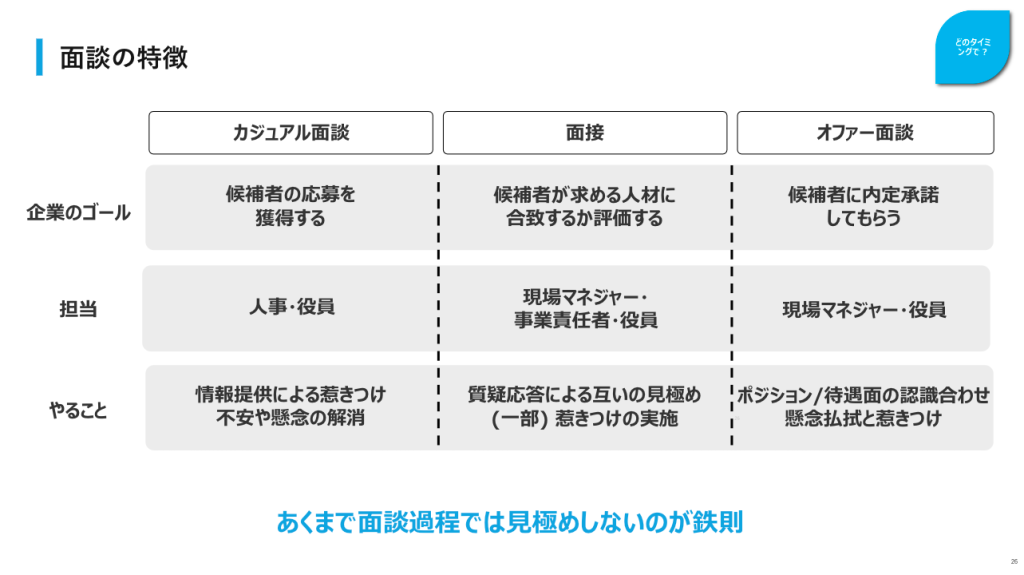

そこでSansanでは、それぞれのフェーズで、企業としてのゴール・担当・やることを明確に分けています。

西島:「ちょっと話を聞きに来た」という方が多いので、応募いただけるようにすることがゴールです。情報提供による惹きつけ、不安や懸念の解消を行う場なので、見極めはしないのが鉄則となります。

【何を?】情報整理と強みも弱みも語ることが大事

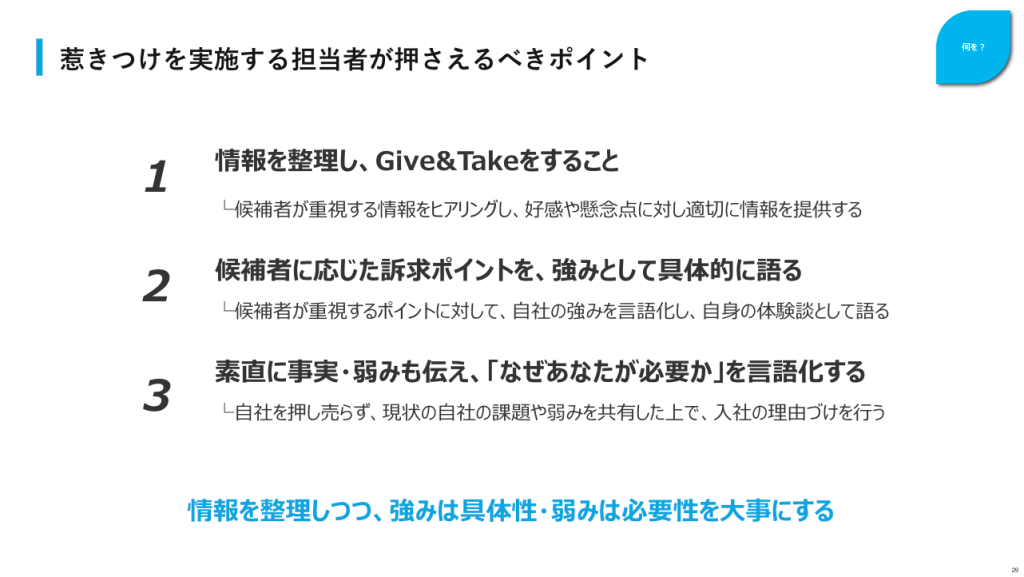

西島:選考過程での惹きつけに重要なポイント3つ目は「何を?」です。

惹きつけを実施する担当者は候補者が求めている情報を用意し、適切な前準備をすることが大切です。

候補者が何を重視するのかを察知し、自社の情報として伝える必要もあります。その際、できるだけ担当者の体験談として「私も入社◯年目で、〜〜です」とリアルな体験として語るのがポイントです。

さらに、いいところばかりではなく、弱みや事実も話す。「何年後にこのフェーズにいきたいから、こういった人材が足りなくて、ここを助けてほしい」と理由を明確に伝えましょう。

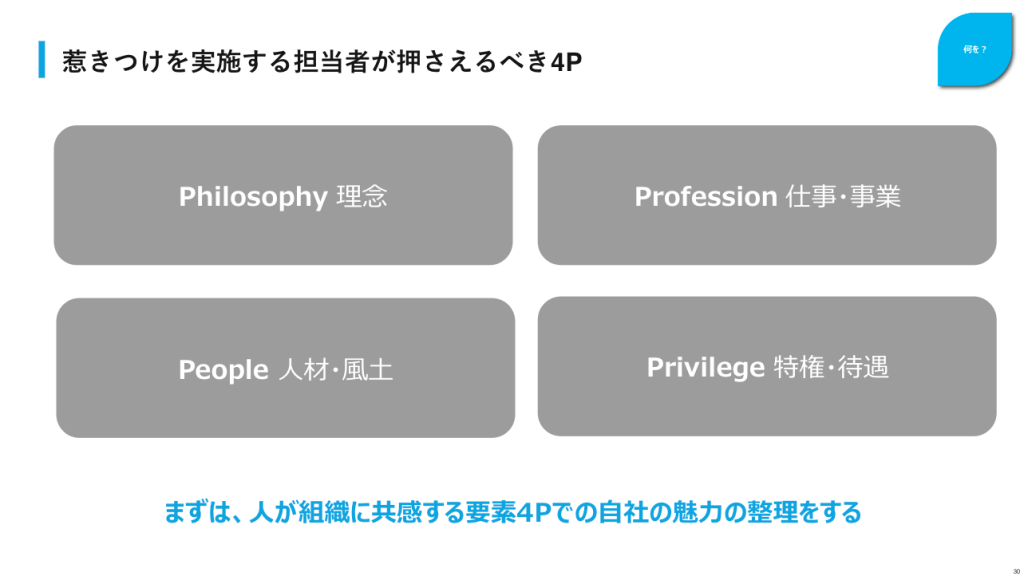

惹きつけの担当者は自社の魅力を整理して話すのがコツ

西島:担当者は人が組織に共感する要素といわれる4Pを意識して、自社の魅力をより細分化して整理するようにしましょう。他社との違いを言語化して、差別化できるようになるのが理想です。

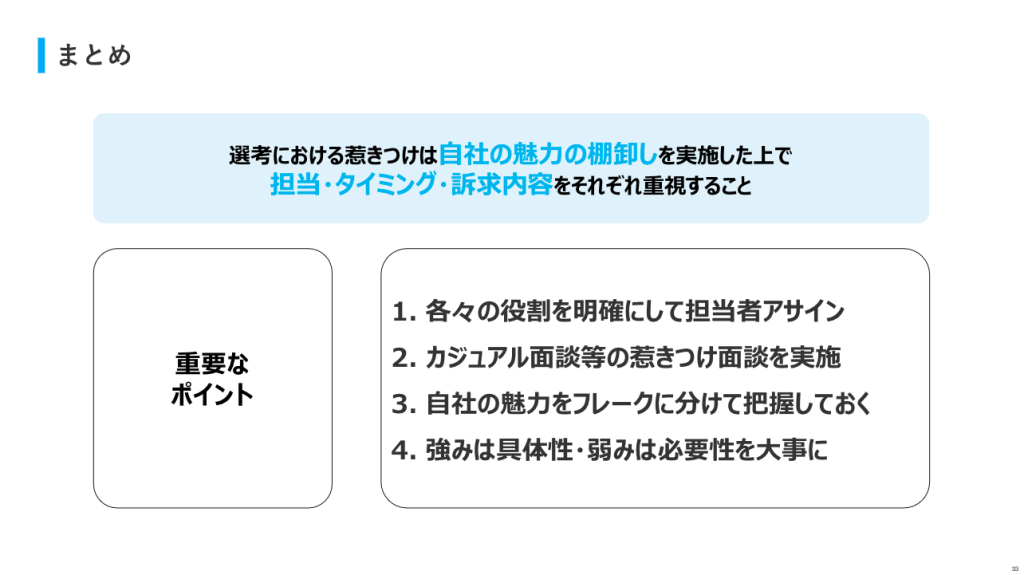

西島:選考における惹きつけは、担当者がそれぞれ自分の役割をきちんと理解していることが重要となります。自社の魅力の棚卸しを実施し、【誰が】【どのタイミングで】【何を】行うのかを明確にしたうえで、全社的に惹きつけを行っていくのがおすすめです。

採用面接での見極めは基準の設定が肝心

佐藤氏:面接の見極めに重要なポイントは、基準の設定だと考えています。

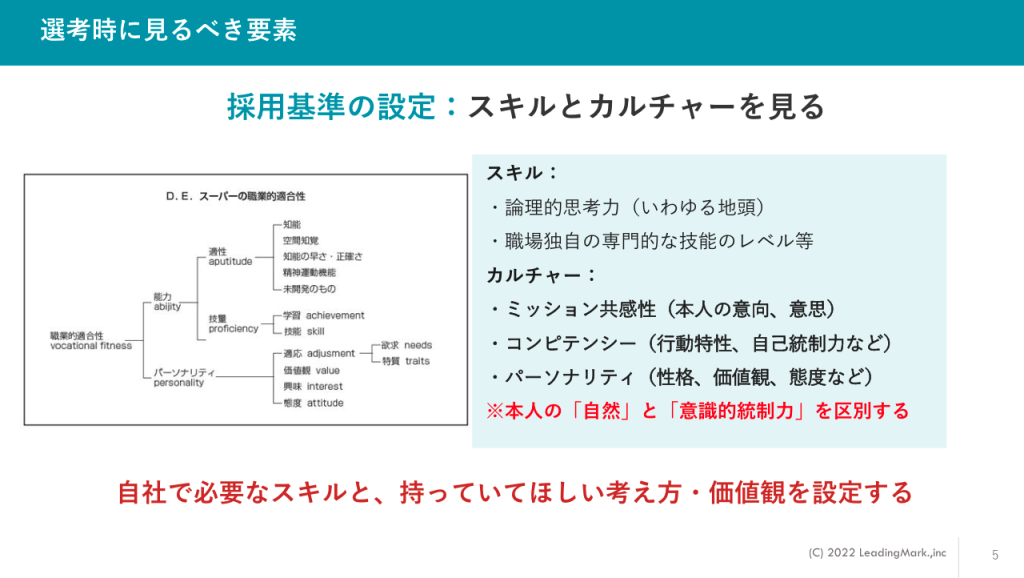

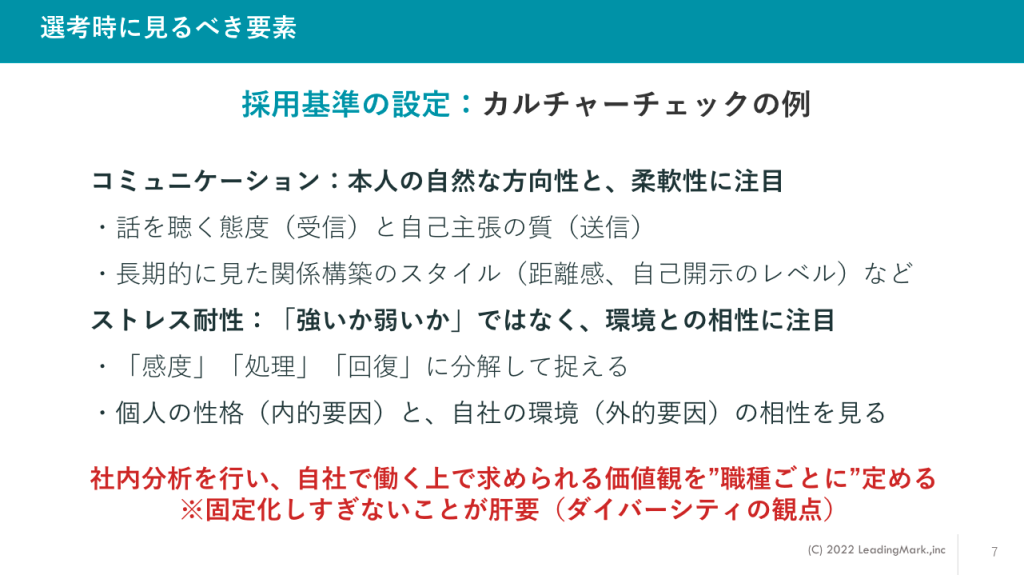

採用基準の設定はスキルとカルチャーに目を向ける

佐藤氏:仕事をしていくうえで必要な見極めポイントは、スキルとカルチャーです。

「性格の方向性や価値観・態度といった、本人が無自覚に持っている自然な考え方の方向性(カルチャー)と、本人が自覚していて自分で意識的に行動や振る舞いをコントロールできる能力(スキル)を区別して見極めましょう。

候補者のスキルやカルチャーを見る前に社内分析を行う

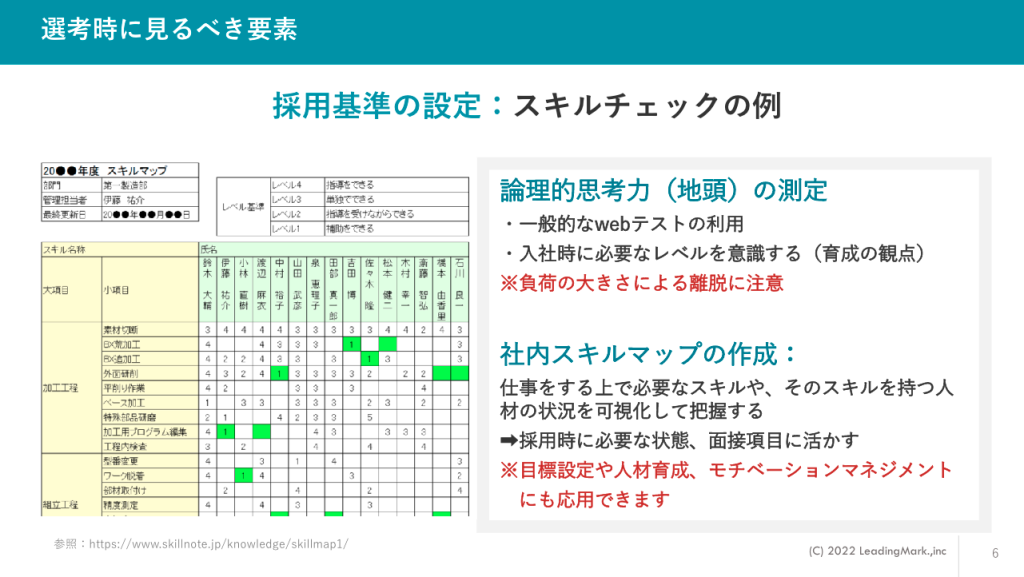

佐藤氏:スキルやカルチャーを見るためには「この仕事をするためには考える力が必要だ」などの最低限の確認ができるような設定が必要です。

そのために必要なのが、社内スキルマップの作成です。仕事をするうえで必要なポイントを設定したうえで、社員がどのくらいのレベルに達しているのかをマッピングします。マッピングを元に候補者に求める経験やスキルレベルを設定することで、よりリアルな目線でチェックできるようになる施策です。

これは、カルチャーチェックでも同じことがいえます。

佐藤氏:ここから自社では何が必要なのかという、自社の特徴に合わせた基準を作る必要があります。

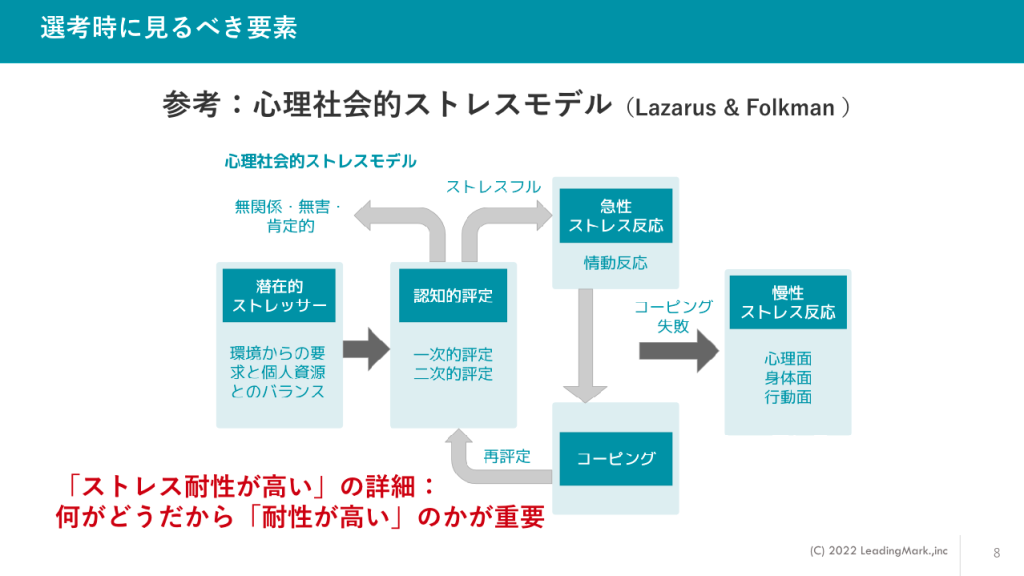

また、ストレス耐性については 「強いか、弱いか」 で判断するのではなく、3つのポイントに分解して捉える必要があります。

<ストレス耐性を見る3つのポイント>

1 感度:ストレスを感じやすいのか、感じにくいのか

2 処理:ストレスを感じたときの処理がうまいのか、苦手なのか

3 回復:実際ストレスがかかって体調を崩したときに回復が早いのか、時間がかかるのか

社内で適性検査や分析を行い、ストレスに対する感度・処理・回復の3つの観点で、職種ごとの基準を決めていくと参考になると思います。

社内で適性検査や分析を行い、ストレスに対する感度・処理・回復の3つの観点で、職種ごとの基準を決めていくと参考になると思います。

見極めは面接官と情報共有し基準をすり合わせて運用を

佐藤氏:採用基準が設定できたらどのフェーズで、何を見極めていくのか、事前に研修などを行って、全面接官で共通認識を持つようにしましょう。

カルチャーマッチのほうが難易度が高いので、カルチャーよりもスキルのほうが見極めやすいことが多いです。そのため、前半過程で必要なスキルを持っているのかを見極めて、カルチャーは後半過程で見極めていくことをおすすめします。

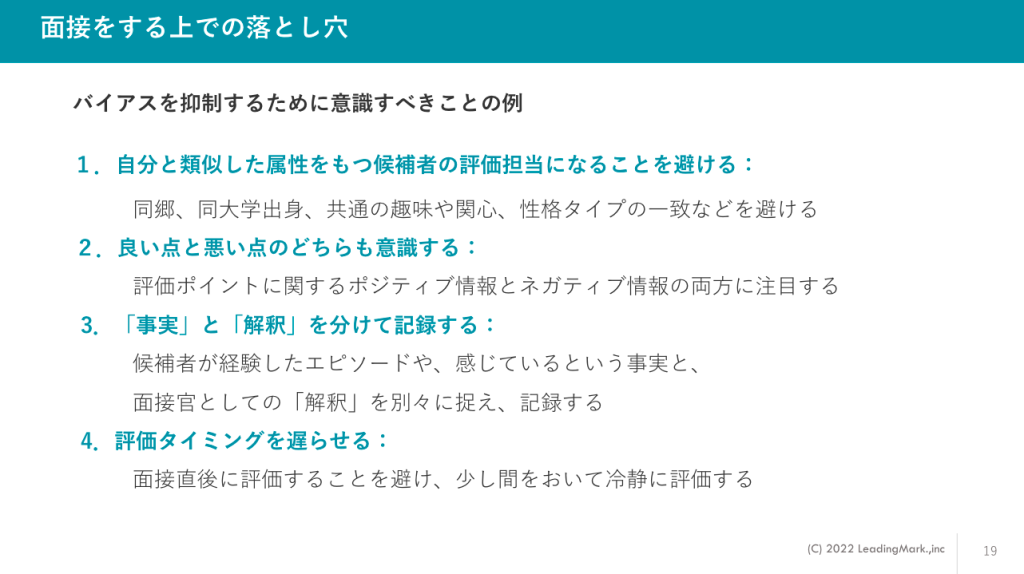

見極め精度アップにはバイアスのリスク把握が必要

佐藤氏:面接をするうえで落とし穴となるのは、面接官が無意識にもつ偏見や思い込み(バイアス)が働くことです。場当たり的な面接をしたり、評価基準が面接官に任されていると、バイアスがひとつの特徴に引っ張られてしまったり、自分と似ている人がいいと感じてしまったりすることがあります。

客観的なテストやワークサンプルとして、インターンのように実際の仕事をしてもらって成果を見るなどといった方法を組み合わせることで、より評価の妥当性は上がっていきます。

佐藤氏:「適性検査の結果が高いからすごい人なんだ」と、結果の数値に対してバイアスがかかることもあります。

適性検査の結果もあくまで1つの検査結果として参考値としながら慎重に評価していくのがおすすめです。例えば、社内分析等の結果から、あらかじめ注目すべき性格を決めておき、そこについては面接で深堀りしてみる、等の使い方があります。

バイアスがかかることを把握して対処し抑制するのがカギ

佐藤氏:バイアスは以下に挙げるようなものが有名ですが、それぞれ意識して抑制することが大切です。

<バイアス例>

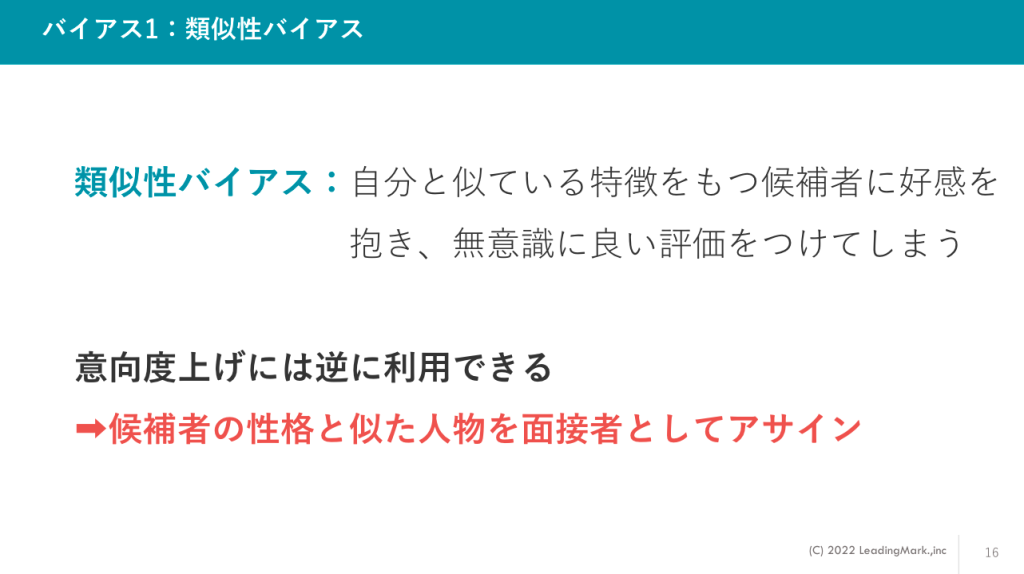

1 類似性バイアス

2 確証バイアス

3 ハロー効果

類似性バイアスは似た属性同士の組み合わせを避けて抑制

佐藤氏:類似性バイアスは、単に性格が似ているというだけではなく、同郷である、趣味が同じ、など面接官と共通要素があるというだけで好感を持ってしまう例です。これは人事担当者が、似た属性をもつ候補者と評価担当者を組み合わせないようにすることで抑制できます。

逆に、意向度を上げるときには効果的なため、あえて似た属性の人物をカジュアル面談の担当者にするのも良い施策です。

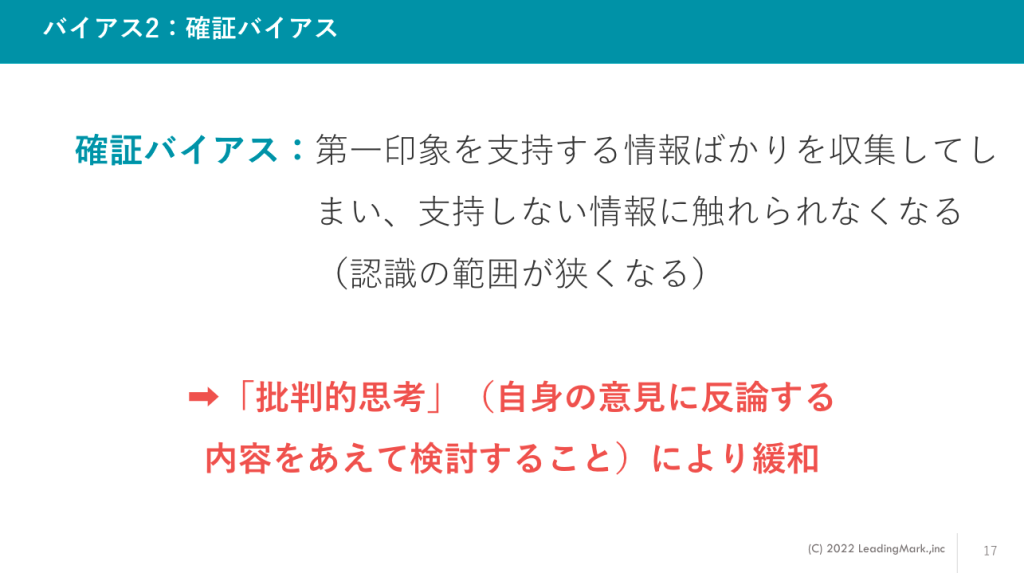

確証バイアスは批判的思考で抑制

佐藤氏:確証バイアスとは、 第一印象に引っ張られてしまい、異なる印象情報を正しく見ることができず、認識の範囲が狭くなってしまう例です。自身の意見に反論する内容をあえて検討する、批判的思考を意識することによりバイアスを抑制できます。

良い印象を持っていると感じたときには、逆に苦手なところや悪い印象に当たるところはどこかを考えるなど、良い面・悪い面、両方を見るよう意識することが大切です。

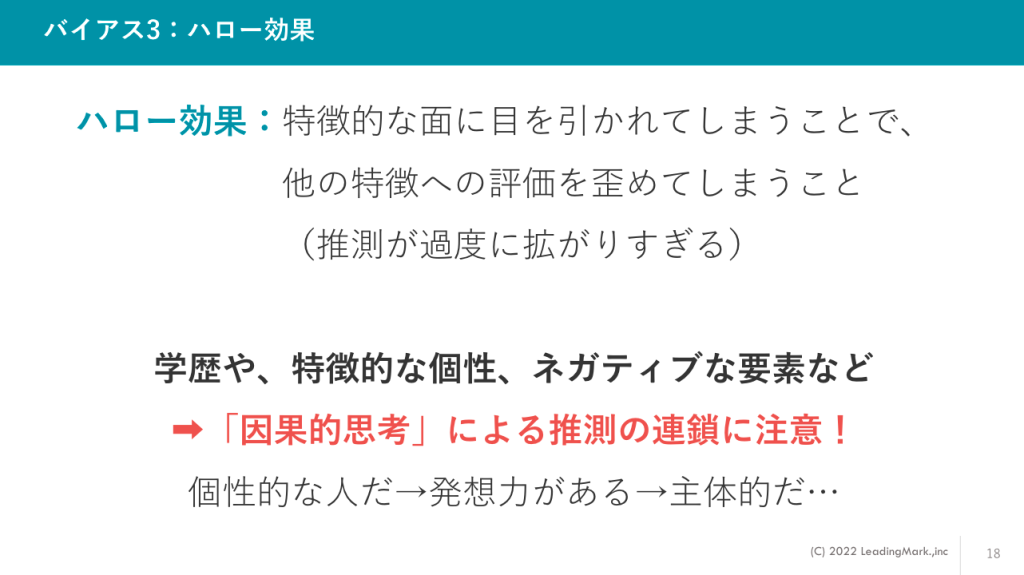

ハロー効果は事実と推測の連鎖を切り分けて捉えて抑制

佐藤氏:ハロー効果とは、特徴的な面に目を引かれてしまうことで、他の情報を見なくするのではなく、事実を捻じ曲げて捉えて認識が変わってしまうバイアスです。事実と解釈を分けて記録し、推測の連鎖で評価しないようにすることで抑制できます。

また、面接直後にすごく良いと感じて、感情が動かされている感覚があるときは、その場で評価するのを避けて少し間をおいて、評価することをおすすめしています。より冷静な状態で評価をフラットに捉えて判断するためです。

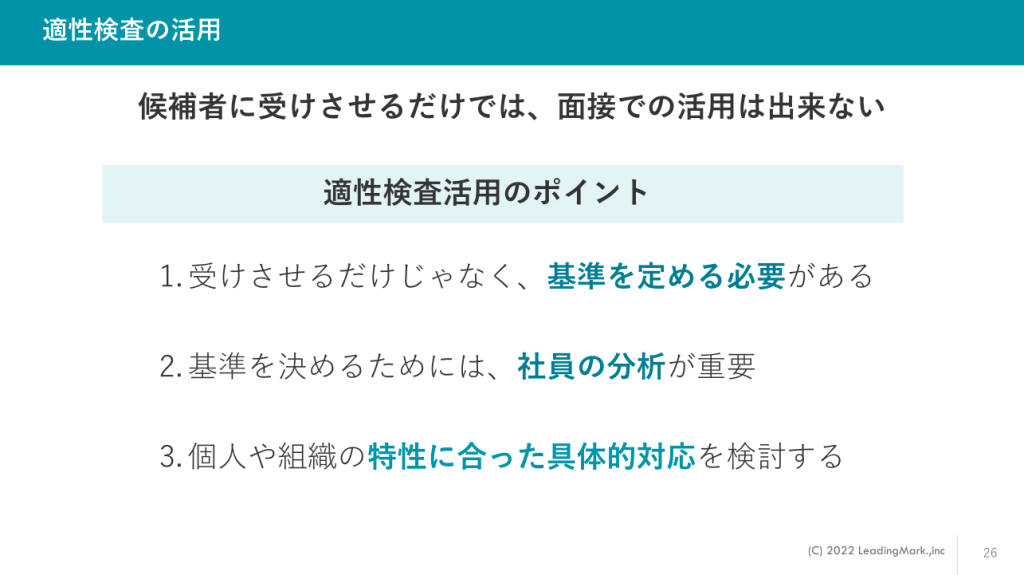

見極めに活用する適性検査は社内分析を行って基準を設定

佐藤氏:能力検査・性格・価値観といったことを数値化するツールが適性検査です。一般的に、適性検査は候補者に受けていただいて評価していくツールですが、それだけでは自社の環境や職種ごとの傾向に合うのかはわかりづらいといった面があります。

佐藤氏:候補者のデータが蓄積していない段階では、社内の人材の分析を通して、基準を考える方法があります。

まとめ

優秀な人材を惹きつけ・見極めるためのノウハウに共通しているのは、採用に関わる者全員が共通の認識・情報を持って取り組むようにすること、ということがわかりました。

<惹きつけ・見極めのポイント>

・見極めは惹きつけも意識する

・採用に関わる全員が共通認識を持つ

・誰が、いつ、何をするのかを明確にする

・基準を設定する

・採用時だけでなく社内分析も行う

惹きつけでも、見極めでも大切なのは、事前準備です。関係者に共通認識を持ってもらうこともそうですが、候補者の方の情報を集めて整理しておく必要もあります。

その際に活用できるツールのひとつが『Eight Career Design』です。キャリアプロフィールEight上の情報を事前に得られ、潜在層にダイレクトにアプローチできるプロフェッショナルダイレクトリクルーティングサービスとなっています。サービスにご興味のある方は、ぜひお問い合わせください。