IT人材の需要と需給ギャップによる人材不足が懸念される中、エンジニア獲得のために効果的なダイレクトリクルーティングへシフトするケースが増加しています。

しかし導入する際には人材要件やコンテンツ設計、導入後のオンボーディングの難しさなどさまざまな課題に直面する企業様も多いのではないでしょうか。

そこでエンジニア採用に7年間向き合ってこられた株式会社LabBaseの伊東敏氏をお招きし、ダイレクトリクルーティングの強みと弱みや失敗した際の乗り越え方など、さまざまな具体例をお話しいただいたセミナーをご紹介します。

登壇者

伊東 敏(いとう・さとし)

株式会社LabBase Brand eXperience室室長

2015年からSansan株式会社人事部門にて新卒採用、採用企画、戦略人事などを担当。2020年株式会社LabBaseへ転職し、カスタマーサクセス部とPX(Peopleexperience)部マネージャーを経て現職へ。エンジニア採用広報や会社全体のブランディング推進などをミッションに掲げて企業価値向上に向けて活動中。

ファシリテーターは弊社橋本が担当しました。

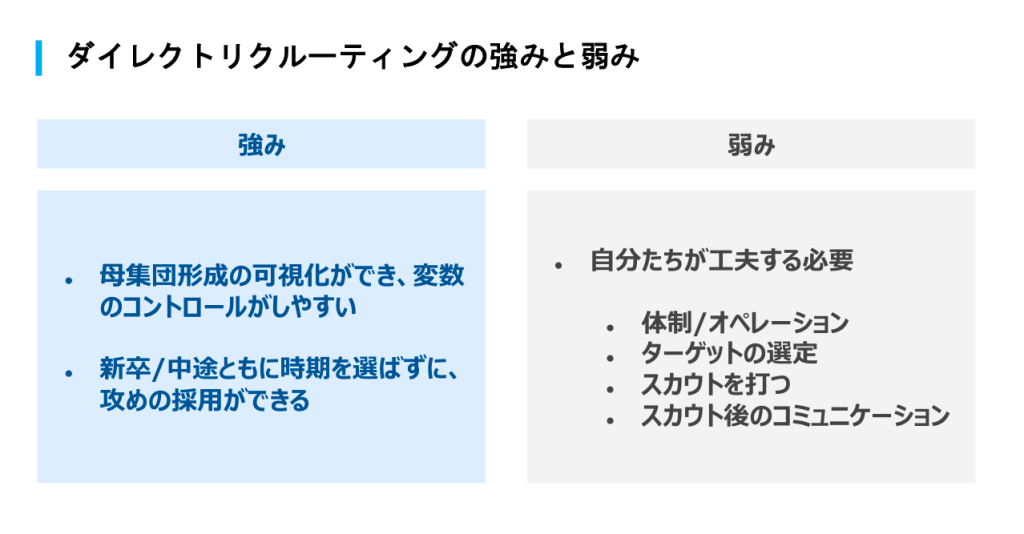

ダイレクトリクルーティングの強みと弱み

伊東氏:ここ数年はダイレクトリクルーティングのサービス登録者が増加しています。サービスによっては求職者自身が自分の技術レベルを判定・評価してもらうために登録するケースもあり、市場は年々活況を帯びています。

さまざまなサービスも誕生しており、ダイレクトリクルーティングの強みと弱みを理解しておくことは運用を始める際にとても重要です。そこで、まずダイレクトリクルーティングの2つの強みをご紹介します。

<ダイレクトリクルーティングの2つの強み>

1. 母集団形成の段階で何が良くて何が悪かったかなどの変数をコントロールしやすい

2. 時期を問わずに自分たちのペースで攻めの採用ができる

弱みは、候補者と会える機会が自動的に訪れるわけではないので、自分たちでしっかりと工夫する必要がある点です。そのためには以下のポイントを組織として工夫していくことが大切だと考えます。

<ダイレクトリクルーティングを行う上で組織として工夫すべきポイント>

1. 体制/オペレーション

2. ターゲットの選定

3. スカウトを打つ

4. スカウト後のコミュニケーション

ダイレクトリクルーティングサービスを選ぶポイントは?

伊東氏:ダイレクトリクルーティングのサービスを選ぶ際のポイントを、私が考える優先度順にご紹介します。

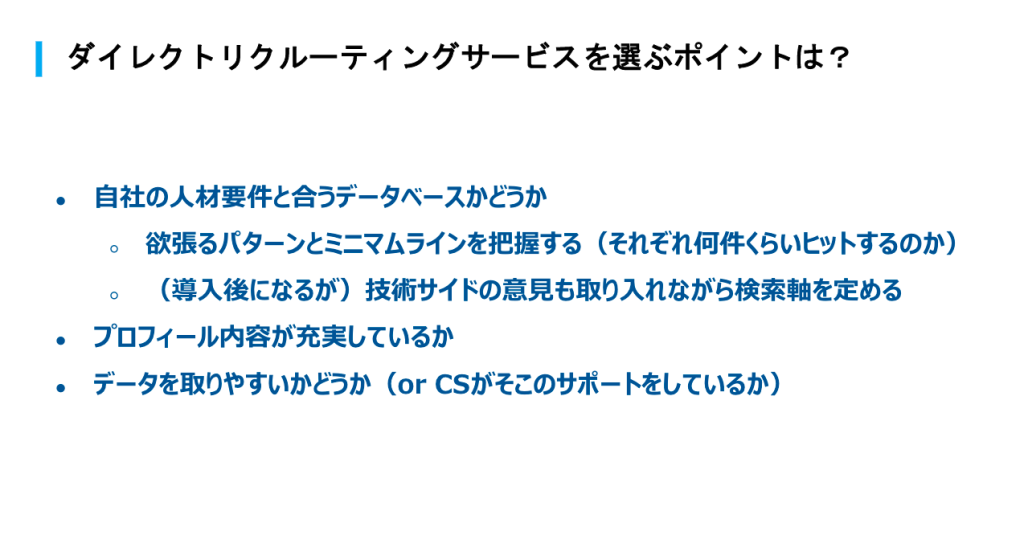

<ダイレクトリクルーティングサービスを選ぶポイント>

1. 自社の人材要件と合うデータベースかどうか

2. 掲載者のプロフィール内容が充実しているか

3. データを取りやすいか(またはCSがそこのサポートをしているか)

1については具体的な作業として次のことが挙げられます。

・欲張るパターンとミニマムラインを把握する

・サービス導入後、技術サイドの意見も取り入れながら検索軸を定める

次に2のプロフィールが充実しているかという点です。

ある程度サービスを運用していくと、どんな人が自社に合うかが分かってきます。充実したプロフィールが掲載されていると判断もつきやすく、導入後の運用面でも効率アップにつながりますので大切なポイントです。

3についてはデータを自動的に取れない場合、CSがサポートをしているかどうかが重要です。

希望する人材と人数に合わせて打つスカウトの数やかかる期間など、ダイレクトリクルーティングの特徴を具体的に数字として捉えることができるため、結果、どこにボトルネックや課題があるかが明確になるのもダイレクトリクルーティングの特徴であり、データが取りやすいサービスは重要なポイントです。

実際に利用したダイレクトリクルーティングのサービス例

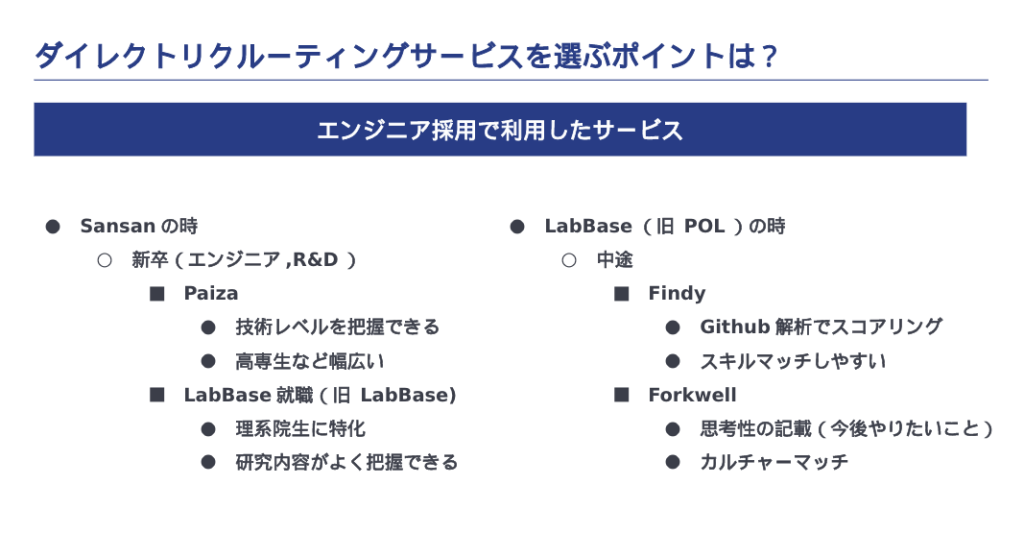

伊東氏:各種サービスを利用する時に、ひとつに絞るか複数を併用するかお悩みの方も多いかと思います。基本的には複数のサービスを使い分けしていく方がいいでしょう。ここでは、実際に私が利用したサービスをご紹介します。

《新卒の場合》

Paiza

・技術レベルを把握することができる

・高専生など幅広い

LabBase就職

・理系院生に特化して獲得できる

・研究内容がよく把握できる

《中途の場合》

Findy

・Github解析でスコアリング

・スキルマッチしやすい

Forkwell

・思考性の記載(今後やりたいこと)がある

・カルチャーマッチ

活用・体制・オペレーションの失敗談と成功談

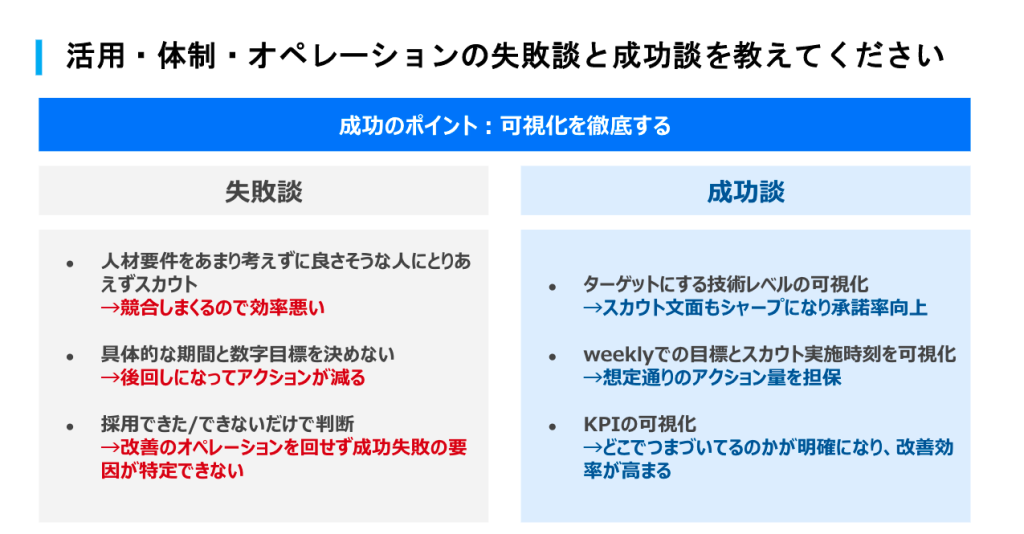

伊東氏:私も多くの失敗をしてきた中で、成功するポイントは可視化を徹底することだと分かりました。

橋本:各サービスにはカスタマーサポート・サクセスがつくと思いますので、そこから他社の情報を取得しながら数値を比較することも大事ですね。

スカウト・コンテンツのtips

伊東氏:スカウト・コンテンツでは大きく3つのTipsがあると考えています。

<3つのtips>

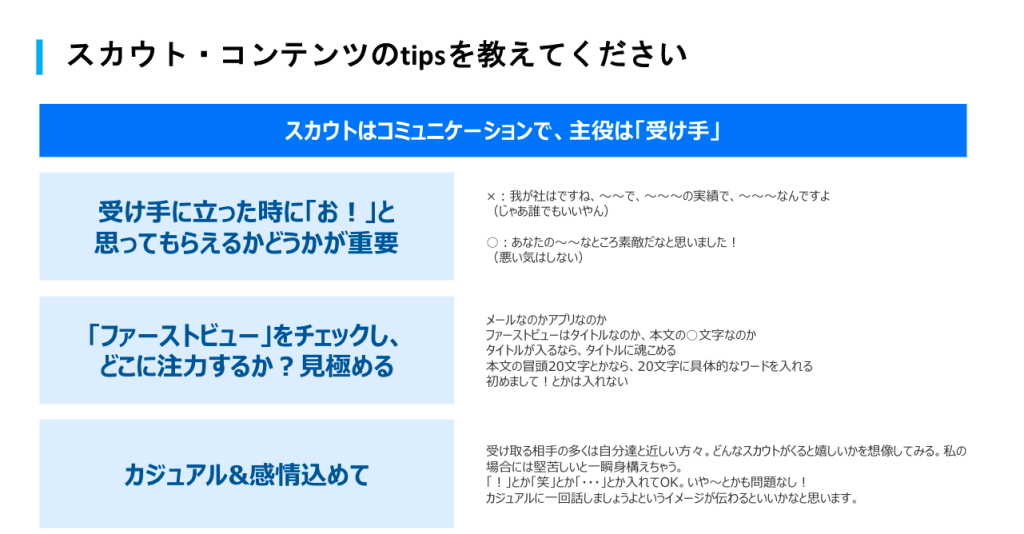

1. スカウトはコミュニケーションで、主役は「受け手」

2. 応募者に何を伝えたいかでコンテンツを設計する

3. 個別・カジュアル面談時間の使い方(基礎)

1.スカウトはコミュニケーションで、主役は「受け手」

伊東氏:受け手がスカウトを受け取った時にどう思うかがとても大事です。

受け手がその文章を見た時に、面白そうなものが来たと思ってもらえるかどうか。またいきなり自社の説明などを書くことは厳禁です。

「ファーストビュー」をチェックすることも私は重要視しています。初めに何文字が表示されるか、タイトルと本文が分かれるか、表示されるのは本文のみかなどの点です。ファーストビューではキーとなるメッセージを入れることが大事です。

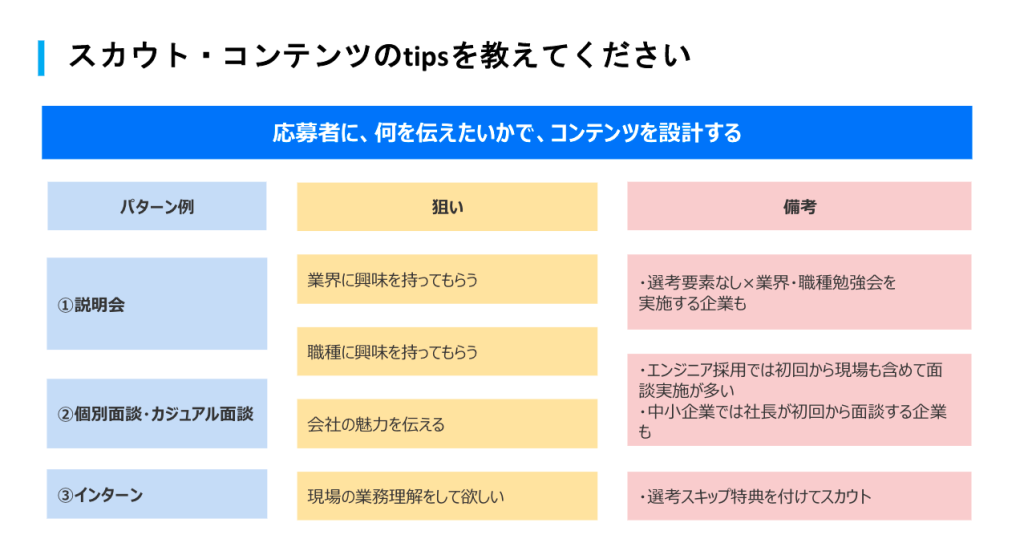

2.応募者に何を伝えたいかでコンテンツを設計する

伊東氏:マス向けに誘導したい場合は説明会へ、という流れもありますが、歩留まりが悪いという欠点がありますので、以下1~3を使い分けするのがいいでしょう。

<使い分けすべき誘導コンテンツ>

1. 説明会に誘導する

2. 個別面談・カジュアル面談へ

3. インターンのお誘い

カジュアル面談の歩留まりは非常に良いですが、エンジニアの場合では面談の回数が多いなど一定工数時間はかかります。

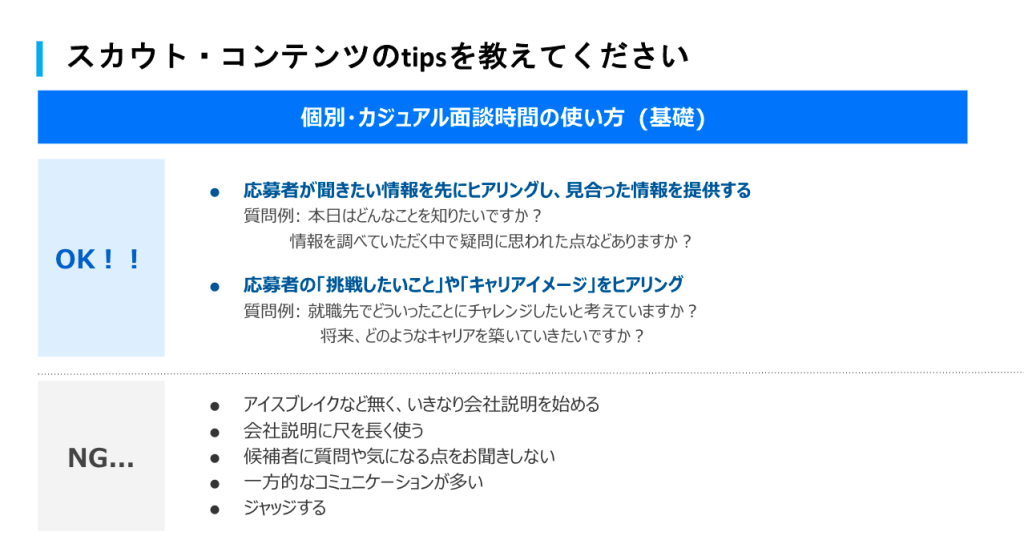

3.個別・カジュアル面談の時間の使い方

伊東氏:ここで大切なのは自社を受けたいというマインドの人はその段階では限りなく少ないと言うことです。

今日はどんなことを知りたいかなど、フラットに話しかけることが効果的です。

また、挑戦したいことなどを聞き取りしつつ、その中で転職も考えているとのことであればそこを深めていくなどの会話スキルも重要になります。

<OKポイント>

1. 応募者が聞きたい情報を先にヒアリングし、見合った情報を提供する

2. 応募者の「挑戦したいこと」や「キャリアイメージ」をヒアリング

<NGポイント>

1. アイスブレイクなど無く、いきなり会社説明を始める

2. 会社説明に尺を長く使う

3. 一方的なコミュニケーションが多い

4. ジャッジする

伊東氏:ダイレクトリクルーティングはうまく活用できれば高確率で採用につながります。今後の採用戦略において非常に重要な位置づけになると思われます。

まとめ

市場ではクラウドモビリティ、ビッグデータ、loTやAIへの投資増加といった新たな動向が見られる一方で、2030年には最大で79万人の人材が不足するとの統計を経済産業省が発表するなど、エンジニア獲得にはさらに激しい競合が待ち受けています。

今回のセミナーを参考にしていただき、ダイレクトリクルーティングの導入や有効な運用に活用していただきたいと思います。