人口減少によって優秀な人材確保が困難になる中、注目されているのが「パーパス経営」です。一橋大学ビジネススクールの名和高司先生によって発案されたもので、企業の強い意志がもととなる経営手法として、採用だけでなく組織形成にも有効とされています。

今回は組織改善クラウドサービス「モチベーションクラウド」を提供されている、株式会社リンクアンドモチベーションの山中 麻衣氏と、弊社橋本から組織開発と採用面という2つの側面から見るパーパス経営の必要性やポイントについてお話させていただきました。

登壇者

山中 麻衣(やまなか まい)

株式会社リンクアンドモチベーション マネジャー

2009年入社。大手企業向け組織人事コンサルティングを経験した後、ブランド・マーケティングコンサルティング担当として企業の商品サービスのリブランディングに従事。 また、グループ全体の経営企画に携わり、M&Aや経営統合後の子会社の経営管理の体制構築を経験。

その後、国内最大級のデータベースを持つ組織改善クラウドサービス「モチベーションクラウド」のマーケティング責任者として、立ち上げ当初からの拡大を牽引。現在は、上記の経験を活かし、新サービスの事業企画、経営企画を担当。

橋本剛(はしもと・ごう)

Sansan株式会社 Eight事業部 Eight Career Design

マネージャー

新卒でカルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社に入社し、Tポイント提携営業やデータベースマーケティング事業に従事。2019年にSansan入社。「Eight Career Design」立ち上げ期にセールス面を中心に携わる。現在はEight Career Designのマーケティング責任者を務める。

パーパスが重要視される3つの市場変化と危機感

まずはリンクアンドモチベーションの山中氏から、組織開発においてパーパス経営が重視される背景とポイントについてお話しいただきました。

山中氏:パーパス経営が重要視されるのは、以下3つのマーケット変化が関係しています。

1.資本市場の「長期化」

2.商品市場の「利他化」

3.労働市場の「多様化」

1.資本市場の「長期化」

山中氏:投資家は企業評価においてSDGsやESG、サスティナビリティなどをより重要視し、長期的な企業価値に注目するようになりました。逆にこうしたことを掲げない企業は金融資本を獲得しづらくなっているといえます。

2.商品市場の「利他化」

山中氏:顧客もまた脱プラスチックやアニマルフリー、エシカル消費など、消費活動において環境保護に対する企業姿勢(利他)を問うようになりました。10年後を見据えた新たな取り組みをしなければ企業の生存競争に打ち勝てなくなっているのです。

3.労働市場の「多様化」

山中氏:こうした中で、社員の働くモチベーションも多様化しています。特にZ世代やミレニアル世代と言われる若年層は企業を選ぶ視点として社会に対する中長期的な貢献や、「何のために存在しているのか」という存在意義を重視する傾向にあり、そうでない企業は選ばれにくくなっているのが現状です。

パーパス経営における組織開発でのポイントと落とし穴

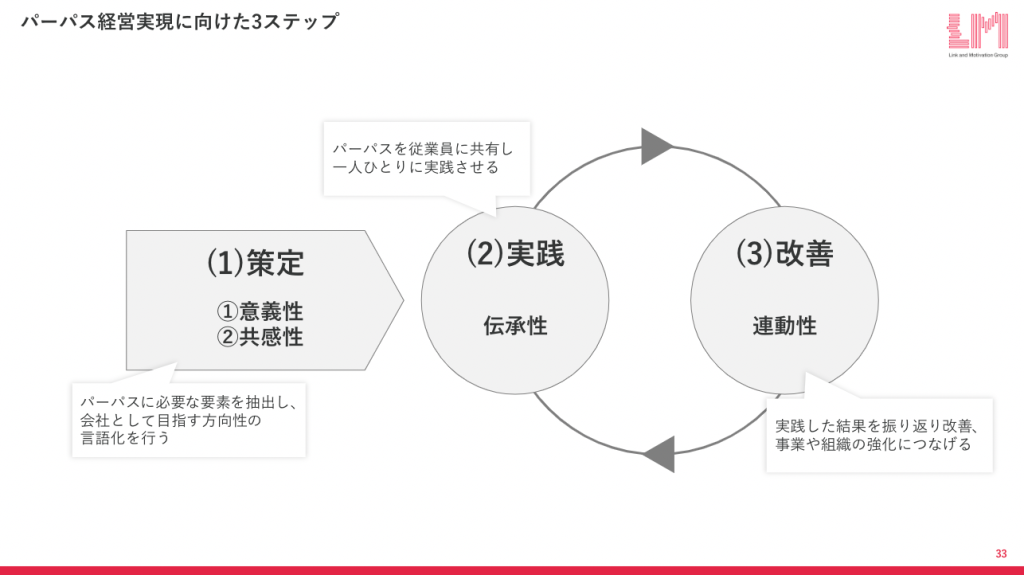

山中氏:パーパスは掲げるだけではなく、社員の共感を募り、それを自社の強みや新たな軸として動かしていかねばなりません。そのためには3つのステップが必要です。

<パーパス経営実現に向けた3ステップ>

1.策定

2.実践

3.改善

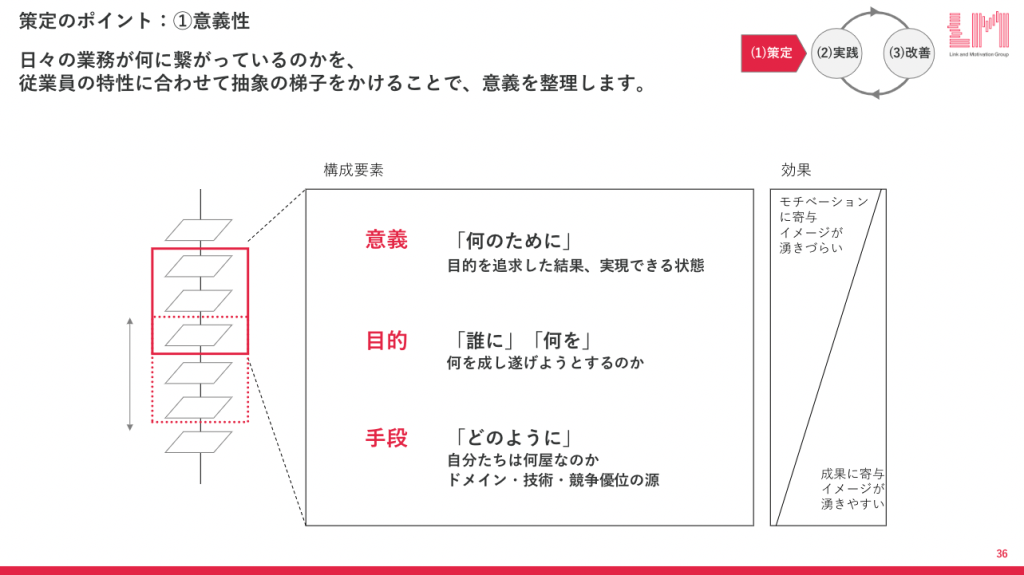

1.策定におけるポイントと落とし穴

山中氏:策定ではパーパスに必要な要素を抽出し、会社として目指す方向性の言語化を行います。

山中氏:ここで落とし穴になりがちなのが、客観的に見て意義−目的−手段がつながるように設計できているかどうかです。

パーパスが手段の話だけで終わってしまい、客観的に見て意義として認識しづらいものだと、社員や他者にパーパスの意図や背景が伝わらず上滑りしてしまいます。意図や背景が伝わり、そのストーリーに共感が生まれるように設計することが大切です。

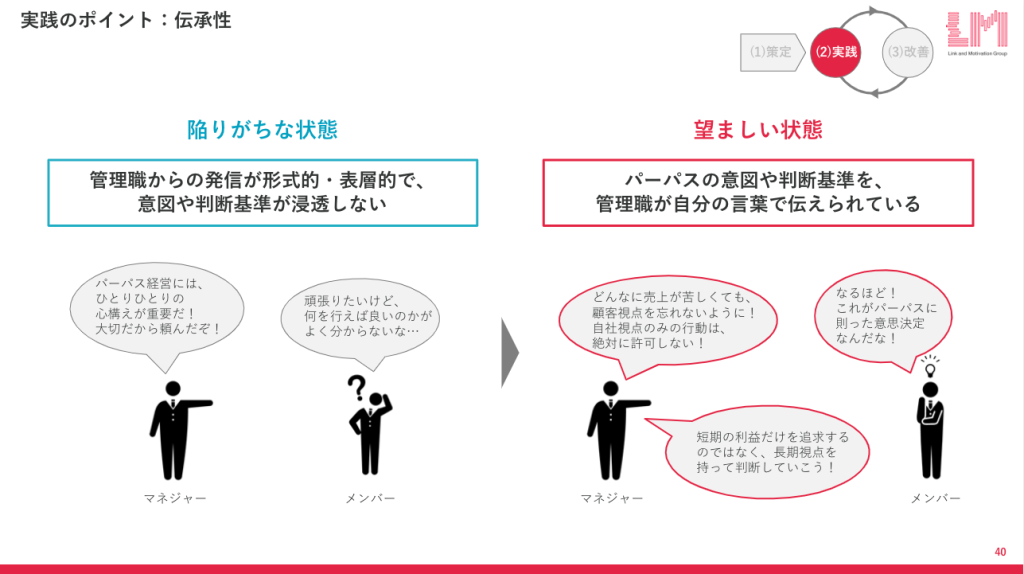

2.実践におけるポイントと落とし穴

山中氏:社員が日々の活動でパーパスに触れ、その必要性を感じるためにはミドルマネージャーの存在が非常に重要になります。

山中氏:企業から発信していても、管理職からの発信が形式的・表層的だと、社内に意図や判断基準が浸透しません。大切なのはパーパスの意図や判断基準を自分の言葉で具体的に伝え、意思決定ができる管理者を育成することです。

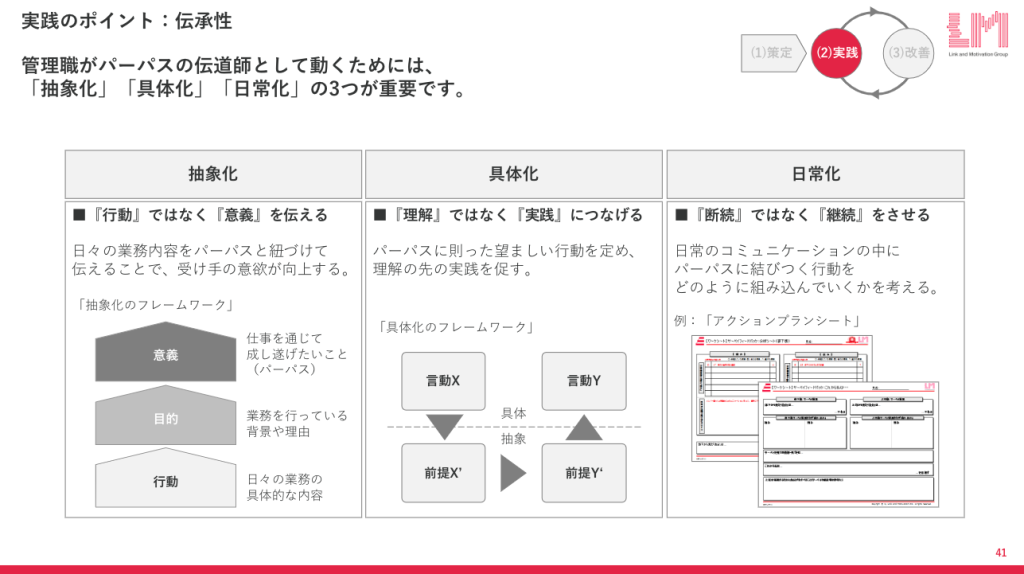

山中氏:管理職がパーパスを社員に伝えていくためには、以下3つが重要です。

1.抽象化

パーパスが日々の業務にどうつながっているのか、なぜ自分たちがこの仕事をしているのかを接続して伝える

2.具体化

理解を促すだけでなく、具体的にどういう行動をすべきかをしっかり伝える

3.日常化

コミュニケーションや行動KPIなど、どんな指標を立てるのかを決める

3.改善におけるポイントと落とし穴

山中氏:良い取り組みも、目に見える定量的な成果に反映されないと、社員はもちろん投資家や労働市場には評価されません。目に見える指標を作りましょう。

おすすめは「従業員エンゲージメント」という観点での指標です。

山中氏:従業員エンゲージメントは、企業と社員の相互理解・相思相愛度合いを指し、社員の共感度合いともいえます。共感度合いが高い組織は、新しい経営の目指す姿やパーパスを積極的に推進していることがわかるので、他者から見てもパーパスを実現しやすい企業であることが明確になります。実際にエンゲージメントを上げていくと、相関的に売上や翌年の営業利益率が上がっていきますので、重要指標の一つとして取り入れていただくと良いと思います。

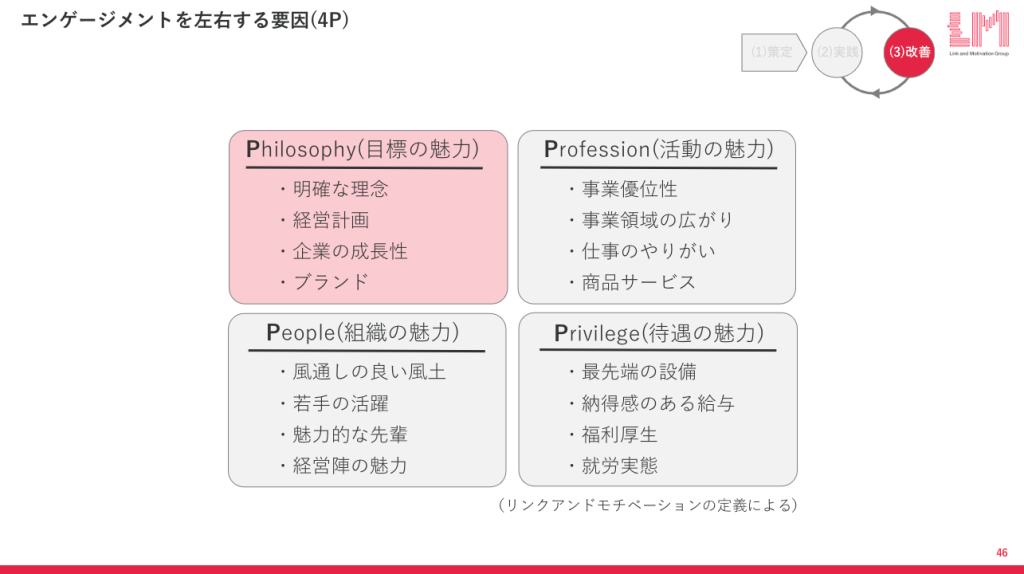

山中氏:従業員が企業の方向性に共感しやすい方向性は4つに分かれます。

・Philosophy(目標の魅力)

・People(組織の魅力)

・Profession(活動の魅力)

・Privilege(待遇の魅力)

この内「Philosophy(目標の魅力)」において、「今掲げているパーパスを従業員が求めているのかどうか」「実現に向けて活動が進んでいると思っているか」は定量的に見ることをおすすめします。

続いて弊社の橋本から、採用面から見たパーパス経営の重要性についてお話させていただきました。

パーパスを重視した採用メリットと優秀な人材採用のためのポイント

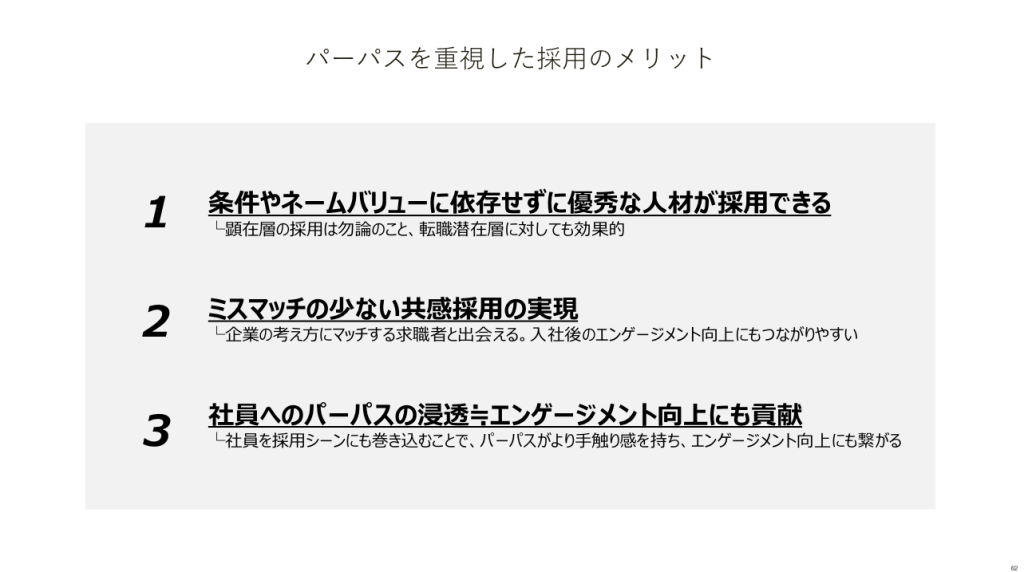

橋本:パーパスを重視した採用メリットには御覧の3つが挙げられます。

1.条件やネームバリューに依存せずに優秀な人材が採用できる

今まで知らなかった企業に対しても「こんなことをしているなら加わりたい」と入社動機が生まれる

2.ミスマッチの少ない共感採用の実現

会社のパーパスと個人の目指している世界とのミスマッチを入社前に確認する

3.社員へのパーパスの浸透≒エンゲージメント向上にも寄与

採用シーンに自社社員を積極的に関わらせ、自分の口でパーパスを語るシーンを作ることで、パーパスを自分ごと化して社内外に発信する動きを高めていく

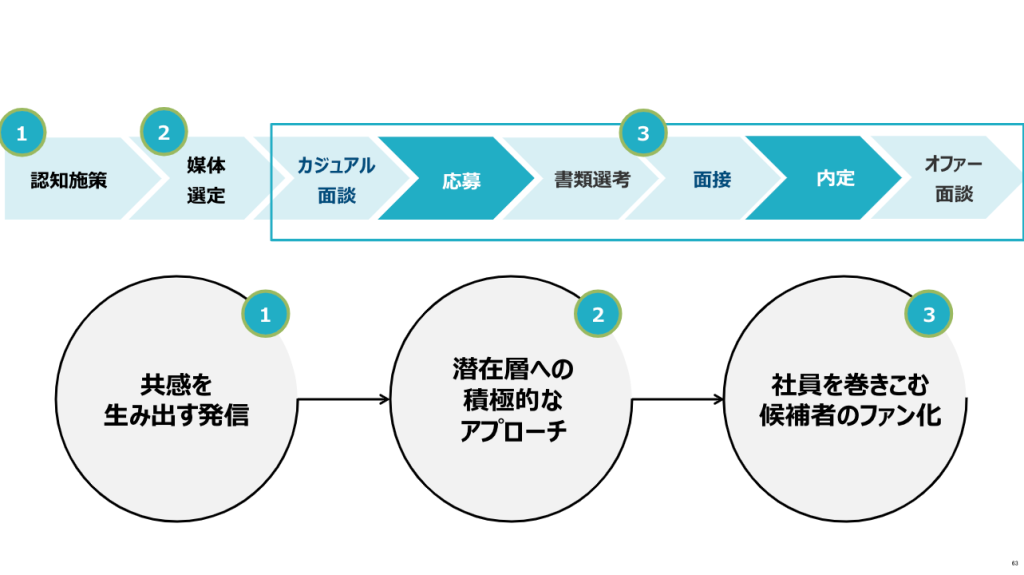

これらを実現するうえで重要なのが、以下3つのポイントです。

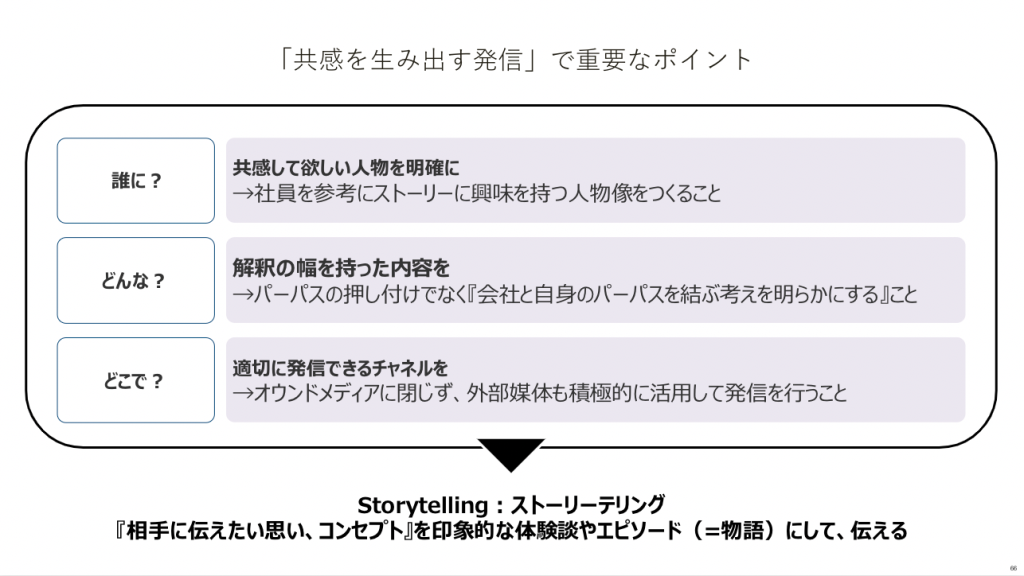

1.共感を生み出す発信

橋本:今は転職活動している人だけでなく、さまざまな関わりの中で関わる人が将来の候補者になります。日頃から共感を生み出す発信を行うことで、未来の採用につなげましょう。発信における重要なポイントは「誰に」「どんなことを」「どこで」発信するかです。

橋本:特に大切にしているのがストーリーテリングです。パーパスを浸透させるためにはオウンドメディアやEightなどのビジネスSNSなどのツールをとおして、文脈として伝えていくことが大切です。

2.潜在層への積極的なアプローチ

橋本:転職活動を積極的に行っていなくても「パーパスに共感できる企業であればチャレンジしたい」と考える人が増えています。こうした方々に声を届けるためには、先程申し上げたような採用ツールとは異なるところからも積極的に直接声を伝えることが大切です。実際に弊社でもエンジニア勉強会やオウンドメディア、リファラル採用などでパーパスを発信しています。

3.社員を巻き込む候補者のファン化

橋本:選考過程の各シーンでは企業と候補者のパーパスのすり合わせが必要です。

候補者には選考前から発信によって興味を持ってもらい、選考中盤では自社社員から直に話を聞くことで自身と企業との共通点を具体化してもらう。終盤でそれに向き合ってもらうことで、候補者の口から語れる状況を作ることが大切です。

また自社社員には自分の口でパーパスを語る機会を作ることで腹落ちさせ、社内への浸透を図ることもできます。

まとめ

今回は組織開発と採用という側面から見たパーパス経営についてお話がありましたが、今後企業が生き残っていくうえで、パーパスを掲げることは避けて通れない社会となっています。時間はかかりますが、長期的な視点で社内外に浸透させていくことが大切だと言えます。今回のノウハウをぜひご活用ください。