登壇者

荒金良行(あらかね・よしゆき)

株式会社POL カスタマーサクセス責任者

マイナビへ営業職として新卒入社。以後10年間一貫して新卒領域のアカウントセールスに従事。日本を代表するリーディングカンパニーの新卒採用業務支援を行うかたわら、「日本の未来と会社の未来を創る」ことをモットーに、サービスを開発、能力開発、顧客向け講演登壇など、社内でパラレルワークを実施。POLが掲げるミッション、ビジョンに強烈に惹かれ2021年5月に入社。6月より現職。

橋本剛(はしもと・ごう)

Sansan株式会社 Eight事業部 Eight Career部

マネージャー

新卒でカルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社に入社し、Tポイント提携営業やデータベースマーケティング事業に従事。2019年にSansan入社。「Eight Career Design」立ち上げ期にセールス面を中心に携わる。現在はEight Career Designのマーケティング責任者を務める。

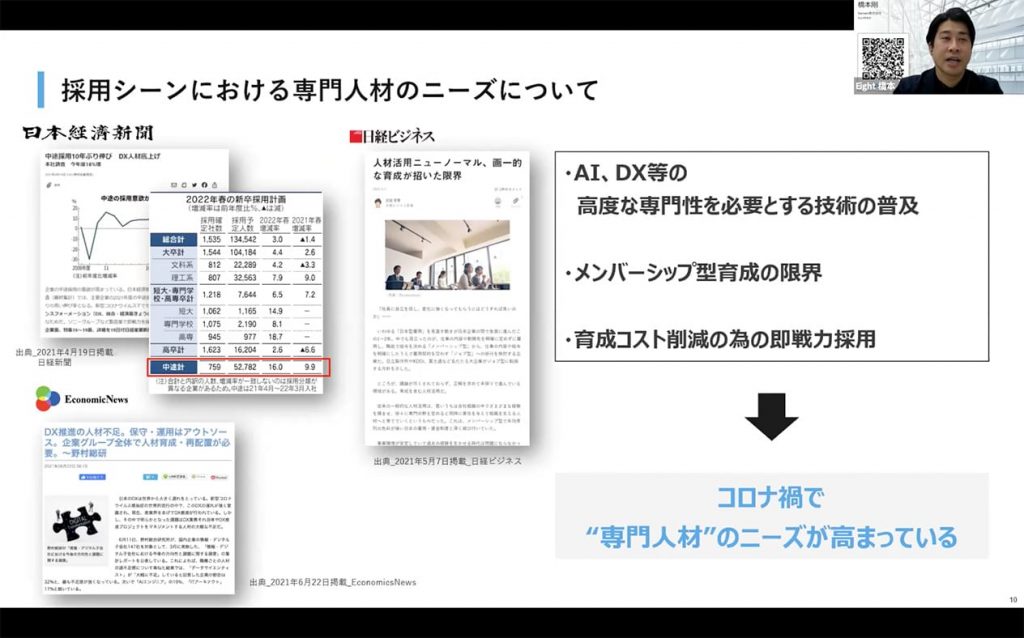

採用シーンにおける専門人材のニーズについて

近年、日本の企業は育成の時間やコストがかかるメンバーシップ型雇用から、職種やポジションなどを重視するジョブ型雇用へと移行する動きが見られます。

特に2020年には、新型コロナウィルスの影響で即戦力がより求められるようになり、大手企業でもジョブ型への移行を進めるなど、こうした雇用の流れが今後の主流となっていくと考えられます。

まずは人材マーケットの新たな動向について、弊社・橋本が説明しました。

新卒・中途に関わらず求められるスキルや専門性の高い人材

橋本:ジョブ型雇用の浸透は、「専門人材」へのニーズが高まっていることの表れといえます。

DXやAIなど、高度な専門性を必要とする技術が普及し、より高いスキルを持つ専門人材を多くの企業が求めるようになりました。

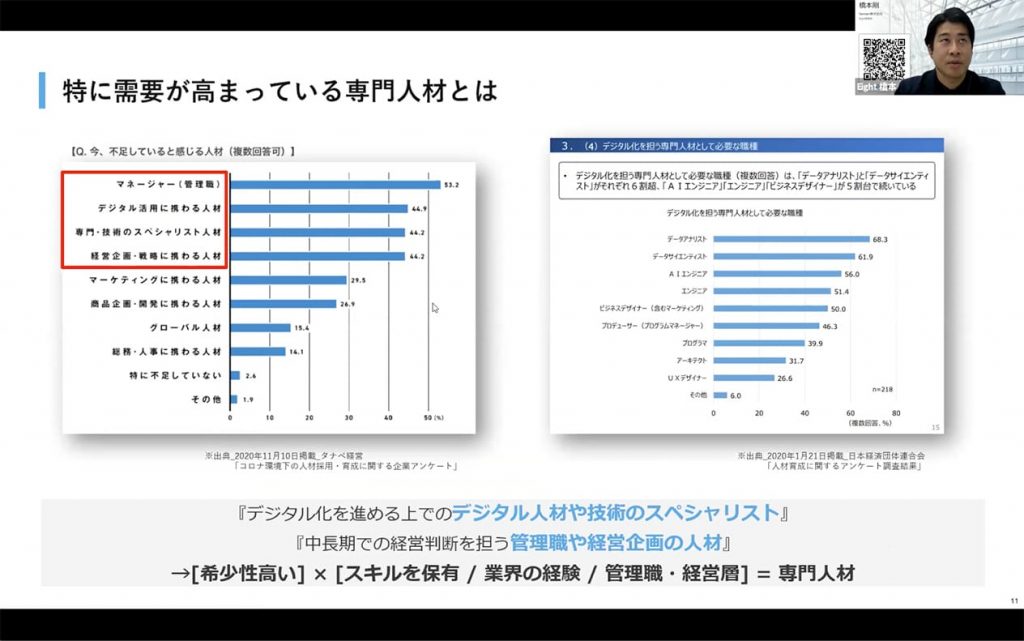

橋本:専門人材は希少性が高く、さらに以下条件のいずれかに当てはまる人材を指します。

・スキルを保有している

・業界の経験が豊富

・管理職や経営層

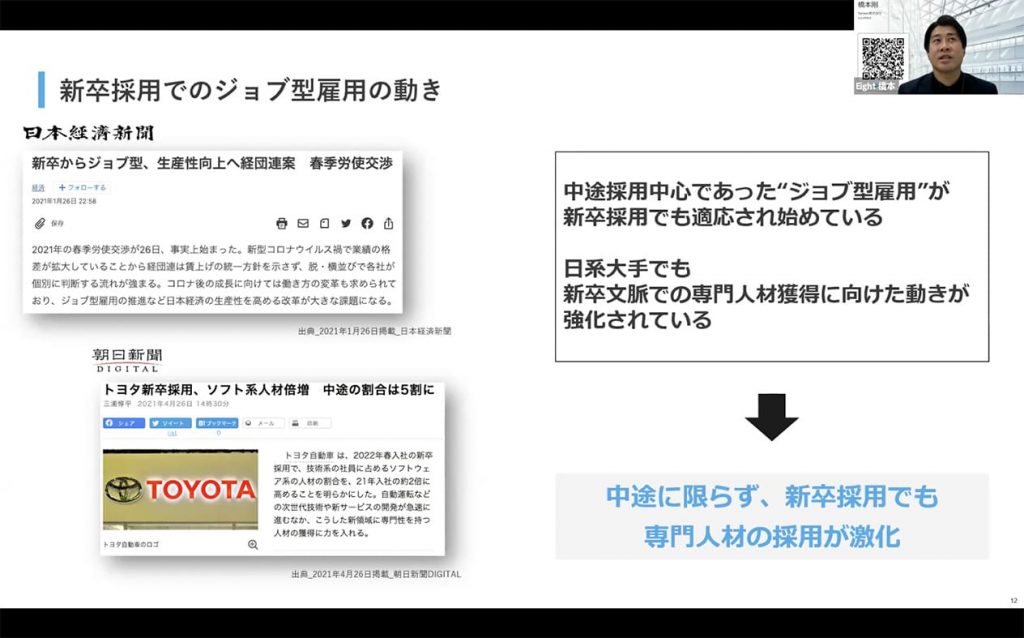

さらに専門人材の採用は、中途市場だけではなく新卒でも増加し、採用マーケットの中心になりつつあります。

減少する労働人口の中で難航を極める専門人材の採用

また人口減少に伴い、専門人材はさらに採用が難しくなることが予想されています。以下は2030年に国内の労働人口が約640万人も不足するというデータです。

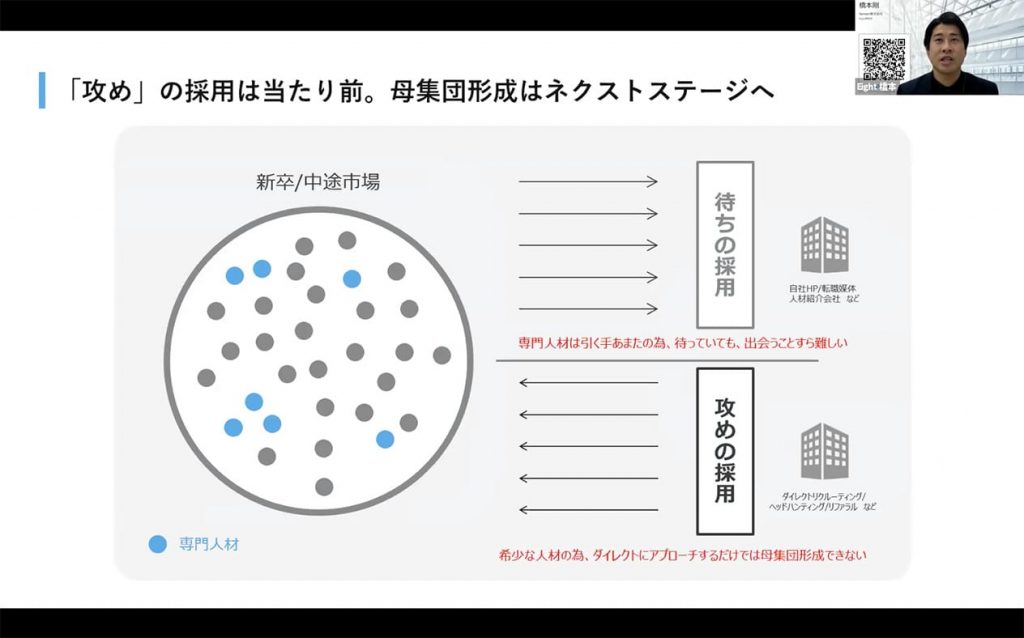

橋本:希少な専門人材は、待っているだけでは出会うことすらも難しくなるでしょう。そこで必要なのが「攻めの採用」です。

おそらく攻めの採用自体は今後、特別なものではなく、当たり前になります。そこで非常に重要な課題となるのが専門人材の母集団形成です。

橋本は、その専門人材の母集団形成が、ネクストステージへ向かっているといいます。

新卒から見る専門人材採用のポイント

ここからは、より専門性の高い人材の母集団形成をどのように実現し、どのように魅力づけをするかという点について、新卒と中途それぞれのフェーズで紹介です。

まずは新卒フェーズでの専門人材の採用を成功へと導く手法について、専門人材採用の中でも様々な専門性を持つ「理系学生採用」の観点から、株式会社POLの荒金氏による解説いただきました。

新卒の採用市場の変化と傾向

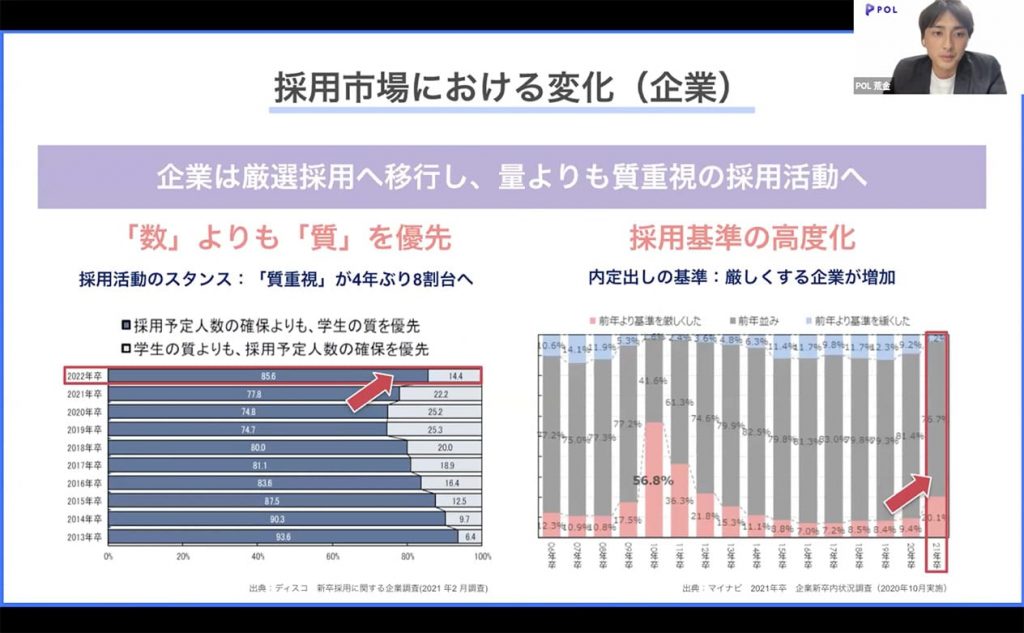

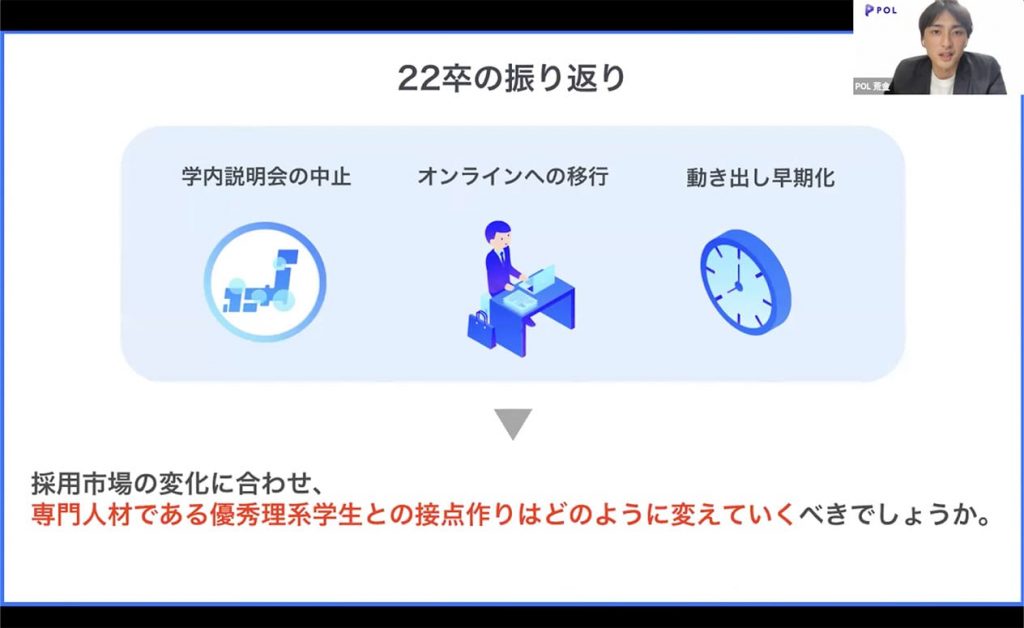

荒金氏:まずは新卒の採用市場を取り巻く環境の変化について確認しましょう。ここ数年の新卒の採用市場を見ていくと、次のような特徴があることが分かります。

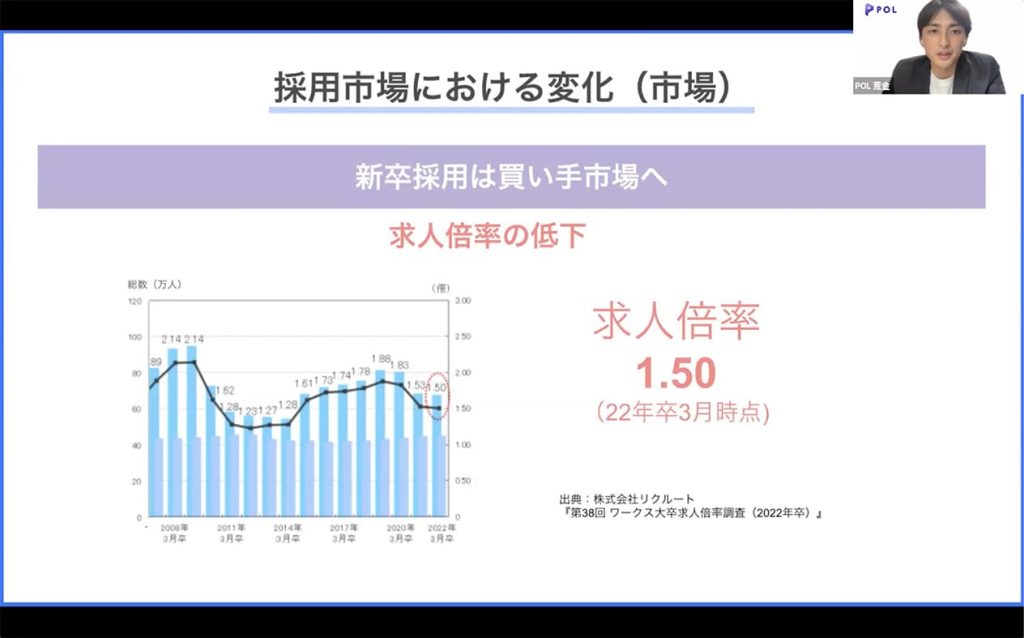

1.求人倍率の低下

2.数より質の高い人材を求める企業の増加

3.新型コロナ感染症の影響でさまざまなことがオンライン化

採用市場では2020年3月卒では1.83倍の求人倍率が2022年3月卒の学生に対して1.50まで低下しています。

また、企業も採用予定の数ではなく学生の「質」を重視し、採用基準を高度化する傾向が見られます。

企業の「質重視」というスタンスが、4年ぶりに8割台になった調査結果です。また内定出しの基準を前年と比べて厳しくしたと答えた企業も増加しています。

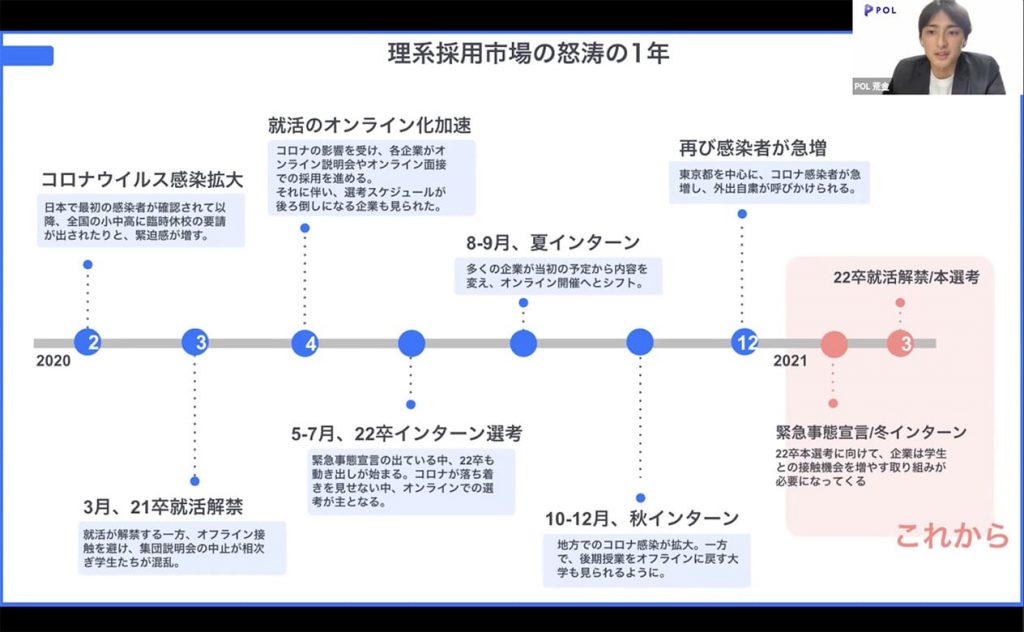

さらに、2020年は2月頃から新型コロナウイルスの感染が拡大し、以後対面ではなくオンラインでの説明会やインターンへの切り替えなど、理系学生の就活スケジュールは大きく影響を受けました。

多くの学生が集まる合同説明会が相次いで中止されたことから始まり、学内説明会やインターンシップまでがオンライン化されたケースが目立ちました。

また就職活動の動き出しが非常に早くなっているのも、新型コロナウイルスの影響による変化のポイント。特に、より専門性の高い理系学生では早期化の傾向が強いです。

このような市場の変化に合わせ、優秀な専門人材である理系学生との接点づくりも変えていくことが、今後の採用現場では大事なミッションです。

新卒における3つの採用課題

続いて新卒に関わらず、専門人材全体の課題から理系学生の採用についての解説です。

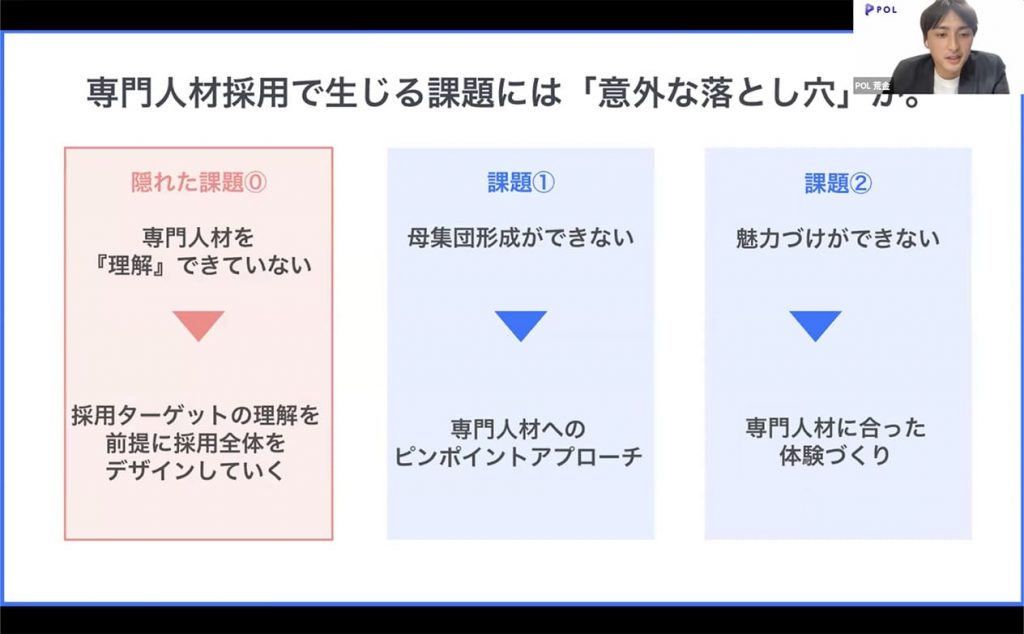

荒金氏:新卒既卒に関わらず、専門人材の採用においては、以下の点が課題として指摘されています。

1.母集団形成ができない

2.魅力づけができない

しかし母集団形成をする前の段階に、見落としがちな課題があります。それが隠れた課題0(ゼロ)である「専門人材の理解」です。

これら3つが、専門人材採用で生じる大きな課題です。

専門人材にしっかりと魅力づけを行うためには、まず採用する側が相手を理解する必要があります。自社が求める専門人材をどれほど理解しているかは、採用における大前提です。

・新卒の専門人材を理解するために把握すべきこと

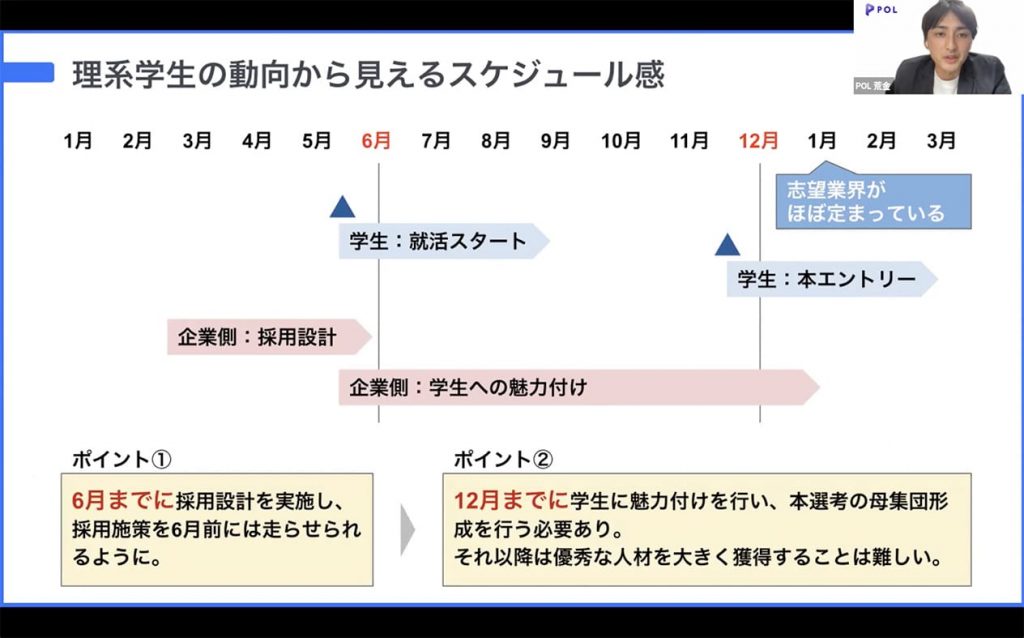

荒金氏は、新卒の理系学生を理解するためには、彼らの独特な採用スケジュールを知ることが重要だといいます。

荒金氏:理系の院生は、年2回の学会発表や博士課程と卒業との選択、その間に研究活動があるため、ベース自体かなり多忙なスケジュールです。そのため説明会やインターンには、なかなか参加できない状況です。

また、一般的には本エントリーの開始は3月ですが、ここ数年、6月前後のインターンシップへの応募を皮切りに就職活動をスタートし、12月前後から本選考に入るような流れに変わってきております。

企業側は12月までに学生に魅力づけを行い、本選考の母集団形成を行う必要があります。そこから逆算して6月までには採用の設計を実施するべきです。

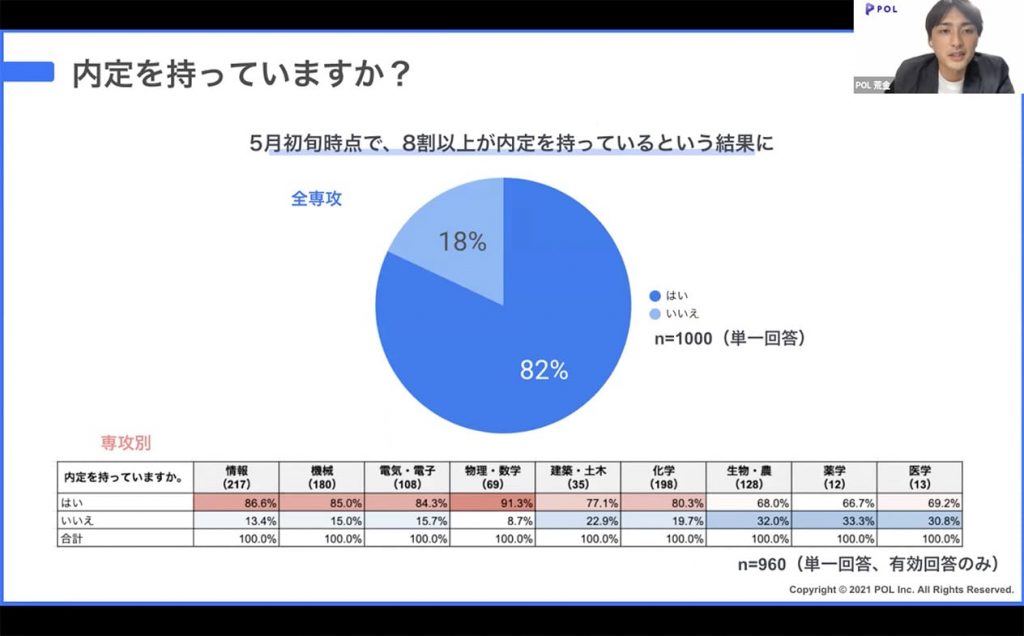

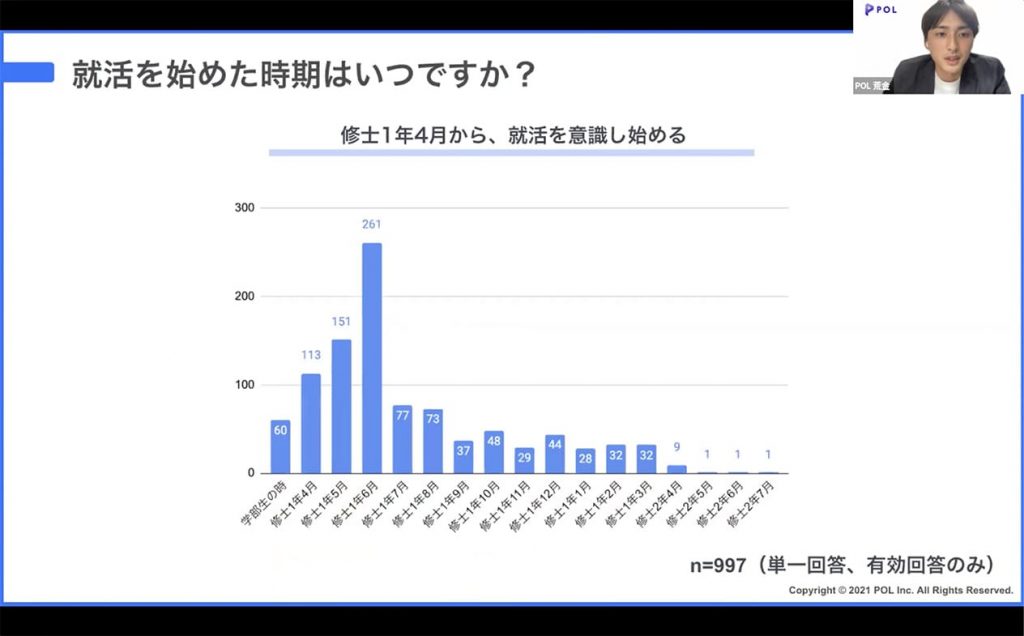

実際に学生1000人に行ったアンケートでは、このような結果が出ています。

・就職活動を始めた時期 ➡ 修士の6月からが最多、4~5月も次いで多い

・内定 ➡ 5月時点で8割(非常に早い)

・業界を絞った時期 ➡ 10月~12月

荒金氏:このアンケートの結果から見ても、新卒、特に理系の院生に対しては、より早くからアプローチをしていかなくてはならないということが分かります。

さらに情報系や機電系は企業からのニーズが非常に高いので、もっともスピードをあげて採用計画を実施していく必要があります。

理系学生の就職活動全体の動向をまとめました。

・5月時点で内定を持っている学生が多い(8割)

・1人あたりのエントリー社数や内定社数は少ない

・情報系や機電系でより顕著に見られる

・修士 1年10月から志望業界、12月から志望企業を絞り始める

・理系採用でも就職活動の早期化が進行している

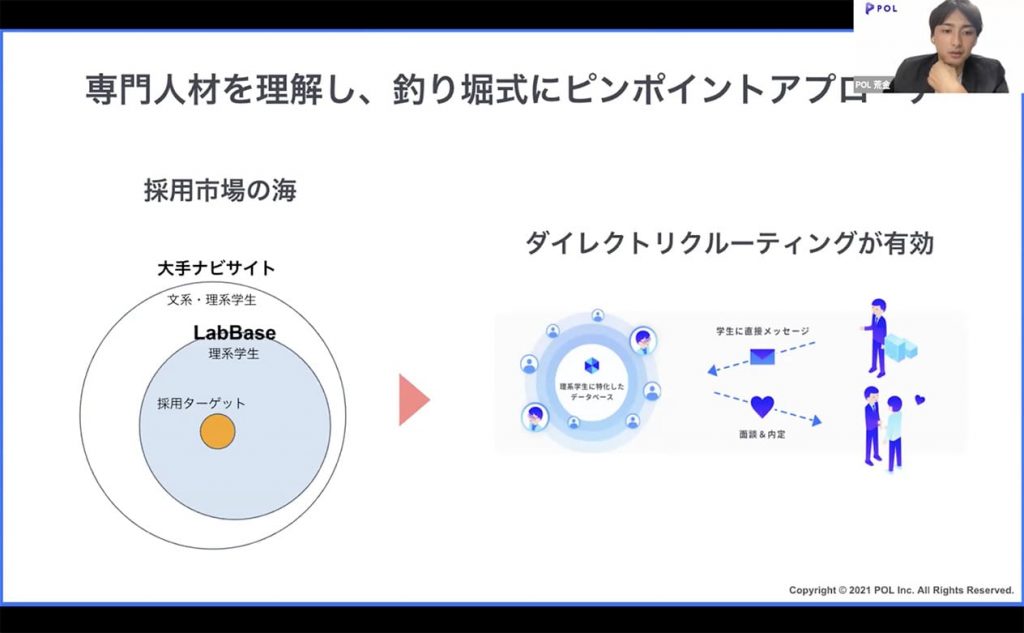

・母集団形成の課題はプッシュ型で解決を

続いて2つ目の課題である「母集団形成」について、荒金氏から新卒採用に置ける2つの手法についてお話がありました。それが「プッシュ型」と「プル型」です。

それぞれの意味とメリット・デメリットはご覧の通りです。

プッシュ型:ピンポイントで候補者にアプローチ

メリット ➡ ・潜在層などへ、ピンポイントでアプローチできる

・より絞り込まれた状態で選考に移ることができる

・優秀層などが候補になるため、現場を巻き込みやすい

デメリット➡ ・ノウハウがないと難しい

・正しく設計しないとあまり採用できない

プル型:ナビサイトやイベントなどで応募を増やす

メリット ➡ ・ターゲットに広くアプローチできる

・大量に応募が来るため母集団形成に安心感がある

・採用単価を抑えられる

デメリット➡ ・希少性の高い人材に直接アプローチできない

荒金氏:専門人材を採用する場合は、明らかにプッシュ型が有効です。また専門人材にピンポイントで採用を行うためには、ダイレクトリクルーティングが今後は唯一無二の方法になっていくと、私は考えています。

・理系学生への魅力づけは「有効な体験」が重要に

続いて専門人材を採用する上での3つ目の課題である魅力づけについて、理系学生に対してどのような施策を取るのが良いのか、解説していただきました。

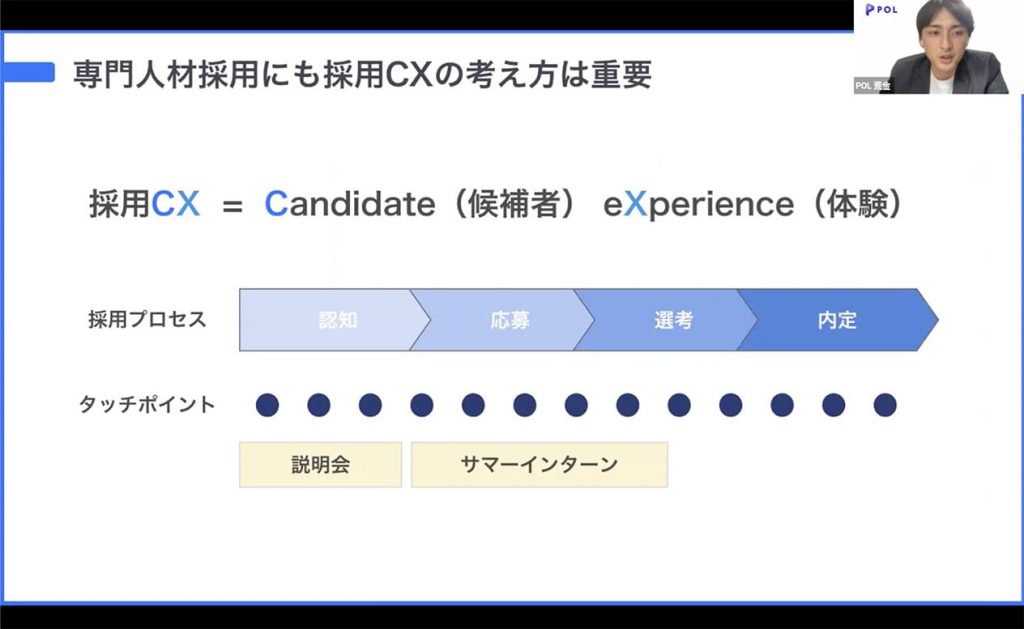

荒金氏:理系学生に魅力づけを行う際には、まず相手を理解することが大前提です。理系学生の採用プロセスには大きく4つのポイントがあります。

1.認知

2.応募

3.選考

4.内定

荒金氏:それぞれのタッチポイントで大切な手段は、候補者にとって有効な「体験」を提供することです。

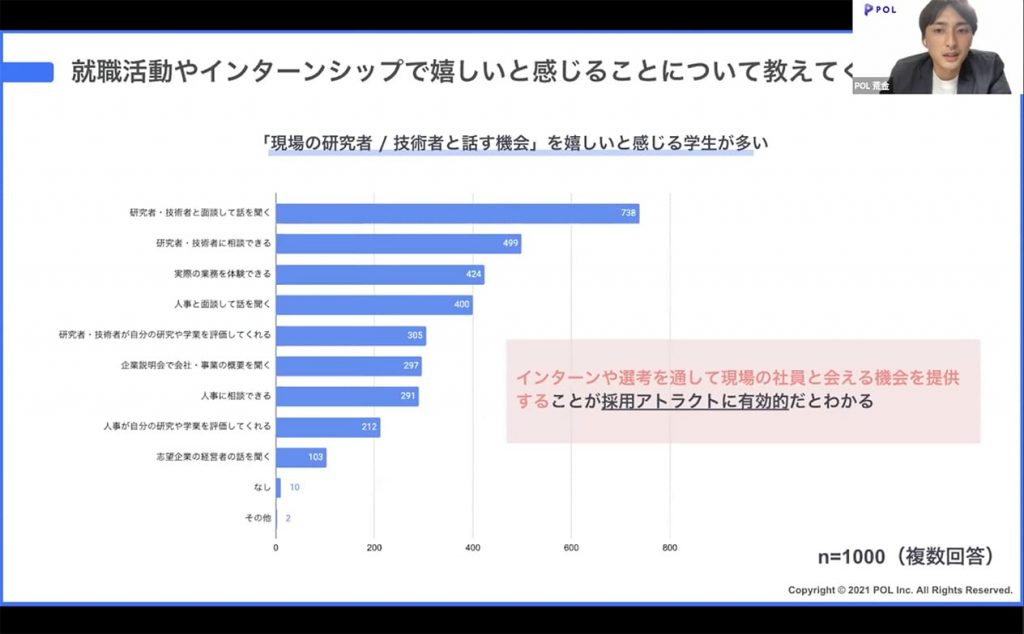

では「有効な体験」とは何なのか、その答えは、学生1000人アンケートにあります。

アンケート:就職活動やインターンシップで嬉しいと感じることについて教えてださい

1.研究者・技術者と面談して話を聞く 736人

2.研究者・技術者に相談できる 459人

3.実際の業務を体験できる 424人

4.人事を面談して話を聞く 400人

5.研究者・技術者が自分の研究や学業を評価してくれる 305人

理系文系を問わず、一般的に学生は人事と話すことにプライオリティを感じる学生が多い傾向があります。理系学生は特に、研究者や技術者と面談したり、実際に業務を体験したりすることに喜びを感じる傾向が強いといえます。

理系学生におけるペルソナ理解の方法

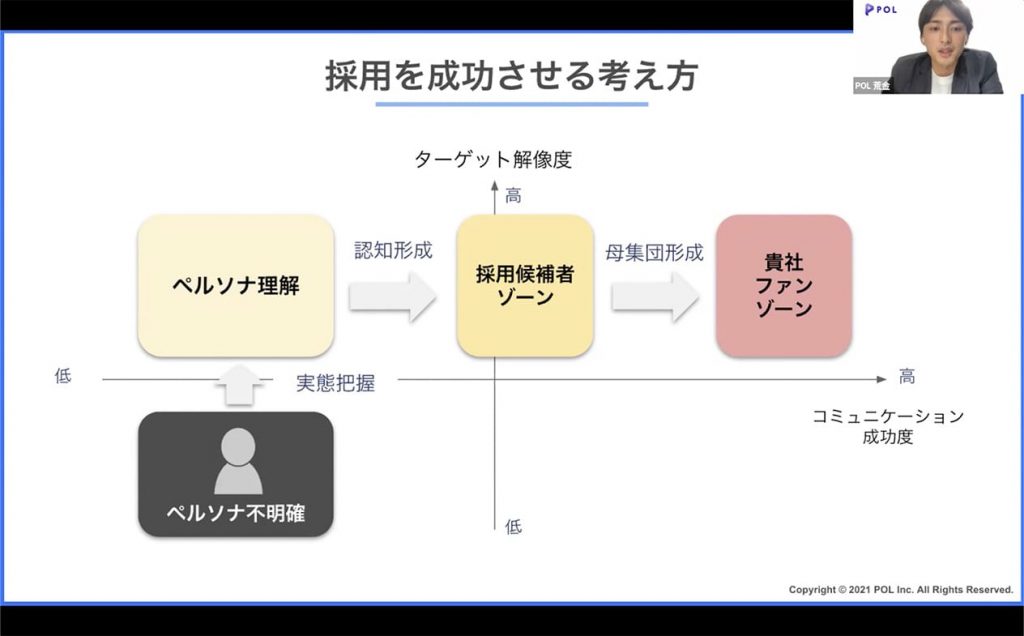

ここで荒金氏は、新卒に関わらず、専門人材の採用を成功させるために重要な、ターゲットの解像度を高めて、より詳細なペルソナ理解を行う方法について解説しました。

荒金氏:理系院生や機電系などの括りをさらに掘り下げて、必要な現場社員を巻き込みながら、候補者の解像度を高くしていくことが、採用を成功に導く方法の一つです。

多くの企業がペルソナが不明確な状態なので、しっかりとチェックしていただきたいと思います。

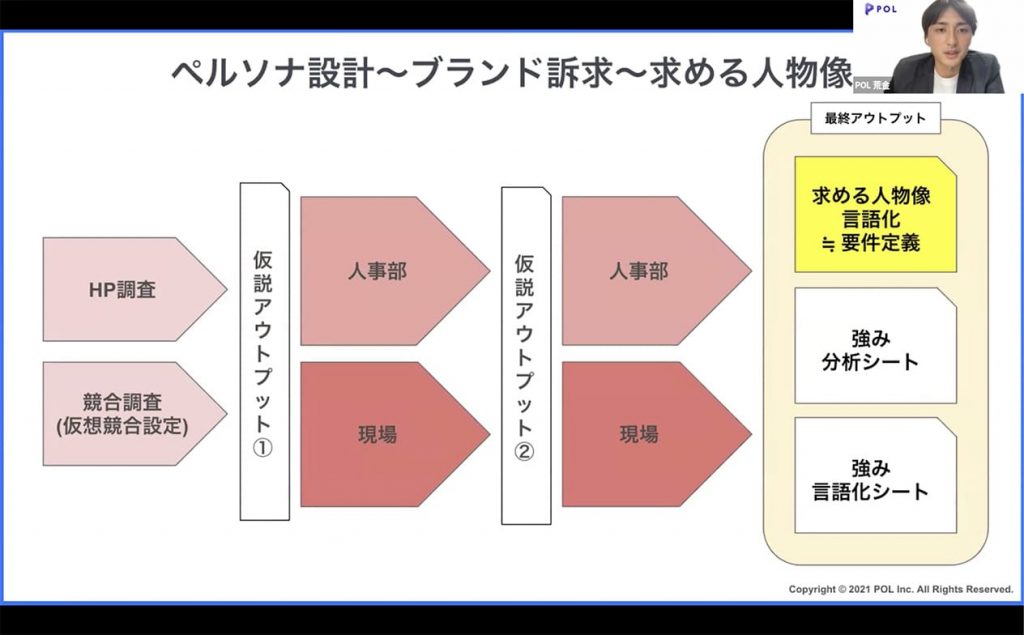

ペルソナ理解のためには以下ようなフローを行います。

まずは競合調査やイメージ調査などを行った上で仮説を立て、人事と現場で仮説検証やディスカッションを行います。これを二段階ぐらい踏んだところで、人事と現場が、それぞれ求める人材を言語化した状態まで作り上げ、会社としてすり合わせていきます。

またこのとき、自社の強みについても言語化しておくと、候補者と有効なコミュニケーションを図ることができます。

<ペルソナ理解の例>

・ターゲットイメージ

1.どういう学校か

2.どういう資格やスキルを持っているか

・キャラクター

1.どのような人物キャラクターか

2.どのようなことをしたいのか、実現したいことや興味がある業界

3.意思決定のポイント

・モチベーション要因

1.モチベーション要因はなにか

ここまで突き詰めてターゲットの解像度をあげていくと、企業にとっても学生にとってもスムーズな採用の進め方ができるようになります。

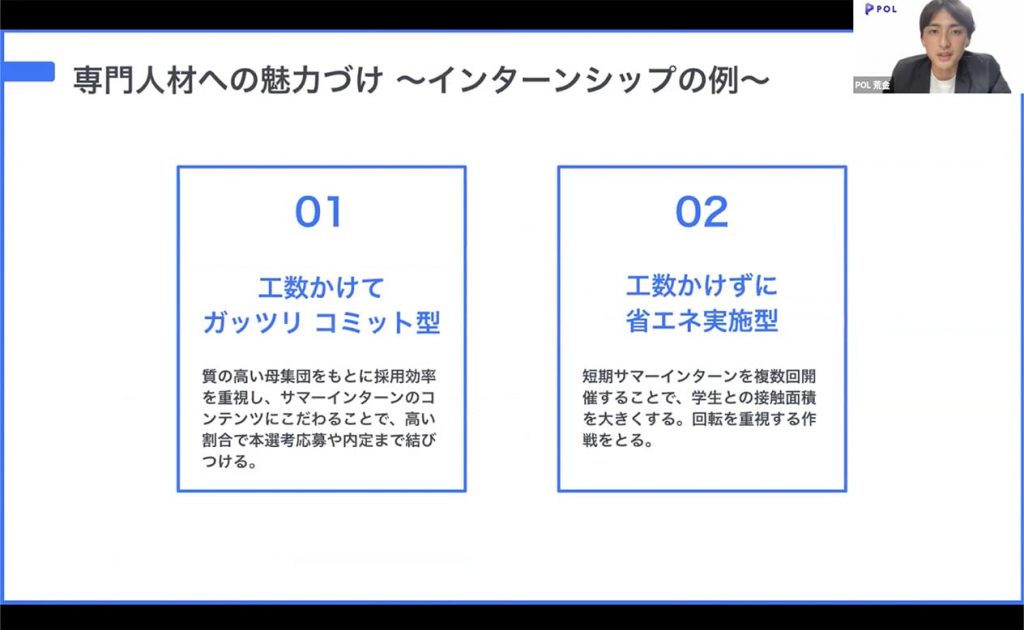

・インターンシップにおける専門人材の魅力づけ

インターンシップには2種類あります。

1.工数をかけてガッツリコミット型(解像度が高くなっている場合におすすめ)

2.工数をかけずに省エネ実施型(解像度が上がっていない場合におすすめ)

ターゲットの解像度が高い場合には、例えば5日間でしっかりと現場業務を体験するなど、1のコミット型が実現できます。

ターゲットの解像度を高くすることも専門人材の採用には必要ですから、工数をかけてコミットする手法が向いています。

新卒フェーズでの専門人材の採用は、おもに理系学生が候補者です。

その上で、就職活動への動き出しが早まっている理系学生のスケジュール感を捉えて、企業側も採用計画を実施していく必要があります。

また、候補者の要件定義をしっかりと行い、その解像度を高くすることで、効果的な魅力づけが可能となり、採用を成功に導くことができます。

中途採用における専門人材の転職トレンドを踏まえた採用方法とは

続いて弊社の橋本から、中途での専門人材の採用方法について解説します。

橋本:候補者をより細かく見て解像度を上げ、具体的にどのようにアプローチしていくかという点は、新卒でも中途でも同じテーマに感じました。

中途採用市場について

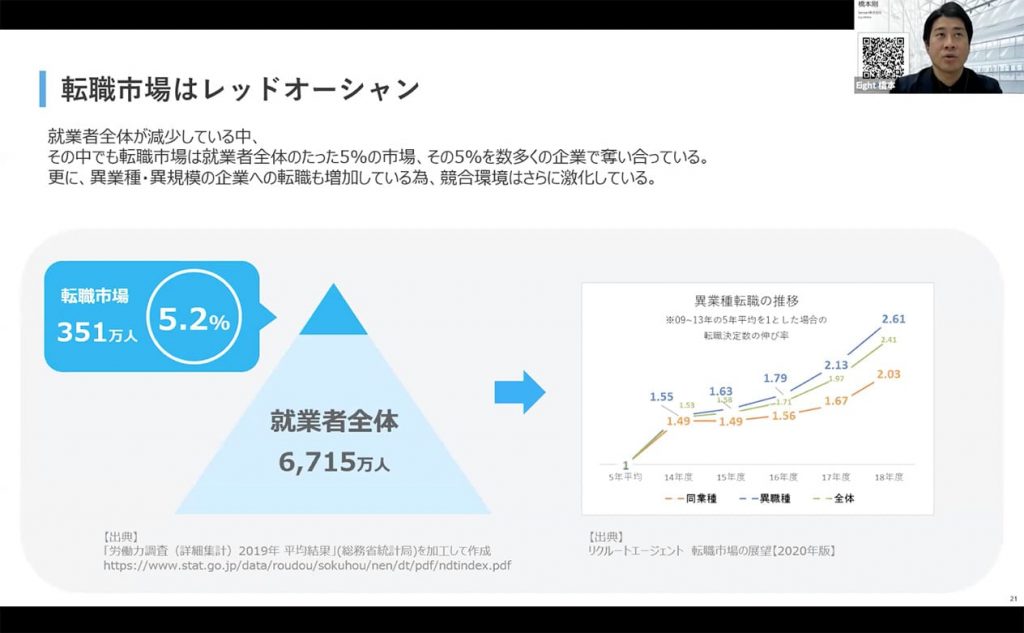

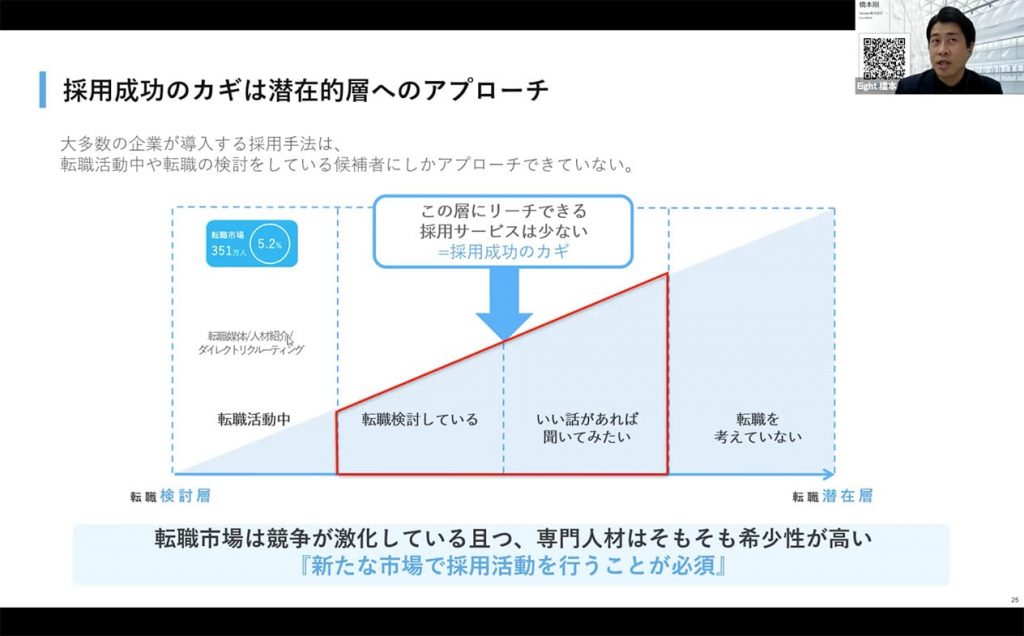

橋本:現在、日本国内の労働人口は約6700万人です。そのうち、1年間で転職する人はたったの5%と言われ、少ない人材を競合企業で奪い合っているのが現状です。

さらに近年は専門スキルを持っている人材の、異業種への転職が増加しています。

つまり5%という狭小な市場で、さらにレッドオーシャン化が加速することになります。

中途採用ならではの専門人材の採用におけるるポイント

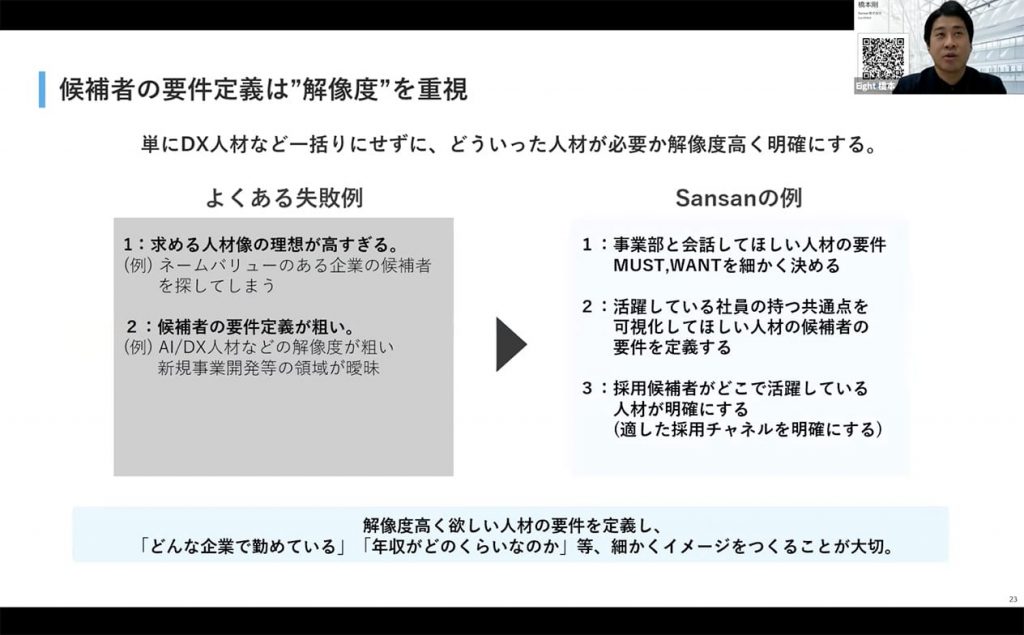

橋本:荒金氏の新卒採用のフェーズでもありましたが、中途採用でも候補者の解像度という点は非常に重要です。

採用する事業部と会話をして、より解像度を上げ、詳細な案件定義をしてから候補者へアプローチすると効果的です。

例えば「DX」というだけでは定義設定が粗く、エンジニアかデータサイエンティストかなど詳細な点まで設定できると良いですね。

また「自社の中ではこの人に近い」などペルソナを可視化していくと、実際にどこで働き、年収はどれくらいで、どのポジションかなどを細かくイメージすることができ、最適なアプローチを行うことができます。

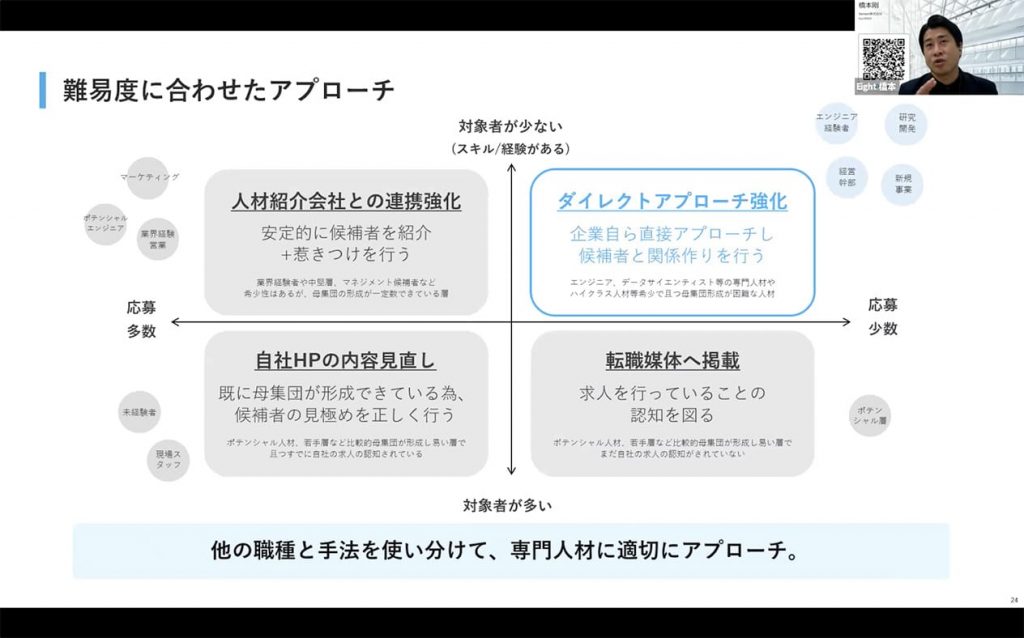

中途採用における専門人材へのアプローチについて

下の図は縦軸が対象者の数、横軸を応募数という観点で区切った場合の、アプローチのチャネルについての解説です。

橋本:世の中に数が少なくて、応募がなかなか来ないという専門人材には、ダイレクトでアプローチしていきましょう。

エンジニアや経営幹部候補などの専門人材は積極的にアプローチをする必要があります。候補者の解像度を高めつつ、応募の数も照らし合わせながら適切にアプローチ手法を選択していくことが理想です。

さらにカギになるのは転職潜在層です。

転職市場は競争が激化している上に、専門人材はそもそも希少性が高いため、新たな市場で採用活動を行うことが必須です。

転職活動はしていないが検討中、もしくはいい話があれば聞いてみたいという層に対してのアプローチが鍵です。

・アプローチ後の惹きつけでさらに成功率を上げる方法

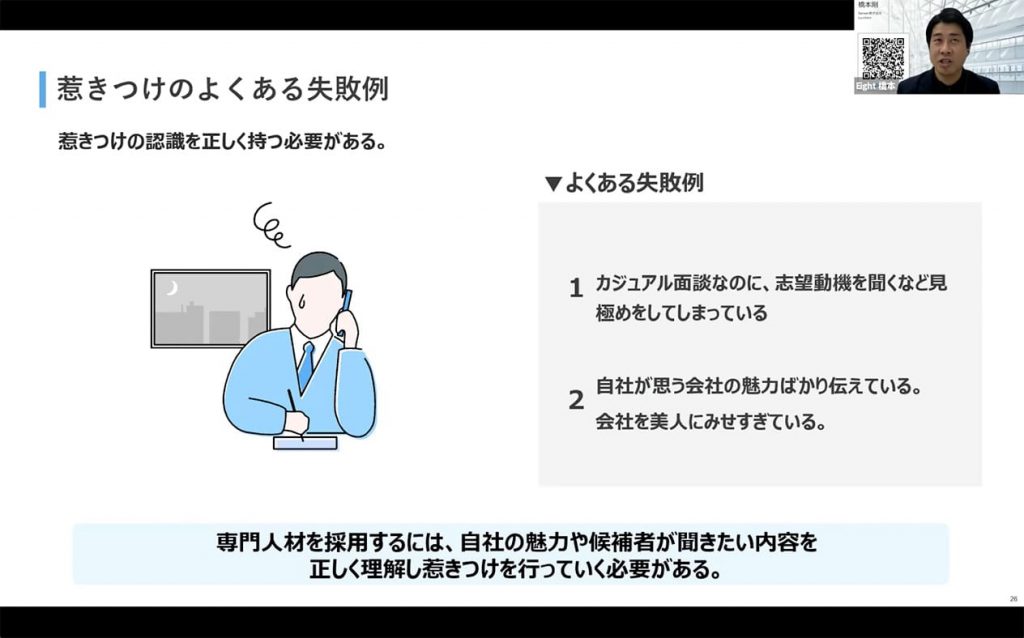

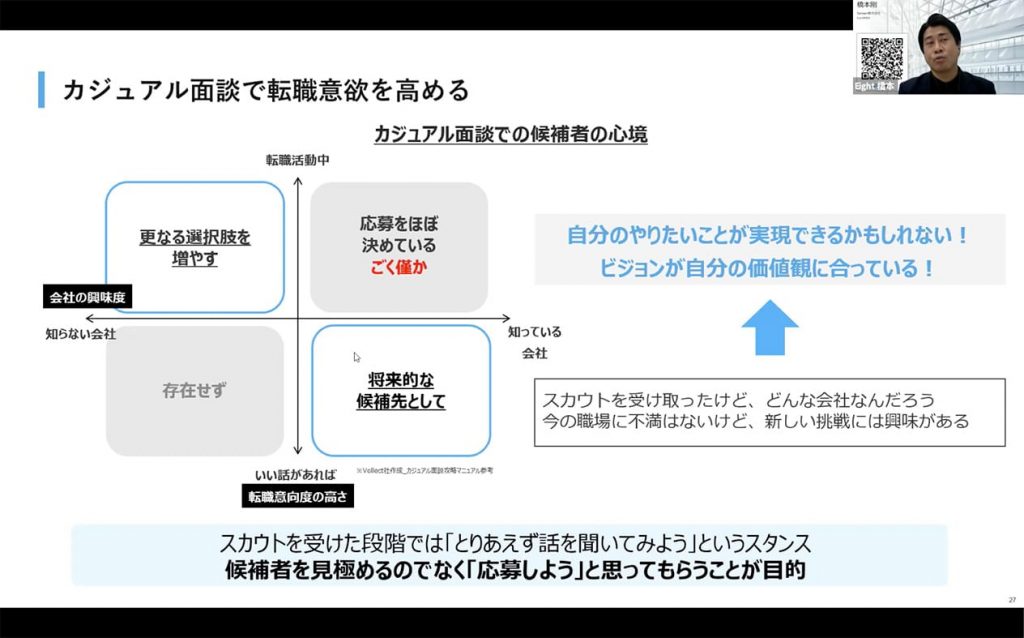

アプローチ後の候補者は、自社についての知識がまだ少ない状態だということを、しっかりと認識してカジュアル面談を設置します。

橋本:この状態の候補者に対して「志望動機は?」などの見極めをいきなり行ってしまう行為は、選考の意向度を上げる妨げになるので注意しましょう。

ここで必要になるのがカジュアル面談です。

カジュアル面談で転職意欲を高める

橋本:カジュアル面談で重要なポイントは候補者に自社のことを知ってもらい、転職意欲を高めて「応募しよう」と思ってもらうことです。

ダイレクトリクルーティングでアプローチをして、カジュアル面談で転職意向度を高めてもらうという流れが、専門人材の採用には適していると思います。

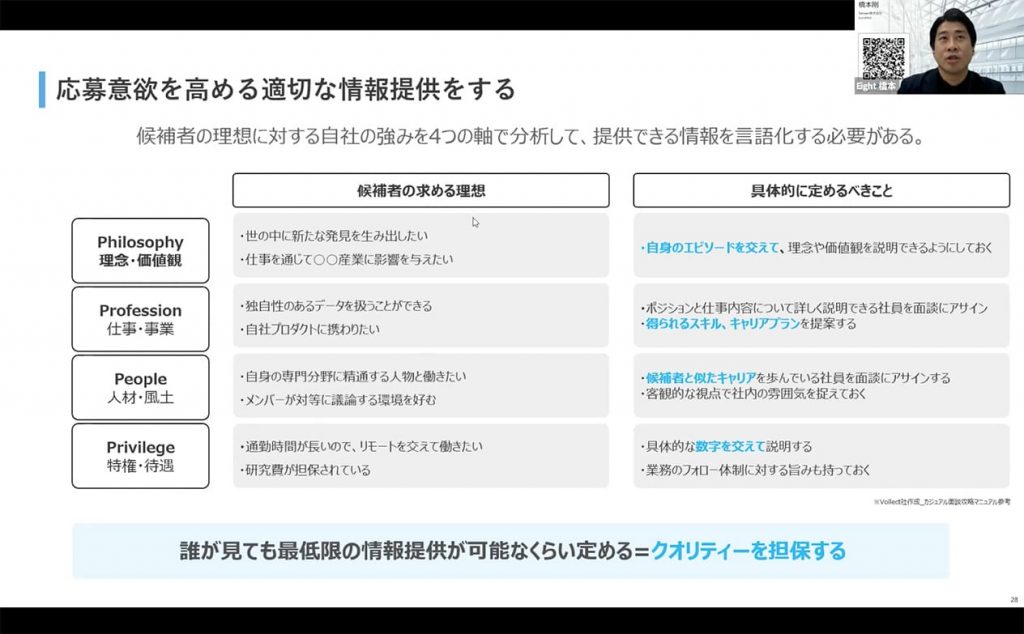

・カジュアル面談のポイント「採用の4P」

Philosophy(理念):組織のビジョン・目的に対する魅力

Profession(仕事・事業):組織の活動に対する魅力

People(人材・風土):メンバーと接することで得られる魅力

Privilege(特権・待遇):組織に属する事で得られる処遇や特権

橋本:この4つのPを可視化してしっかりと魅力づけができれば、候補者の応募意欲が高まります。

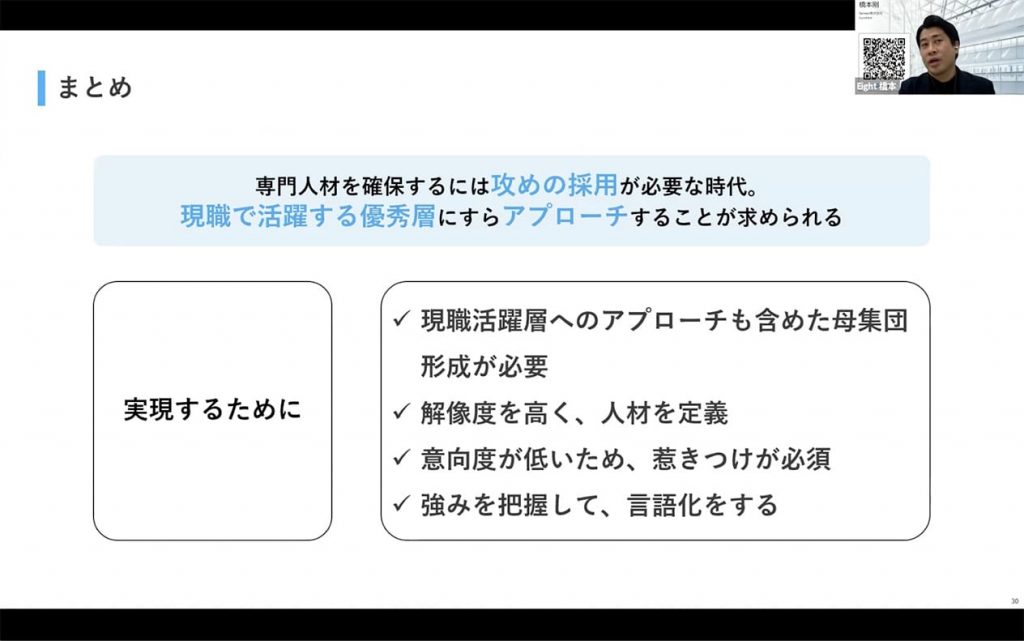

中途市場での専門人材確保には攻めの採用が必須

橋本:中途の専門人材の採用を実現するポイントは以下のとおりです。

・現職で活躍する層へのアプローチも含めた母集団形成が必要

・解像度を高く、人材を定義

・意向度が低いため、惹きつけが必須

・強みを把握して、言語化する

専門人材はそもそも人数が少ない上に、年間転職率5%の転職市場に現れる人数はさらに少なくなります。それだけ希少性の高い人材を採用するためには、企業側のしっかりとした採用設計ができているかどうかが重要なポイントです。

求める人材に合わせた採用設計ができているか、この機会に検討をして、今後の採用に活かしていただけたらと思います。

まとめ

希少な専門人材を採用するためには、新卒フェーズでは特に理系学生特有のスケジュールやペルソナに対する理解を高めることが大切です。中途採用フェーズでは、現役で活躍する潜在層にまでアプローチをして母集団形成をすることなどが重要なポイントです。

また、新卒、中途のいずれもも、現場を巻き込みながら候補者の解像度を高めること、そして自社の強みを言語化して候補者へ正しく伝えることは、候補者の応募の意向度を高めることにつながります。

貴重な存在である専門人材の採用を成功に導くために、今回のセミナーを踏まえて、自社内でさらに採用手法をブラッシュアップしていただければと思います。