今回、優秀な転職潜在層の採用に向けた、社内・社外に対してできるリファラル採用とダイレクトリクルーティング戦略について、株式会社MyReferの国 大輔氏と弊社の橋本が講演を開催。これからの採用についてそれぞれお話いただきました。その内容をご紹介します。

登壇者

国 大輔(くに・だいすけ)

株式会社MyRefer マーケティング&セールス部

関東セールスグループ チーフ

2014年、ソニーマーケティング株式会社に入社。ソニーストアにて、プロカメラマンとの合同イベントや人材育成などの企画をメインに従事した後、マネージャーへ。2019年、株式会社MyReferに入社し、現在はマーケティング&セールス部門関東セールスグループのチーフとして、大手企業様を中心に新卒採用~中途採用まで幅広く支援をしている。

橋本剛(はしもと・ごう)

Sansan株式会社 Eight事業部 Eight Career部

マネージャー

新卒でカルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社に入社し、Tポイント提携営業やデータベースマーケティング事業に従事。2019年にSansan入社。「Eight Career Design」立ち上げ期にセールス面を中心に携わる。現在はEight Career Designのマーケティング責任者を務める。

転職潜在層採用のメリットとアプローチ手法

転職潜在層へのアプローチ方法

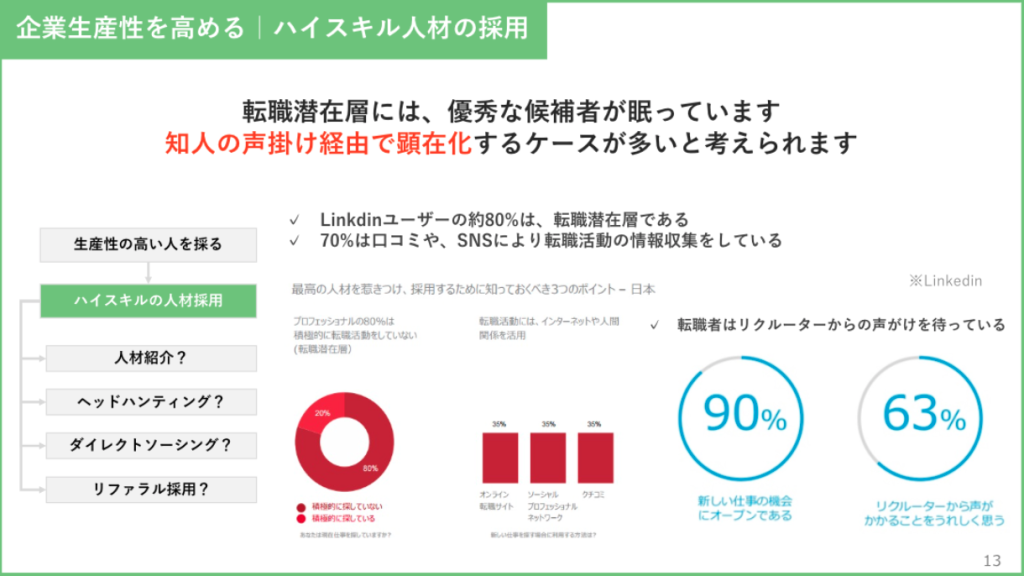

国氏:現職で活躍されている優秀な転職潜在層の方は、積極的に転職活動を行わないですよね。自分から活発に情報収集をするわけではないので、友人や知人から声掛けがあったタイミングなどで、転職を検討する意識が出てくることが多いのです。

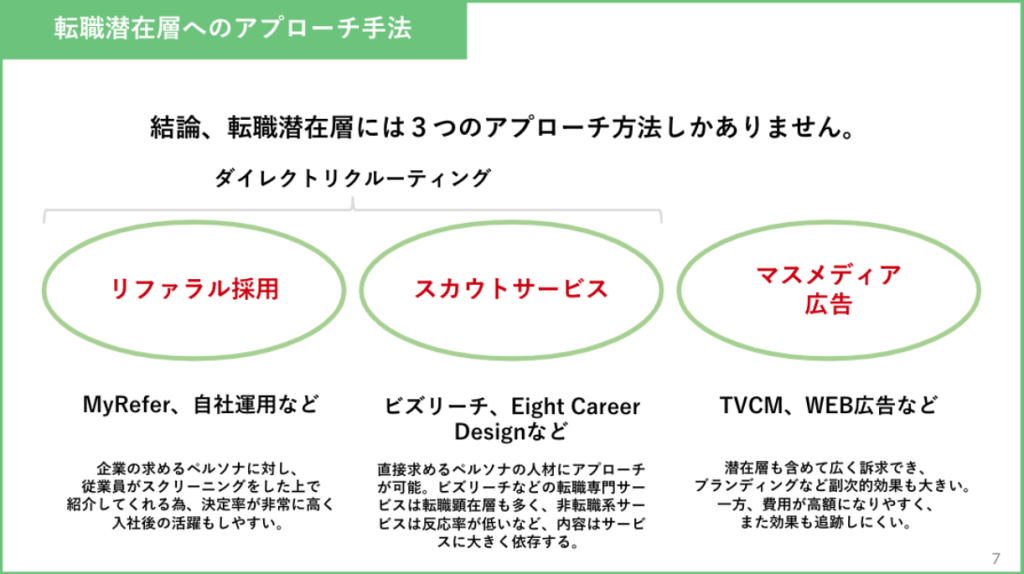

国氏:そんな転職潜在層に向けてできるアプローチ方法は基本的に3つしかありません。

1 リファラル採用(企業の求める人材を社員が紹介してくれる手法)

2 スカウトサービス(求めている人材に企業が直接アプローチを行える手法)

3 マスメディア広告(潜在層も含めて広く訴求でき、ブランディング効果も大きい手法)

今回は、リファラル採用とスカウトサービスの具体的な活用のステップに絞って話を進めていきます。

リファラル採用の始め方

国氏:今回のテーマの一つ、リファラル採用についてはこのまま私からお話いたします。

そもそもリファラル採用とは

国氏:社員を採用の当事者として巻き込み、全員が人事部のように動いて採用する手法のことです。社内外の信頼できる人脈を介した採用活動を「リファラルリクルーティング」と呼んでいます。さまざまな角度からアプローチでき、採用課題が解決できることが特徴です。

国氏:弊社が設立した2015年の段階だと、リファラル採用を制度化して取り組んでいる企業様の割合は非常に少なく10%程度でした。それが、2020年の段階においては約63%まで引き上がるなど、国内でもニーズが高まってきています。

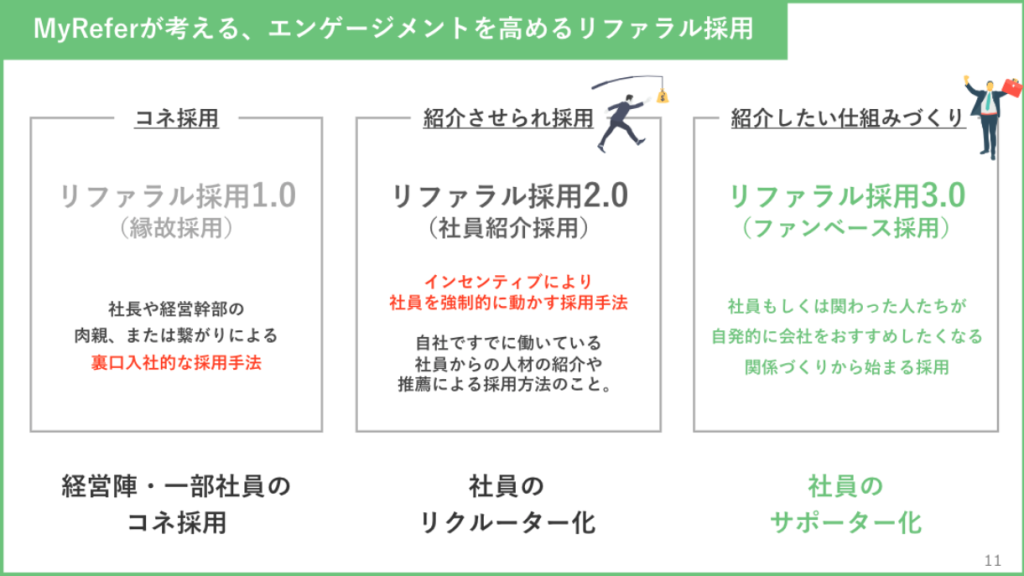

国氏:とはいえ、リファラル採用のような取り組みは、突然出てきたものではありません。昔から社員紹介採用として取り組まれている企業様もいらっしゃると思います。

一方でこれからのリファラル採用は、自発的に自社をおすすめしたいと思えるような環境づくりや、その延長線上に母集団形成※ができていくような、紹介したい仕組みづくりにテーマを絞って取り組むことが大切だと弊社では考えています。

※母集団形成:自社に興味関心を持っている人材を集めること

リファラル採用のメリット

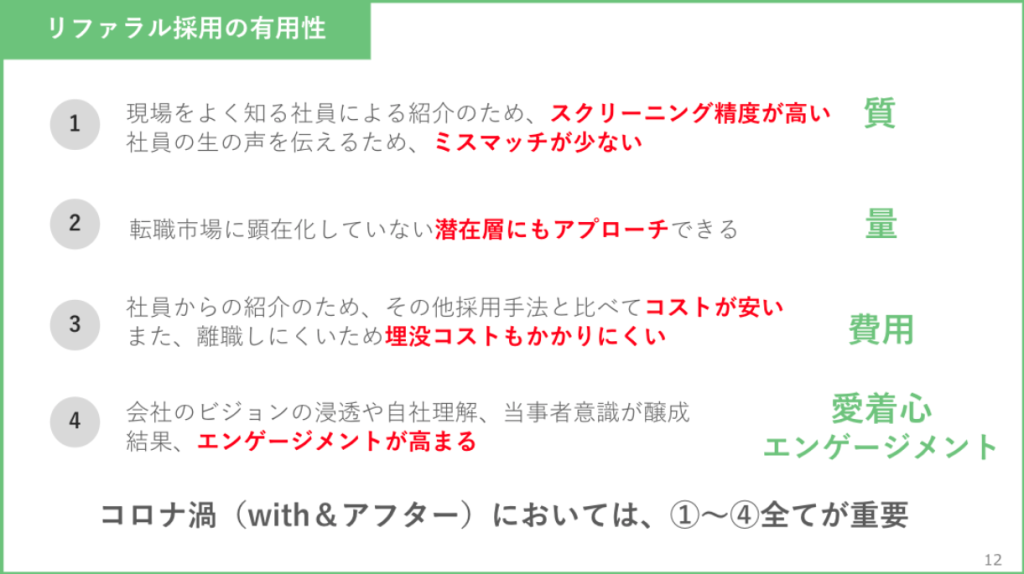

国氏:そうした考え方の元、弊社ではリファラル採用には4つのメリットがあると話しています。

1:質

現場をよく知る社員からの紹介のため、スクリーニング精度が高く、社員の生の声を伝えるため、ミスマッチが限りなく少なくなる

2:量

社員が口コミで紹介をしていく手法になるため、転職市場に顕在化していない、潜在層にもアプローチができる

3:費用

自社で採用できるため、その他の採用手法と比べてコストが安く、離職しにくいため埋没コストもかかりにくい

4:愛着心・エンゲージメント

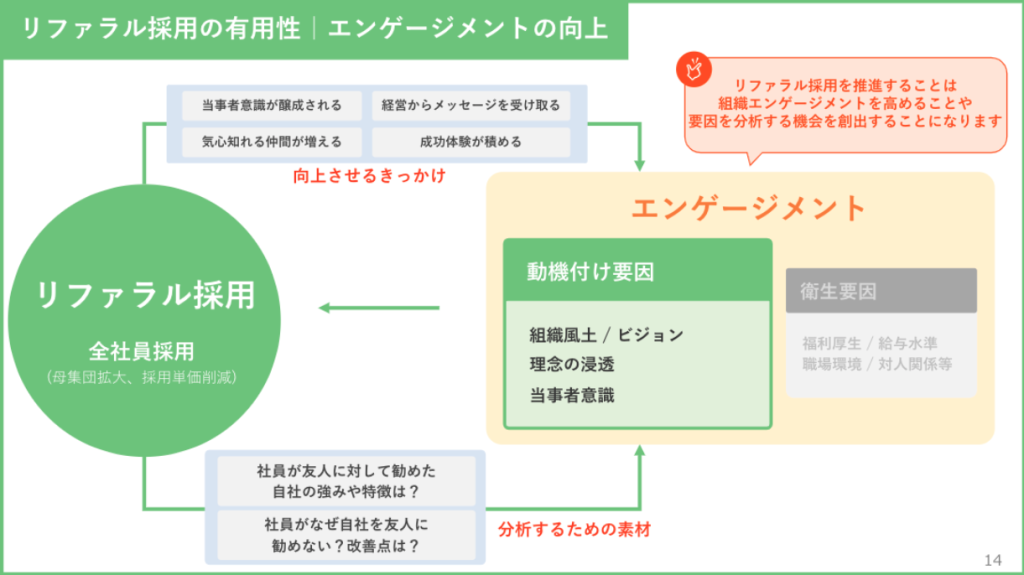

友人や家族に対して自社のことを語る機会が増え、会社のビジョンの浸透や自社理解、当事者意識が醸成され、会社に対する愛着心が湧き、エンゲージメントが高まる

国氏:コロナ禍において、企業の生産性を高めていく人材を採用したいという企業様も多くなってきています。そういったプロフェッショナルなハイスキル人材は、転職顕在層になることが少ないのですが、リクルーターや友人・知人からの声掛けから顕在化するケースも実際に起こっているのです。

国氏:社員が友人や知人に自社のことを語る。その際に話す『自分自身の入社理由』や『他社との差別化ポイント』などは、人事部や採用担当者が話すよりも、より候補者の感覚に近いものなので、会社に対する魅力が伝わりやすくなっています。さらにその結果、エンゲージメントが高まっていく、というところもリファラル採用のメリットなのです。

国氏:リファラル採用の発生シーンを考えると分かりやすいと思います。自社をおすすめするタイミングとして多いのは、以下の2シーンです。

・プライベートで友人や知人からキャリア相談を受けたとき

・友人、知人と「どんな仕事をしているの?」という会話になったとき

この2シーンが、紹介タイミングの8〜9割を占めていると言われています。

また、アメリカの調査機関によるデータですが、実際に自社を紹介をしてくれている社員の動機傾向のランキングで1位と2位に挙がっているのが、以下の2点です。

1位 「友人のキャリアステップの手伝いをしてあげたい」など友人側に対するホスピタリティ

2位 共に働く人材の選択に関わりたいといった当事者意識の観点

動機として多いと想定されやすい「インセンティブやボーナス収入を得たいから」は、全体の1割程度に留まっています。

つまり、「自社の求人がキャリアや転職に悩んでいる友人の力になれる」ということを認知させ、プライベートシーンで気軽に紹介できる状況を作り出すことが重要なのです。

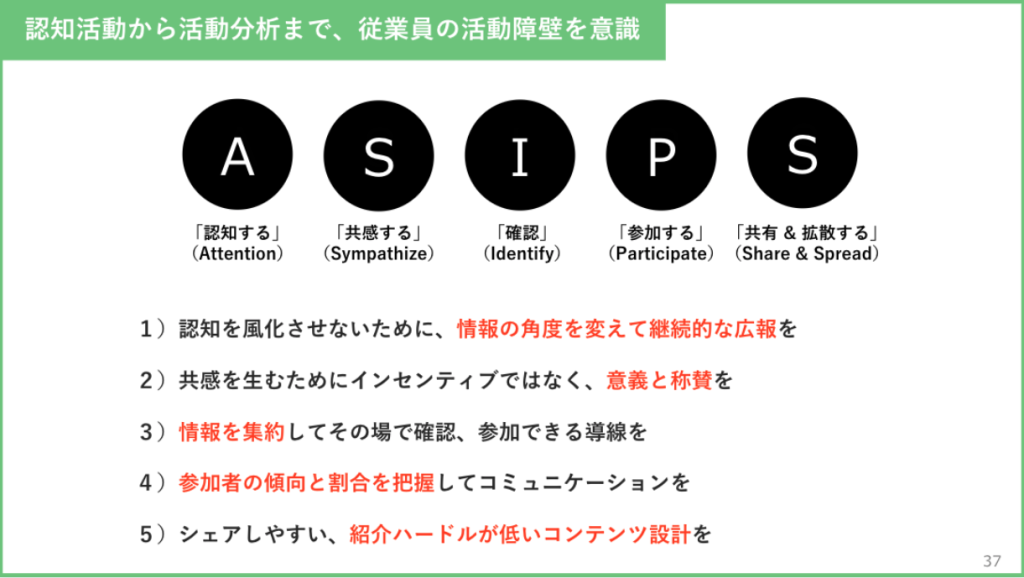

リファラル採用促進メソッド『ASIPS』

国氏:ここからは、リファラル採用の推進方法として『ASIPS』というメソッドをご紹介します。

ASIPSとは、『認知して→共感して→確認して→参加できるプログラムがあって→共有拡散していく』プロセスのことです。それぞれの段階について詳しく解説していきます。

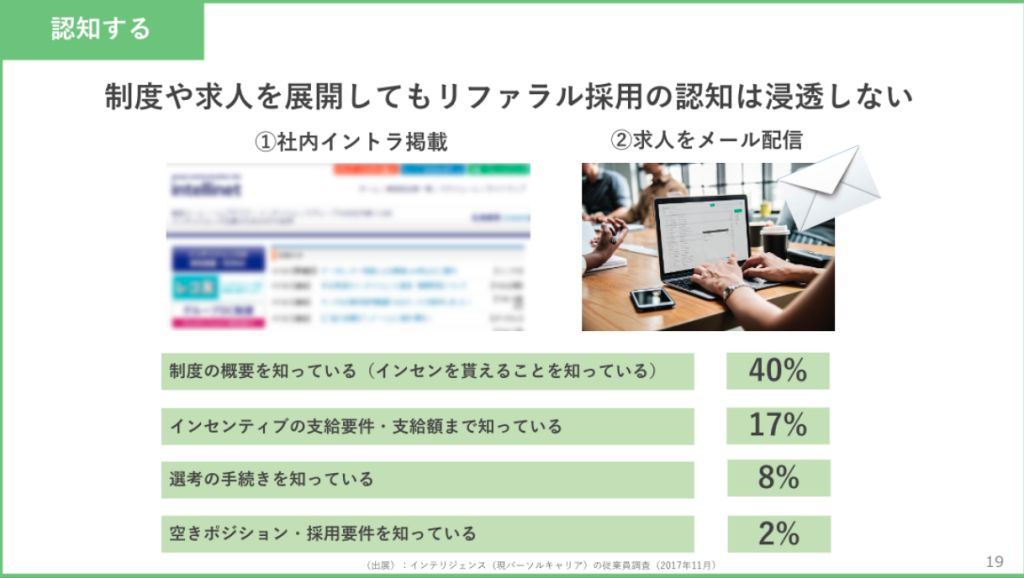

Attention:認知するとは

国氏:リファラル採用を進めるためには、まず社員に制度があること自体を認知してもらわなければなりません。よく取り入れられているのが、社内イントラネットに掲載したり、求人内容をメール配信したり、といた取り組みです。こうした取り組みで、リファラル制度の概要がどこまで認知されているか調査したデータ※をチェックすると以下のような結果となっていました。

・制度概要を知っている 40%

・インセンティブの内容まで知っている 17%

・手続きの仕方まで知っている 8%

・最終的な空きポジションまで知っている 2%

Sympathize:共感する

国氏:認知が進んだら、次に必要なのが共感してもらうことです。先ほど、「インセンティブがもらえること」は、社員が自社を紹介するときの動機にはなっていないことをお伝えしましたが、単純なインセンティブ起点のコミュニケーションはNGです。「なぜやるか?」という意義とともに称賛するきっかけとしてインセンティブを活用する必要があります。

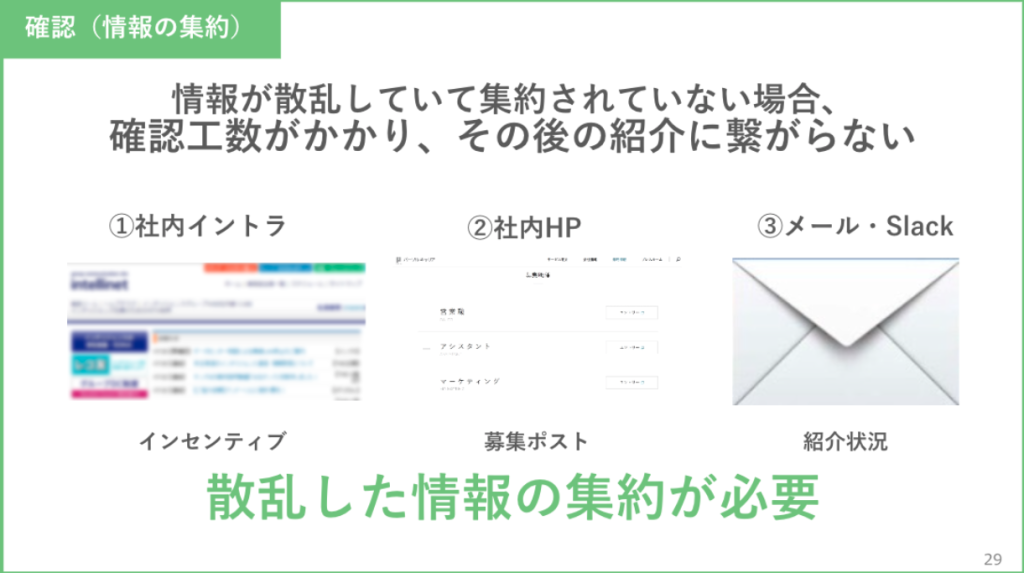

Identify:確認する

国氏:次のフェーズである「参加」をしてもらうために必要なのが「確認する」仕組みです。社内イントラサイトにインセンティブ情報、社内ホームページに募集ポストがそれぞれ載っている状況の場合、情報が散乱してしまっているため、全てを社員の方に周知するのは難しい。そのため、これらの情報をひとつに集約する必要があります。確認してもらうためには、社員が使いやすいよう「これさえ見れば確認ができる」ものを用意しましょう。

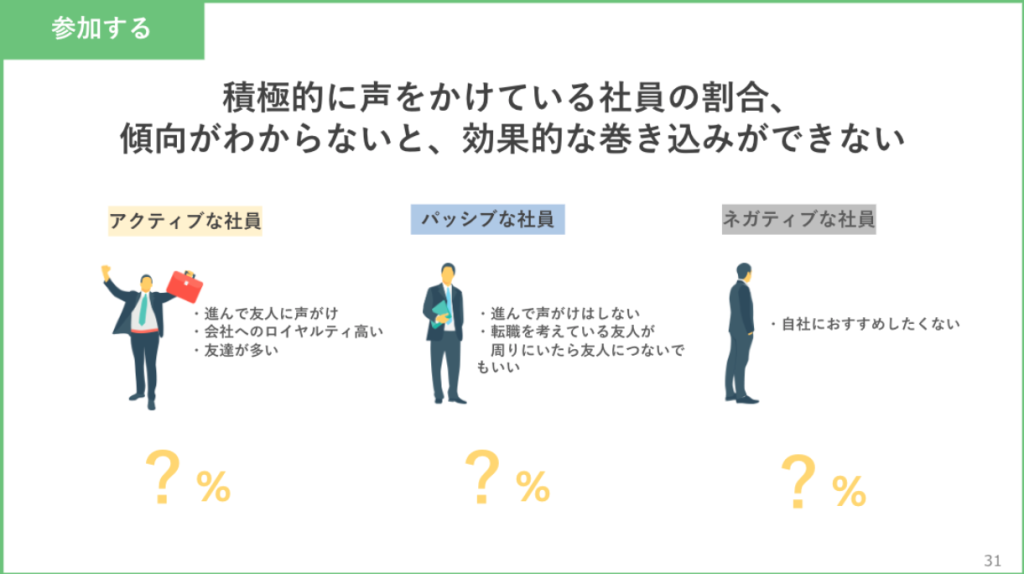

Participate:参加する

国氏:“参加する”というよりも“参加を促す”というイメージで、社員の属性判別をした上で巻き込んでいくことが、リファラル採用の社内コミュニケーションにおいて、もっとも重要です。

属性判別とは、以下の3つの中で自社の社員がどれに当てはまるのか、またどの属性が多いのかをチェックすることです。

・アクティブに友人、知人に声掛けをしている社員

・進んで声掛けはしないが、転職を考えている友人がいたら声掛けをしてもいいというパッシブな社員

・自社はおすすめしたくないというネガティブな社員

リファラル採用を促進する上では、社員の属性に合わせた施策を打っていく必要があります。

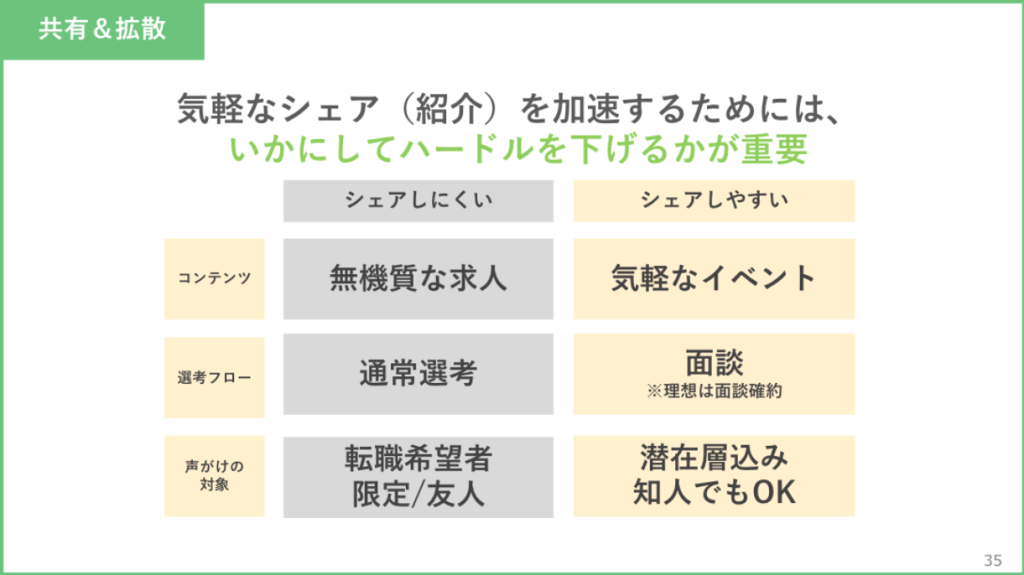

Share & Spread:共有&拡散する

国氏:リファラル採用では、共有や拡散しやすい状況を作っていくことも重要です。自社の紹介活動をしようと思っても、ハードルがすごく高いと思っている社員も多くいます。

参加がしやすいイベント情報の告知だったりカジュアル面談会だったり、直接選考にはならないようなもの。潜在層の方を巻き込んで呼んでOK、というイベントを開催していくと紹介率が上がっていくような傾向はあります。

ASIPSまとめ

国氏:リファラル採用においては、認知から活動分析まで、活動障壁を意識した仕組みを作ることが大切です。それぞれのフェーズのポイントをまとめました。

1 認知を風化させないために、情報の角度を変えて継続的な広報をする

2 共感を生むためにインセンティブではなく、意義と称賛をする

3 情報を集約してその場で確認、参加できる導線を作る

4 参加者の傾向と割合を把握してコミュニケーションを取る

5 シェアしやすい、紹介ハードルが低いコンテンツ設計をする

こうちら5つの行動でリファラル採用がうまく回っていくようになります。

ダイレクトリクルーティングの活用方法

続いて、弊社の橋本より、ダイレクトリクルーティングの活用方法について解説しました。

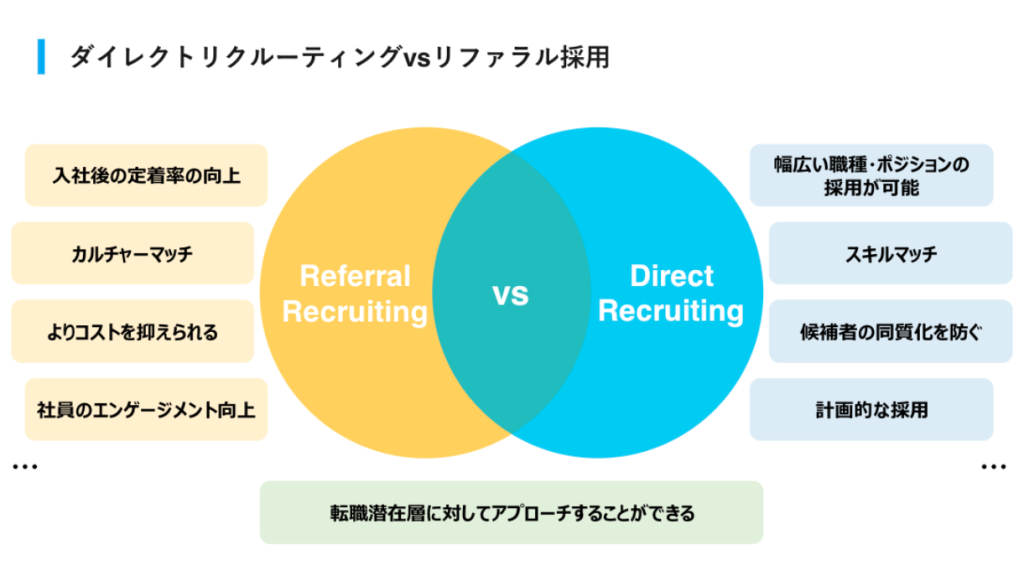

橋本:ダイレクト・リクルーティングとリファラル採用を比較すると、双方メリット・デメリットがあることがわかります。

リファラル採用に関しては、社員のつながりから採用するため、自社のカルチャーを認識してもらった上で入社してくれるので、入社後の離職率が低いというところがあります。

ダイレクトリクルーティグのメリットには以下があります。

・登録されている方が多数いらっしゃると幅広い職種・ポジションの採用が可能

・スキルマッチしやすい

・計画的な採用が可能

・候補者の同質化を防ぐことができる

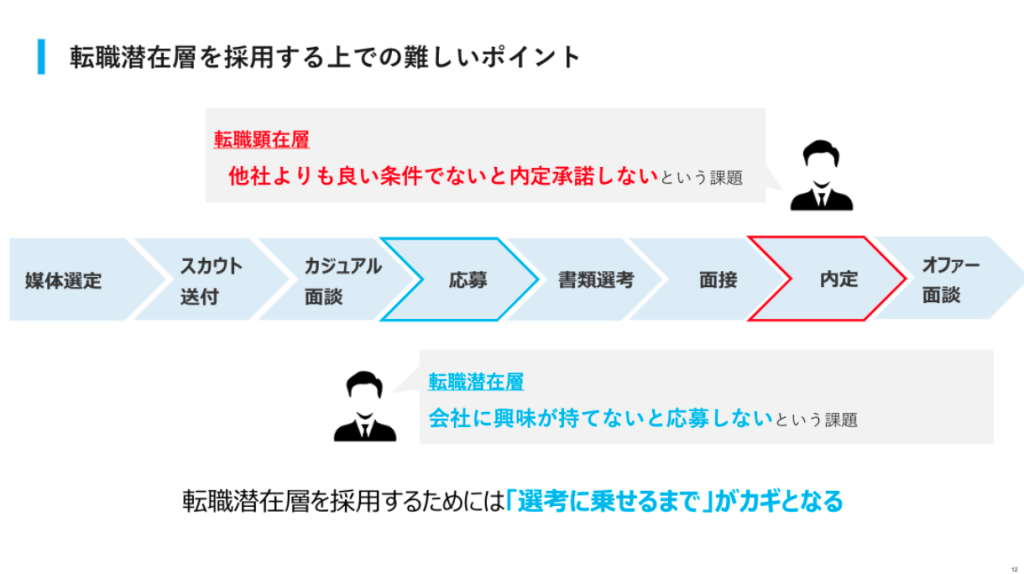

転職潜在層と顕在層の違いと潜在層採用のポイント

橋本:「ダイレクトリクルーティングなら転職顕在層・潜在層全体にアプローチできる」と感じている方もいらっしゃいますが、実はそうでもありません。

転職を目的にしたダイレクトリクルーティングサービスの場合は、顕在層の方が登録しています。他方で、名刺管理やビジネスSNS、スキルアップのための情報収集などのサービスの中に、ダイレクトリクルーティングサービスが含まれている場合は、転職目的以外でメディアに登録している方が多くいらっしゃいます。いわゆる潜在層の方です。

一口にダイレクトリクルーティングといっても、ユーザーがサービスを登録する目的はそれぞれ全く異なるため、潜在層にアプローチしたい場合は、目的に合った戦略が必要になるのです。

橋本:顕在層・潜在層はそれぞれ響くポイントが違うので、アプローチする方法も異なっていきます。

・転職顕在層

企業の知名度、規模、給与や福利厚生などの待遇面を伝えて安心感を与えて惹きつけをする

・転職の潜在層

「こんな仕事をしている会社なんだ」「こんなことを目指している企業なんだ」というところや、スカウト送信者や面談担当者の職歴やスキルから「この人と話してみたい」というところで、興味をもってもらう

橋本:転職顕在層は、すぐに転職をしなければならない方もいらっしゃるので、1社だけでなく複数社に応募されている方が多いです。そのため、他社よりもいい条件のところを選びたい、というところを大事にされることが多いので、そのフォローが必要となります。

一方、潜在層は、今すぐ転職しなくてもいい方のため、いかに企業に興味を持ってもらうのか、選考に進んでもらえるかまでが勝負だと思っています。

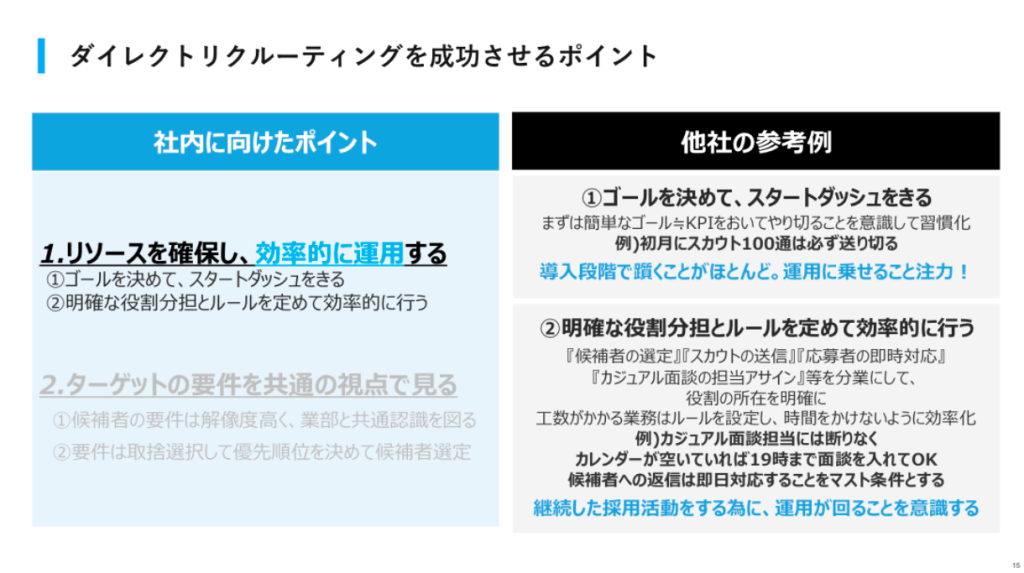

ダイレクトリクルーティング活用におけるポイント

社内に向けたダイレクトリクルーティング2つのポイント

橋本:1つ目のポイントがリソースを確保し、効率的に運用することです。

ダイレクトリクルーティングを入れてうまくいかない企業様の多くが、導入段階で躓かれています。まずは導入してみよう、とダイレクトリクルーティングサービスを入れてはみるものの、ノウハウがなかったり、人事の方が多忙でリソースがなかったりして、結果的に回らなくなるケースです。

そこで、成功に向けてやっていただきたいことは2つあります。

1 ゴールを決めてスタートダッシュを切る

・「初月にスカウト100通は必ず送り切る」「1人と面談できるまでスカウトを送り続ける」などの簡単で明確な目標を決めてやりきる

2 明確な役割分担とルールを定めて効率的に行う

・『候補者の選定』『スカウトの送信』『応募者の即時対応』『カジュアル面談の担当アサイン』等を分業にして、役割の所在を明確にす

・工数がかかる業務はルールを設定し、時間をかけないように効率化

・継続した採用活動をする為に、運用が回ることを意識する

橋本:2つ目のポイントは、ターゲットの要件を共通の視点で見ることです。

これまでの採用方式の場合、求人や応募があったり、人材紹介会社さんからご紹介いただいたりした候補者の中から選考するという作業がありました。しかし、ダイレクトリクルーティングの場合は、こちらから直接アプローチをするので、これまでとベクトルの向きが変わっています。

ベクトルが変わることで、候補者の解像度や、どんな方に来てほしいのかというイメージを荒く決めてしまうと、入社後のミスマッチにつながったり、高望みしてしまったりという課題がでてきます。これらの課題を防ぐ方法が以下の2つです。

1 候補者の要件は解像度高く、業部と共通認識を図る

・部門がやっていきたいことを明確にし、社内で必要となる人材を明確に把握した上で人材を定義

・可能な限り欲しい候補者の条件を可視化する

例)自社のテクノロジーをさらにビジネスに活かすため新規事業を検討

中小企業支援のDX課題に合ったプロダクトを提案推進する人材が必要

→中小企業の事業を理解しているDXコンサルタントに声掛けをしよう

2 要件は取捨選択して優先順位を決めて候補者選定

・なんでもできるスーパーマンを想像せずに前提条件を踏まえた上で、事業部と折り合いをつけて要件の取捨選択をする

・高望みしすぎず、自社の採用要件も考慮したうえで候補者を選定

社外に向けたダイレクトリクルーティングのポイント

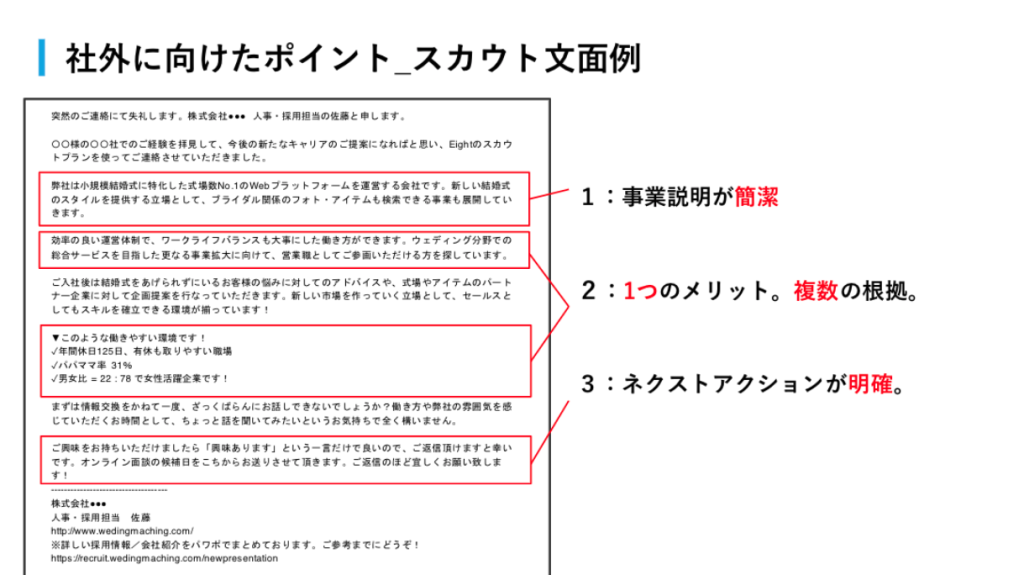

橋本:一方、社外に向けたポイントは“候補者に向けてどうアプローチするのか”につきます。ポイントは、スカウト文面とカジュアル面談です。

1 スカウト文面が大事

候補者の方々には、Eightなどのさまざまなサービスをビジネスで使っていたところ、SNSでいきなりメッセージが来た、というイメージを持たれます。その際、簡潔に明確に内容を記載することによって、興味を持っていただくことが大切です。

2 カジュアル面談

弊社が大事にしているのが、スカウトを送りアクションいただいた方と行うカジュアル面談です。

カジュアル面談に来ていただく候補者の方の心理としては、「メッセージが来て面白そうだから話でも聞いてみるか」といった気軽なものです。そこで前のめりになってしまって、見極めを行おうとすると失敗しがちです。

気軽なつもりで面談にいらしている候補者にしたら、「弊社の志望動機は?」「どこが気になりましたか?」と聞かれてしまうと、「そこまで意向度はないのにな…」と思われてしまいます。

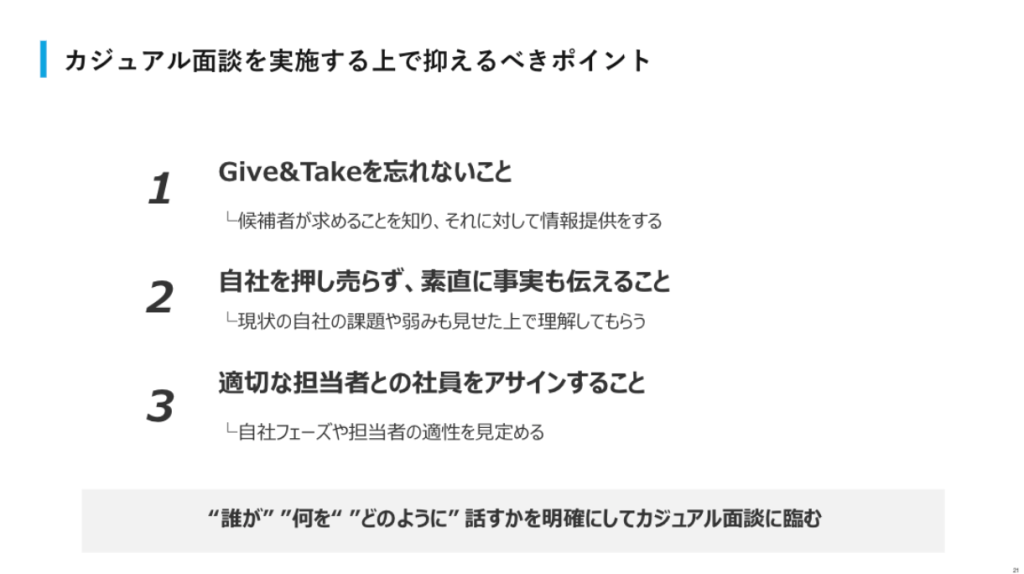

そんなカジュアル面談を実施する上で押さえるべきポイントは3つあります。

1 Give&Takeを忘れないこと

・候補者が求めることを事前に知って、できる限りそれに対して情報提供をする

・事前に把握できない場合には、面談の最初にヒアリングをしていきながら話をしていくフォローが大事

2 自社を押し売らず、素直に高望みせず、背伸びせずに事実も伝えること

・現状の自社の課題や弱みも見せた上で理解してもらう

・入ったあとのイメージもわくので興味をもってもらいやすい

3 候補者にとって適切な担当者との会話をアサインすること

・自社フェーズや担当者の適性を見定める

つまり、“誰が””何を””どのように”話すかを明確にしてカジュアル面談に臨むことが重要なのです。

まとめ

優秀な転職潜在層を採用するためには、リファラル、ダイレクトリクルーティングそれぞれで必要なポイントがありました。

リファラル採用では、認知(Attention)・共感(Sympathize)・確認(Identify)・参加(Participate)・共有&拡散(Share&Spred)の頭文字を取った“ASIPS”、それぞれのフェーズで、打ち手を講じることが必要です。

また、ダイレクトリクルーティングを成功させるカギは、以下のように社内・社外それぞれで異なります。

・社内:協力依頼と人材要件の目線合わせが必須

・社外:スカウト文面やカジュアル面談での惹きつけが重要

労働人口の減少にも伴い転職潜在層に注目が集まるなど、転職・採用市場は、大きな転換期を迎えています。こうした状況下で、転職潜在層にアプローチできるMyReferのようなリファラル採用や、Eight Career Designを始めとするダイレクトリクルーティングは、非常の大きな役割を果たす手法といえるでしょう。これからの採用活動に、こうした手法を取り入れてみてはいかがでしょうか。