日本の人口構成比において、20代~30代の伸び盛りの働き手は今後加速度的に減少していくため、優秀な人材をめぐって、市場は激しくレッドオーシャン化するといわれています。

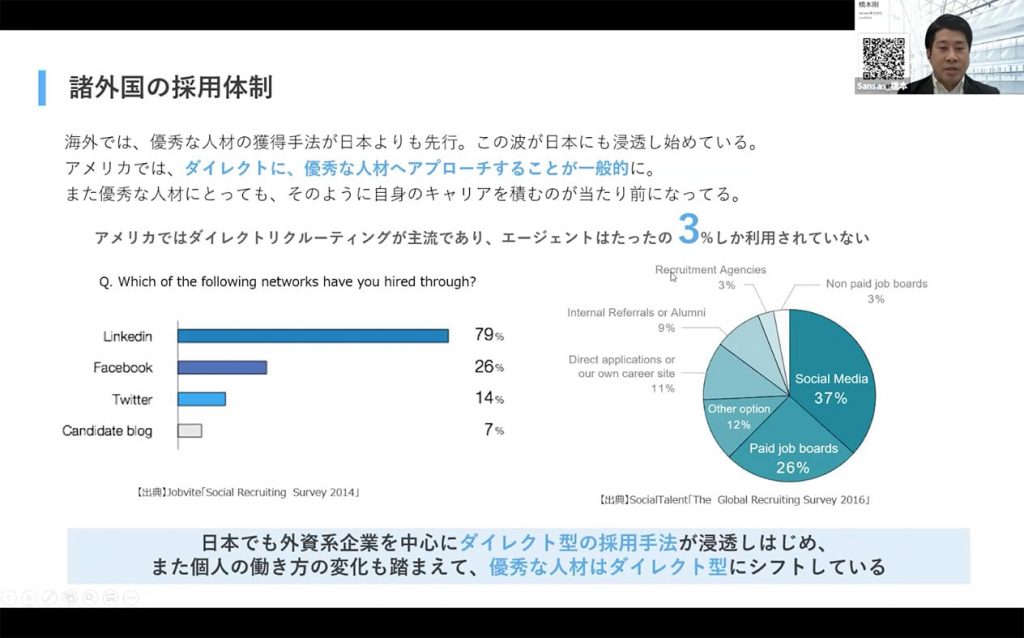

さらに海外では主流のダイレクトリクルーティングという採用手法が、日本国内でも徐々に広がりを見せ、これまでのアウトソーシング型の採用手法を見直す動きが本格化しています。

そんな中で従来型の採用の課題を解決する手法として期待されているのが、インハウスリクルーティングです。

今回はその実践方法について、採用管理システムを開発・提供しているThinkings株式会社の森田 徹氏を迎えて開催されたセミナーを紹介します。弊社からはEight Career部マネージャーの橋本剛が登壇しました。

なかなか進まない採用手法のソリューションをどのように実現していくのか、具体的な事例をもとに説明します。

登壇者

森田 徹(もりた・とおる)

Thinkings株式会社 取締役

1983年生まれ。北海道札幌市出身。2006年に採用コンサルティング会社へ入社。2013年にイグナイトアイ株式会社を立ち上げた創業メンバー。2020年1月、イグナイトアイは採用管理システム「sonar ATS」を中心にHRTech事業をともに展開してきた株式会社インフォデックスと経営統合し、Thinkings株式会社を設立。

橋本剛(はしもと・ごう

Sansan株式会社 Eight事業部

EightCareer部マネージャー

新卒でカルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社に入社し、Tポイント提携営業やデータベースマーケティング事業に従事。2019年にSansan株式会社入社。『Eight Career Design』立ち上げ期にセールス面を中心に携わる。

インハウスリクルーティングがなぜ大切なのか

インハウスリクルーティング(自社採用)は欧米では盛んにおこなわれていますが、日本国内ではまだまだ浸透しきっていません。そこで弊社の橋本から、インハウスリクルーティングの効果などを詳しくお話させていただきました。

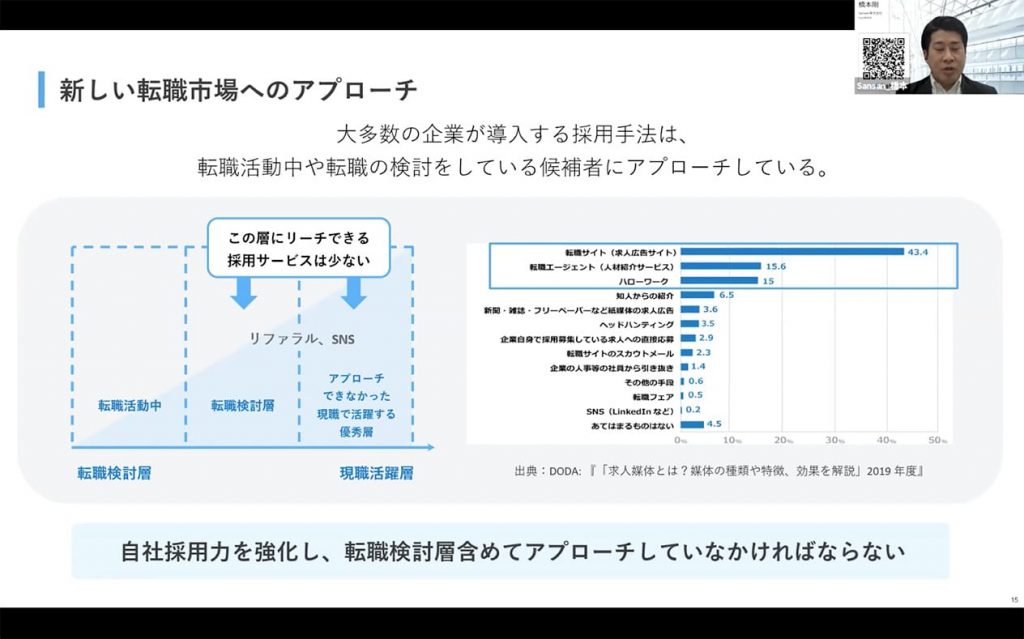

橋本:今後10年以内に640万人の労働人口が足りなくなるといわれ、採用競合はますます激化します。

そこで重要になってくるのが、いかに優秀な人材を採用できるか、という点です。今後は、転職検討層や現職で活躍する優秀な人材にまで、自らアプローチする自社採用力の強化が重要になってきます。

その中で注目されているのがインハウスリクルーティングです。

インハウスリクルーティングとは「企業が求める人材を自社で探して直接転職を働きかけて採用する手法」のことで、アメリカでは人材紹介会社などのエージェント利用率がたったの3%と、インハウス(自社)採用が圧倒的に多くを占めています。

橋本:今の自社の健康状態なども含めて、自社にとってどのような人材が望ましいのかという観点で行う『攻めの採用』がインハウスリクルーティングといえます。

人材紹介会社やエージェントに依頼するのとは違い、自社で採用を完結させるのでコストは大幅に削減できます。その分生産性の高い手法を見つけなければ、採用担当者に業務が属人化する可能性も少なくありません。

そのためにもインハウスリクルーティングの手法を社内で共有することも重要になります。

インハウスリクルーティングの2つのポイント

インハウスリクルーティングのポイントは以下2つです。

橋本:例えばエンジニアなどの手に職をもつ存在や同業界を経験した人などは、そもそも数が少ないため、待っていてもなかなか応募が来ません。そこで効果的なのが『攻め』のインハウスリクルーティング(ダイレクトリクルーティング)です。

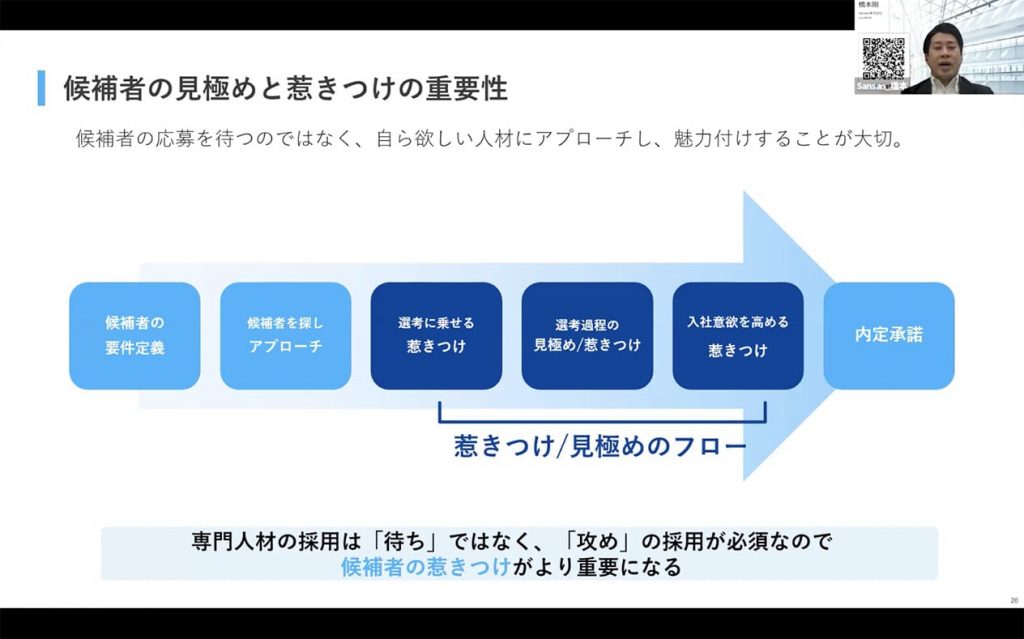

『惹きつけ』と『見極め』がより重要に

インハウスリクルーティングの特徴は、現職や転職検討層の優秀な人材を掘り起こしてアプローチをかけるという手法のため、候補者の自社についての理解度はさほど高くない状態からのスタートとなる可能性があります。

そこでより重要になるのが『惹きつけ』と『見極め』です。

橋本:まず惹きつけの方法については、大きく5つのポイントがあります。

1.カジュアル面談は時間配分などを綿密に設定する

2.候補者が面談相手と一緒に働くイメージを持てるように話をする

3.すべての面接官が同じ行程を実施できるようマニュアル化する

4.欲しい人材には役員などを面談相手として設定し、話す内容も工夫する

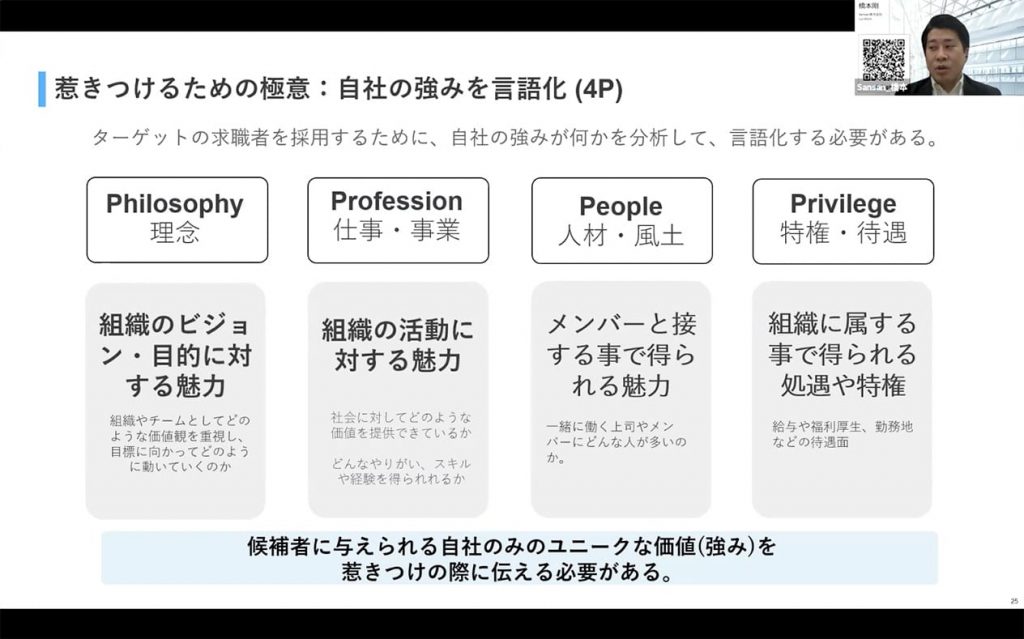

5.自社の強みを言語化して採用担当者で共有し、候補者に伝える

橋本:弊社では「理念」「事業や仕事」「人材・風土」「特権・待遇」の4つのポイントを職種ごと設定して、担当者全員が共有しています。

続いて見極め方法には、2つのポイントがあります。

1.事業の健康状態に合わせて見極め基準を設定する

2.事業の健康度に合わせた面接官を設定し正しくジャッジする

例えば「この部署には経験者が多く、現在はポテンシャルが欲しい」という要望や、「今は事業を一気に進めるので、スキルをもつ即戦力が欲しい」など、見極める基準を作ることが大切です。

橋本:インハウスリクルーティングを実現していくためには、採用担当部門だけではなく、会社全体をあげて『惹きつけ』の重要性を共有し、そのうえで事業の健康状態なども鑑みた『見極め』を行っていくことが、よりミスマッチを少なくすることにもつながり、成功へと導くために重要となります。

インハウスリクルーティングの実践方法

続いてThinkings株式会社の森田徹氏から、インハウスリクルーティングの実践方法についてお話していただきました。

森田氏は「今後インハウスリクルーティングを実行できる人材こそが、市場価値の高い人材になっていくだろう」と話しています。

それほどインハウスリクルーティングは企業にとって非常に重要なミッションとなっていくと指摘しました。

インハウスリクルーティングを阻む2つの壁

一方、インハウスリクルーティングの導入・浸透が阻まれる壁として、森田氏は2つのポイントを挙げました。

1.マッチする人材に出会えない

2.多岐にわたる業務で時間がない

マッチする人材に出会えない2つの理由

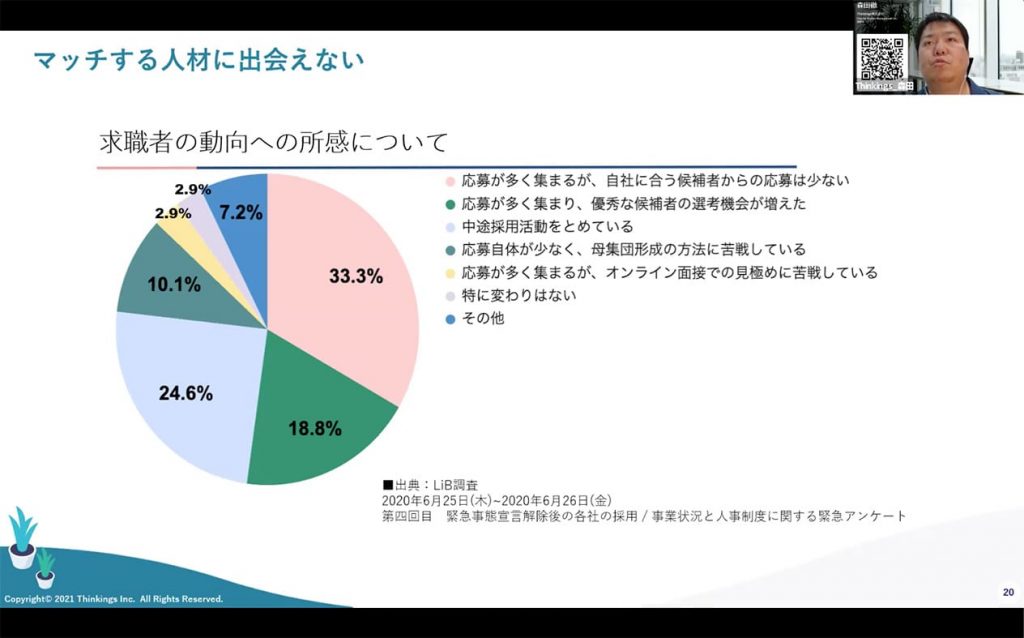

森田氏:昨年からのコロナ禍において、市場には求職者数が増加しています。にも関わらず、3割以上の企業が自社に合う候補者からの応募が少ないというアンケート結果が出ています。

なぜ求める人材に出会えないのでしょうか。それには2つの理由が考えられます。

1.自社で求める人材像を明確ににできていない

2.人材像は明確だがマーケットの求職者に伝わっていない

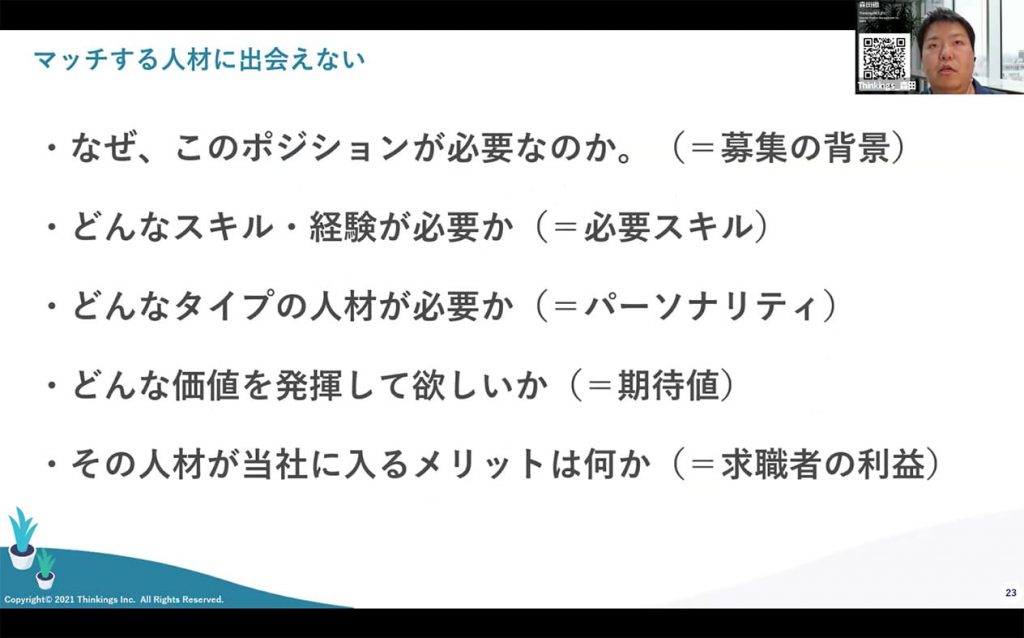

この課題を解決するためには「マッチングする人材を定義すること」が重要です。

求める人材の可視化・解像度を上げる

森田氏:マッチングする人材の定義として、ご覧の5つのポイントが考えられます。

「どんなタイプの人材が必要か」という点については同じポジションでも会社の健康状態やフェーズにより欲しい人材のタイプは変わると思います。

また「期待値」と「求職者の利益」につては、入社後にどういうキャリアを描き、どういうメリットがあるのかという点を事前にしっかりと定義しておマッチングの成功率が上がります。

また候補者に伝えるためのコンテンツ作りも大事だといえるでしょう。

コンテンツ作りには担当役員や社員の協力が不可欠です。もし自社にリソースがなければ、外部クリエーターやプロの力を使うと、より良いマッチングにつながります。

採用担当者の煩雑な作業を削減して質の高い採用を

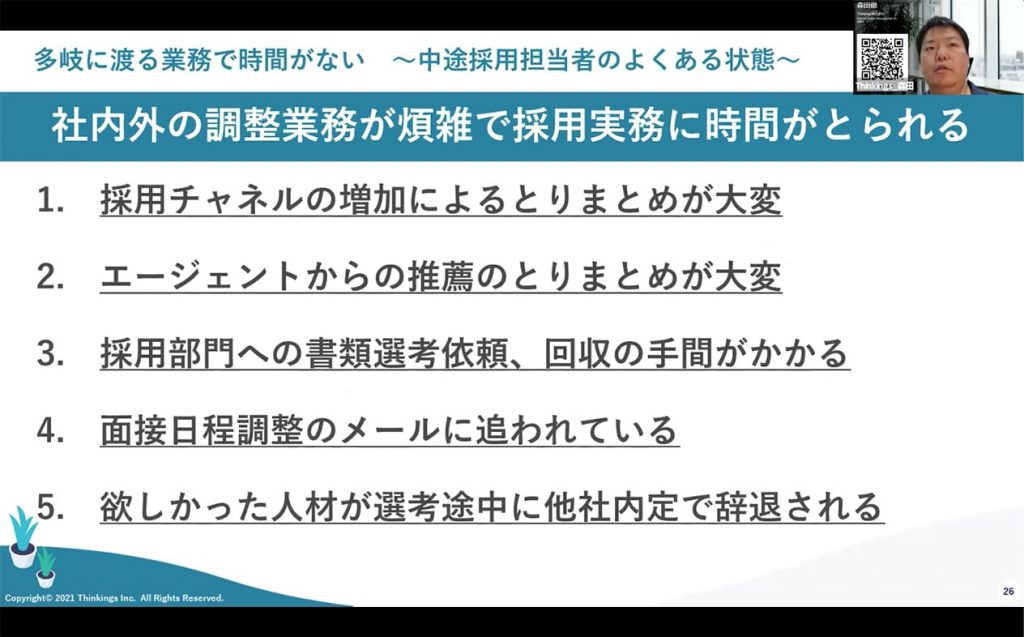

次に2つめの壁「多岐にわたる業務で時間がない」ですが、上記のように中途採用の担当者は社内外との調整など、煩雑で細かい作業が非常に多いのが特徴です。

そこで生産性を高めるのがインハウスリクルーティング。

しかしインハウス(自社)採用の実現にはインフラ整備が必須です。

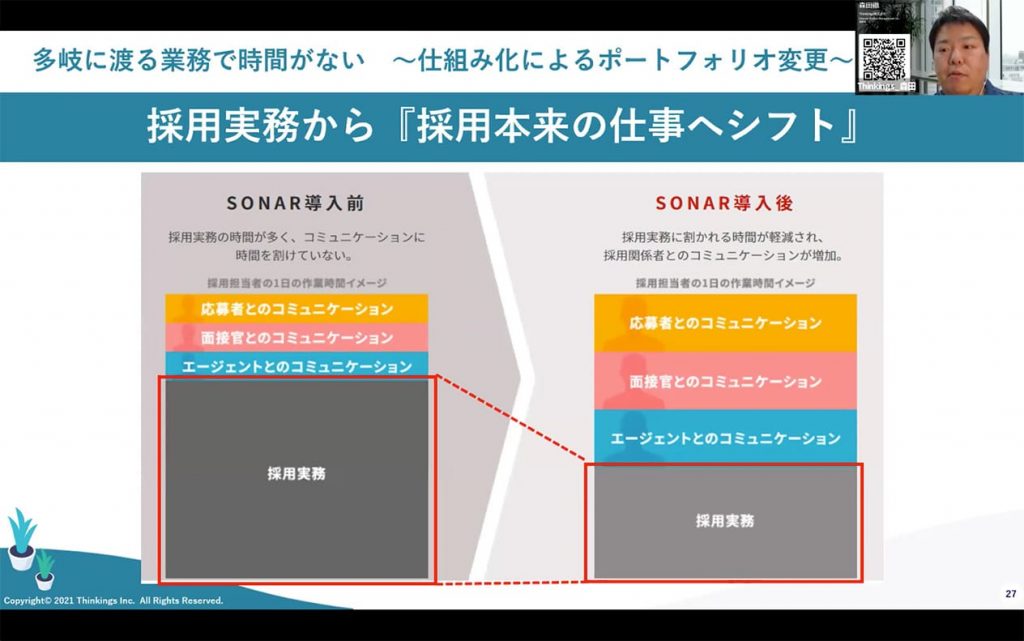

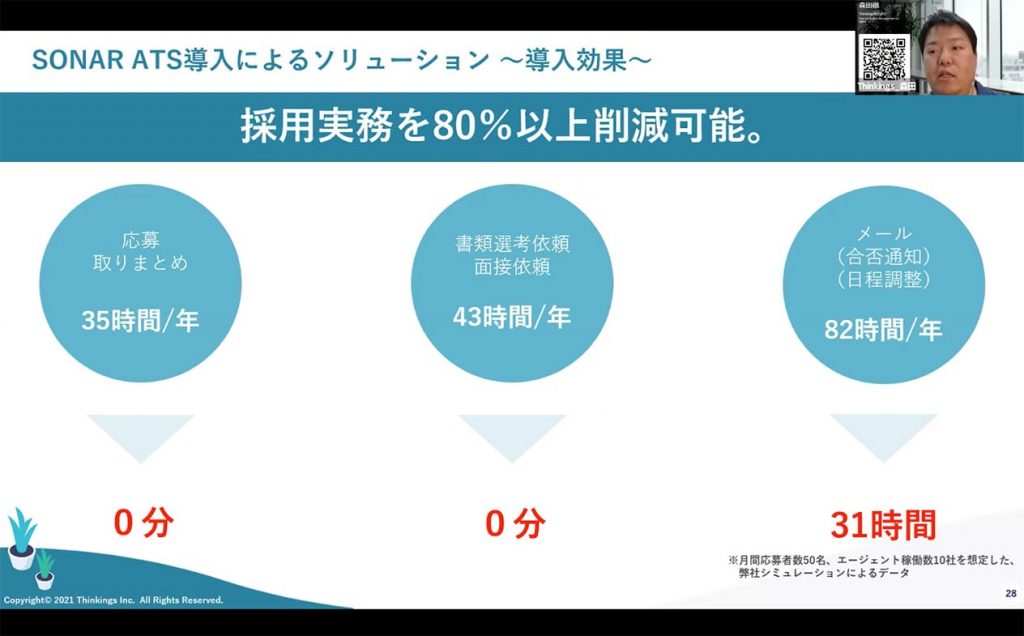

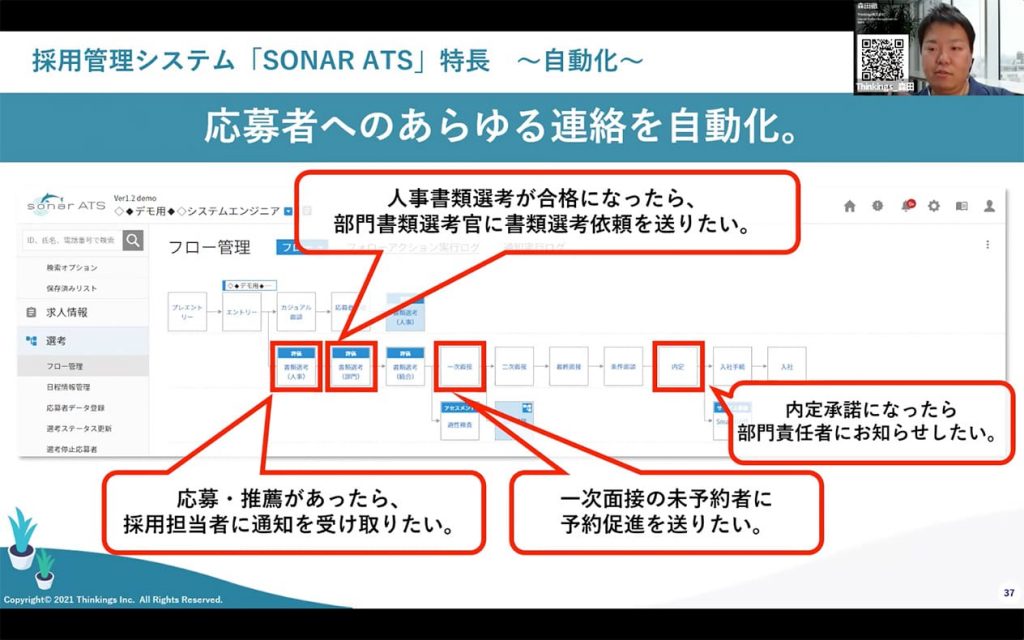

森田氏:例えば弊社の「sonar ATS」といった採用管理システムを導入した場合、採用担当者の実務を大幅に減らすことができます。

森田氏:実務が激減したことで関係者とのコミュニケーションが増加し、質の高い採用を実現することができます。

「sonar ATS」導入によりさまざまな作業が自動化され、およそ80%の業務が削減できるというシミュレーションも提示されました。

森田氏:業務を減らし応募者や社内外の関係者とのコミュニケーションを増やすこと、そこが目指すべきところだと考えています。

業務の見える化で業務効率を高める

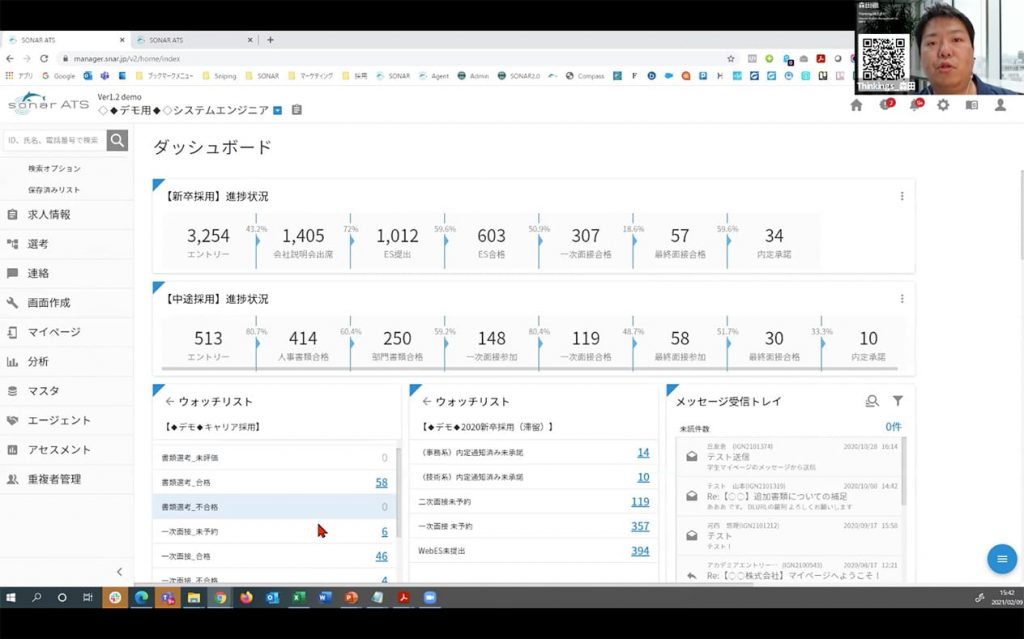

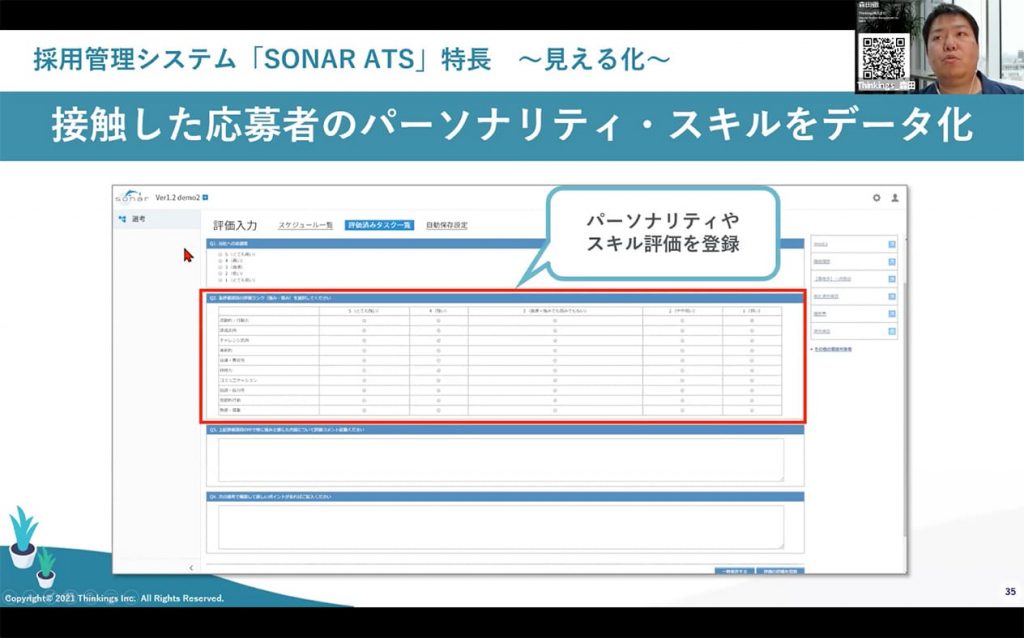

また「sonar ATS」を活用し、インハウスリクルーティングで生産性の高い採用を実現した例についても紹介されました。

こちらでは書類選考や面接などの進捗状況がひと目でわかるようになっています。

また候補者のデータベース化で、自社や候補者本人のフェーズが変わったタイミングなどに適切にオファーすることも可能です。

森田氏:これらのシステムやデータで採用状況を見える化し、自動化できるところは自動化していくと業務を圧縮することができます。

システムを上手に使って、応募から内定、入社までをそれぞれの企業にとってのベストな形を追求することが大切です。

森田氏:インハウスリクルーティングを実施するためには、求める人材の可視化・解像度を高めることとインフラの整備が必須になります。

生産性の高い採用方法に改善し質の高い採用を実現できると、より効果的で望ましい人材確保にもつながるというのがインハウスリクルーティングの最大の強みです。

まとめ

少子高齢化の影響から労働人口が激減する採用現場において、人材確保は企業の命題となることは間違いありません。

そのためのインハウスリクルーティングを成功に導くためには、「人=全社的な協力」と「テクノロジー=システム導入」のバランスも重要であることなど、今回のセミナーでは多くのポイントが示されました。今回の内容が、皆様のインハウスリクルーティングの成功につながることを願っております。

日本の採用市場の未来は、インハウス(自社)リクルーティングにシフトしていくと予想されますので、いち早く対応できる企業体質を整えることが、今後の重要課題になるといえます。