年々厳しくなる採用市場の中でも、特に難しいと言われるのがハイクラス人材・コア人材の採用です。こうした中で、リファラル採用など転職潜在層へのアプローチが注目されていますが、「転職という選択肢を意識しない方たちを本当に採用できるのか」「内定を出しても承諾してもらえないのでは」といった不安を抱えていらっしゃる人事担当者様は少なくありません。

今回のセミナーでは、「まるごと人事」で累計480社以上の採用代行実績を誇る、マルゴト株式会社の佐々木 莉奈氏に登壇いただき、ターゲット候補者視点から考える、転職潜在層への効果的なアプローチ方法についてお話しいただきました。

登壇者

佐々木 莉奈 Rina Sasaki

マルゴト株式会社

まるごと人事事業部

新卒でアパレル業界の人事担当として入社。新卒/中途採用、アルバイト/業務委託採用、オンボーディングといった採用の一連の流れを担当し、チーフとしてメンバーマネジメントにも携わる。

その後、IT業界に転職し、エンジニア・デザイナーの中途採用、オンボーディングを担当した後マルゴトへジョイン。

マルゴト入社後は、新卒/中途問わずビジネス、エンジニア、クリエイティブ職種まで幅広い領域を担当し、プロジェクトリーダーとして採用戦略の設計からオペレーションフローの構築まで、スピーディーでズレのない採用を心がけ、クライアントの採用成功に伴走。

佐々木 和哉 Kazuya Sasaki

Sansan株式会社

Eight事業部 Eight Career Design

セールス統括

大学卒業後、求人広告サービスの営業職に従事。その後、SNSなどのWEB広告を活用した採用ブランディングの営業を経て、マネージャーに就任。新卒・中途・バイトなど、採用領域において幅広い分野を経験する。

2020年Sansan株式会社に入社。現在はEightを活用したダイレクトリクルーティングサービス『Eight Career Design』のセールスを担当。

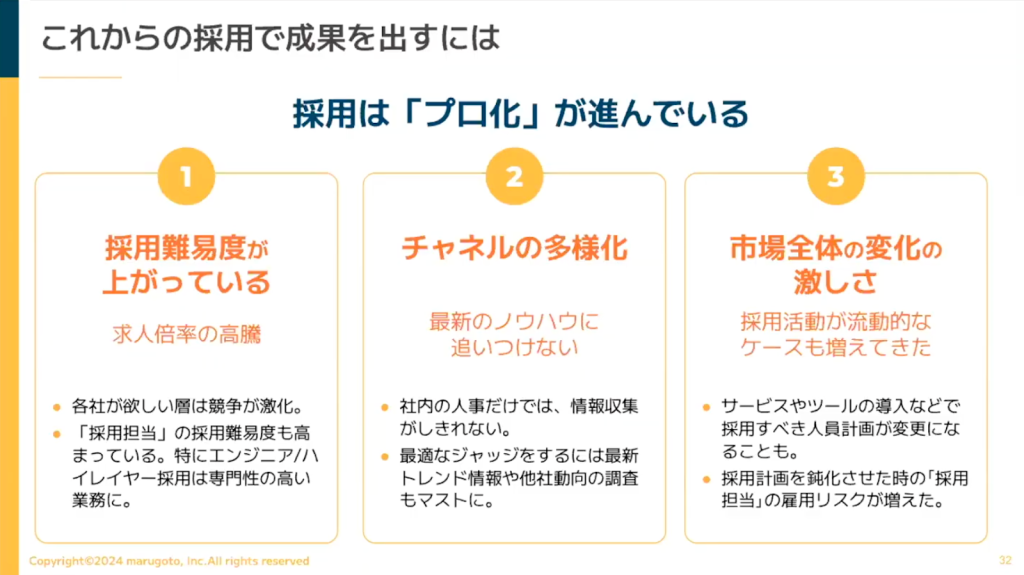

プロ化が進む採用市場

佐々木(莉):ハイクラス人材・コア人材の採用についてお話する前に、まずは採用市場全体の傾向についてお話します。近年は「採用のプロ化」が進んでいます。

・<採用市場のプロ化が進む3つの理由>

・採用難易度が上がっている

・チャネルの多様化

・市場全体の変化の激しさ

佐々木(莉):そのためあらゆる状況の変化に応じて、自分たちの会社に合った方法を見つけていくことや、採用方法を工夫しながらPDCAを回し続けること、会社に合った採用手法を探して採用設計を組むことが求められています。

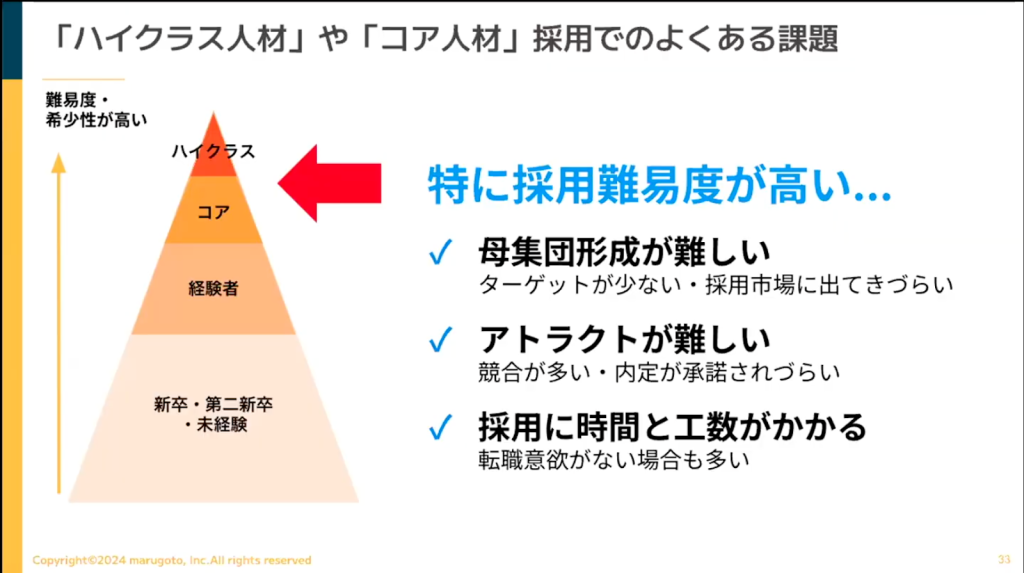

ハイクラス人材やコア人材採用でのよくある課題とポイント

佐々木(莉):こうした中、ハイクラス・コア人材採用では採用難易度の高さがよくある課題として挙げられます。

以下の図をみてもわかるように、ハイクラス人材やコア人材はともに希少性も難易度も高いため、リファラル採用や潜在層へのアプローチ手法は広めに用意しておく必要があります。

またハイクラス・コア人材はアトラクトが難しい点や、どうしても母集団形成や選考にかなりの時間と工数がかかることなどが特徴としてあげられます。

佐々木(和):確かに、本当にいい方を採用しようとすると、定期的に接点を設けたり、カジュアル面談を複数回行ったりするので、採用までに1年から2年はかかります。

佐々木(莉):3ヶ月や半年という期間では、ハイクラス人材やコア人材の採用は難しいのが現状です。こうした課題感がある中で、なるべく効率的に自社の魅力を伝え、候補者に振り向いてもらうためには、リファラル採用や採用広報、DMやSNSなど、多様なチャネルの中から自社に合ったものを検討、活用するのがおすすめです。

ハイクラス・コア人材が求めている価値とは

佐々木(莉):今はインターネットでさまざまな情報が気軽に収集できる時代ですが、逆に情報が各所に散らばってしまい、求める内容にたどり着けない、欲しい情報がすべて揃わないと感じる転職潜在層が増えているという声も耳にします。

前提として、ハイクラス人材やコア人材層が求めている価値や刺さるポイントには、以下のようなものがあります。

<ハイクラス人材やコア人材層が求めている価値や刺さるポイント>

・スキル・キャリアアップ

・ポジション・成長できる環境

・ビジョンへの共感

・自分の価値観に合った社内文化

・ワークライフバランス

佐々木(莉):ハイクラス人材やコア人材の方の場合、『スカウトが来たからとりあえず話だけ聞いてみよう』『現職に不満があるわけじゃないけど、なんとなくいい条件だな』『マッチすれば検討したいな』など、なんとなくカジュアル面談に進む方が多い傾向にあります。そのような方に対して、企業から提供できる情報やコンテンツがあれば、より転職潜在層への魅力づけができるようになります。

ハイクラス・コア人材向けアプローチの注意点

佐々木(莉):ここで注意していただきたいのが、最新情報が提供できる状態に整備されているかという点です。自社のブログの更新が1、2年前で止まっているなど、最新情報が提供されていない状態になってはいませんか。

先ほどお伝えした通り、転職潜在層の多くは現職へ不満があまりないことが多いです。そのため自社の表彰式の写真や動画、表彰内容の開示、活躍している社員インタビュー記事の開示など、ターゲットに響くハイレイヤーマネジメント層向け記事などのコンテンツを配信するのがおすすめです。

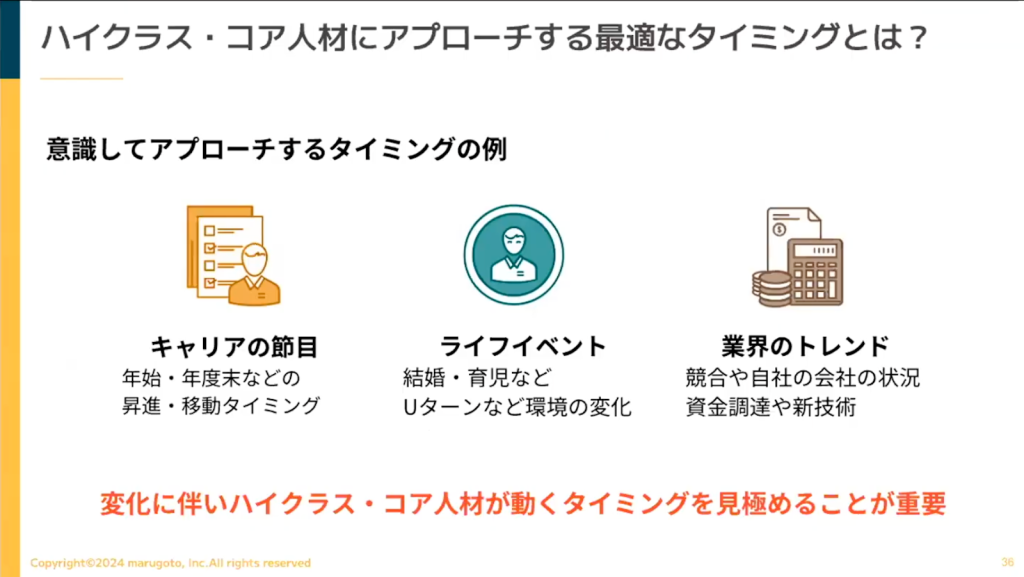

ハイクラス・コア人材にアプローチする最適なタイミングとは

佐々木(莉):また、ハイクラス・コア人材が動こうと思うタイミングを意識することも重要です。最も転職活動が活発になる時期は年末年始、年度末の昇進・異動のタイミング、賞与後などです。また女性の場合は結婚・育児などのライフイベントがきっかけになったり、子育てが一段落して仕事を再開したいと思ったときなども、転職タイミングとなります。

タイミングを見計らう方法としては、プロフィールやレジュメなどライフイベントの変化を確認する方法が挙げられます。近年はビジネスSNSなどで公開している方も多いので、それらをチェックしてみるとよいでしょう。

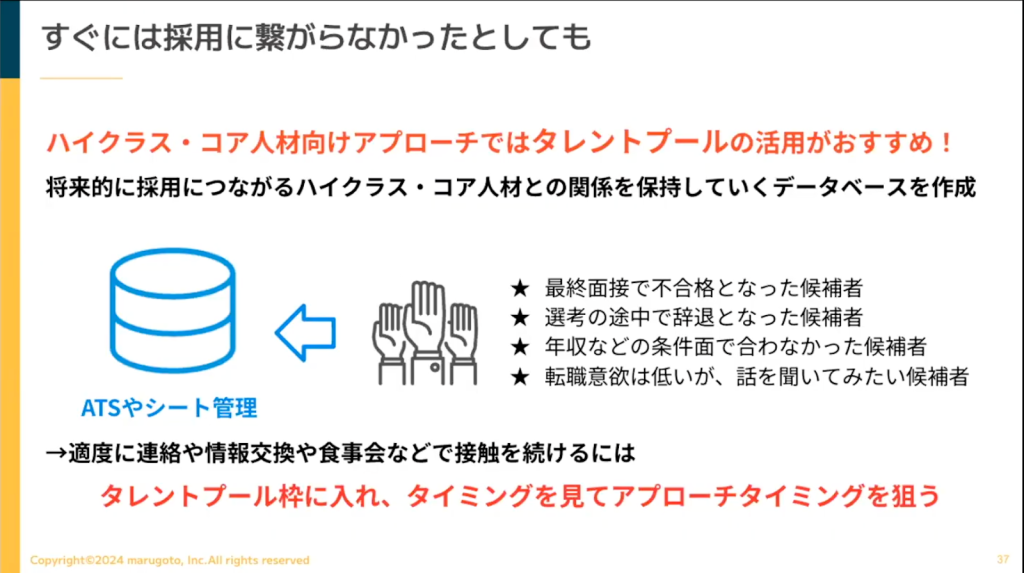

すぐに採用に繋がらなかった場合の対策

佐々木(莉):転職潜在層へのアプローチはタイミングが肝心です。カジュアル面談まで来ていただいたものの、採用タイミングが今じゃないと感じたり、内定まで繋がらなかった潜在層の方に出会うこともあると思います。こうした方々に対して、その後具体的にいつ連絡を取るのか決めずにそのまま終わるケースが結構多いのではないでしょうか。

こうした場合はタレントプールの活用をおすすめします。タレントプールとは、将来的に採用につながる人材との関係を保持していくデータベースのことをいいます。採用管理システムなどを駆使してタレントプールを作成し、アプローチのタイミングをしっかり狙っていく必要があります。

実際にハイクラス人材やコア人材の採用に成功している企業様では、将来的に採用の可能性がある優秀層との関係保持のため、データベース活用を行っていらっしゃいます。例えばとある企業様では、面談後に転職潜在層とSNSで繋がりを持ち続け、タイミングを見てランチにお誘いするなどされていました。また社員数が10名程度の別の会社様では、一度お会いし、とても良かった潜在層に対して、半年以上かけてコミュニケーションを取ったことで、最終的には5名のエンジニアを採用することができたと伺っています。

いずれにしても、いつコミュニケーションを取るのかというネクストアクションをまず決めること。それを目標に置くと管理しやすくなりますので、ぜひ心がけてみてください。

ハイクラス人材・コア人材採用へ効果的なアプローチをするには?

佐々木(莉):ここからは、ハイクラス人材・コア人材の採用における効果的なアプローチのために取り組んでいただきたいことについてお話していきます。

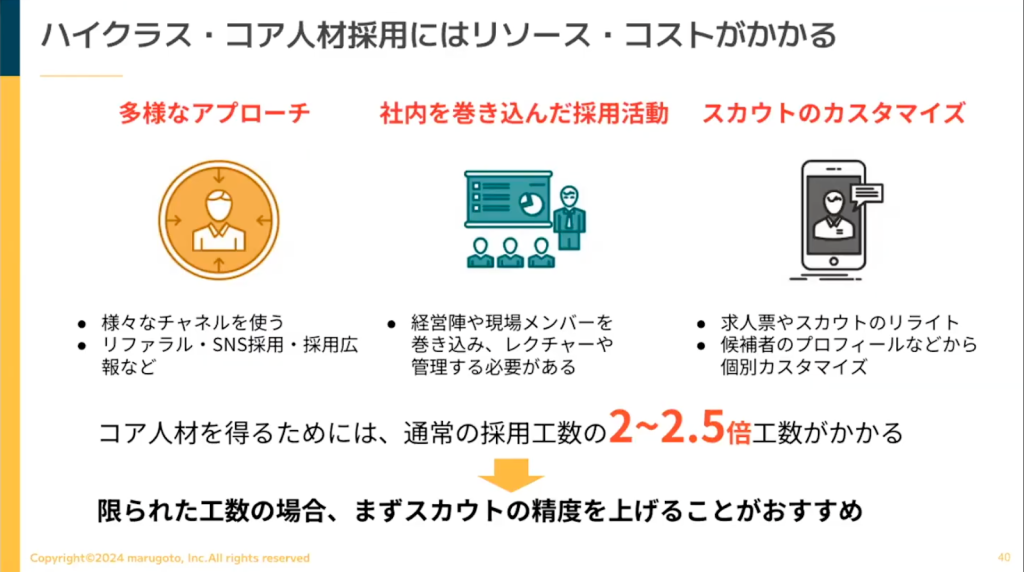

最初に、なぜハイクラス人材やコア人材には効果的なアプローチが必要なのでしょうか。それは、ハイクラス・コア人材採用はとにかくリソースとコストがかかるからです。

効果的なアプローチの手法としては以下のような内容が挙げられます。

<ハイクラス人材・コア人材採用への効果的なアプローチ手法>

・採用チャネルを使った多様なアプローチ

・社内を巻き込んだ採用活動

・スカウトのカスタマイズ

佐々木(莉):ハイクラス人材やコア人材は一人採用するだけでも、通常の中途採用の工数の2倍から2.5倍の工数がかかります。一方で、人材リソースをこれ以上増やせない企業様も多いのが実情です。そこで、ここからはハイクラス人材やコア人材のスカウト制度を上げる方法についてご紹介したいと思います。

佐々木(莉):まずはスカウトを行い、自社のアトラクト要素の検証を進めるのがおすすめです。スカウトから始めることで、潜在層を含めた攻めのアプローチが可能になります。またスカウトの返信率などで市場感や何が候補者に刺さるのかが分かるので、 PDCAを早く回せるというのも大きなメリットになります。

またスカウトのアトラクト要素が揃っていると、リファラル採用やエージェント活用にも応用できるなどの側面もあります。

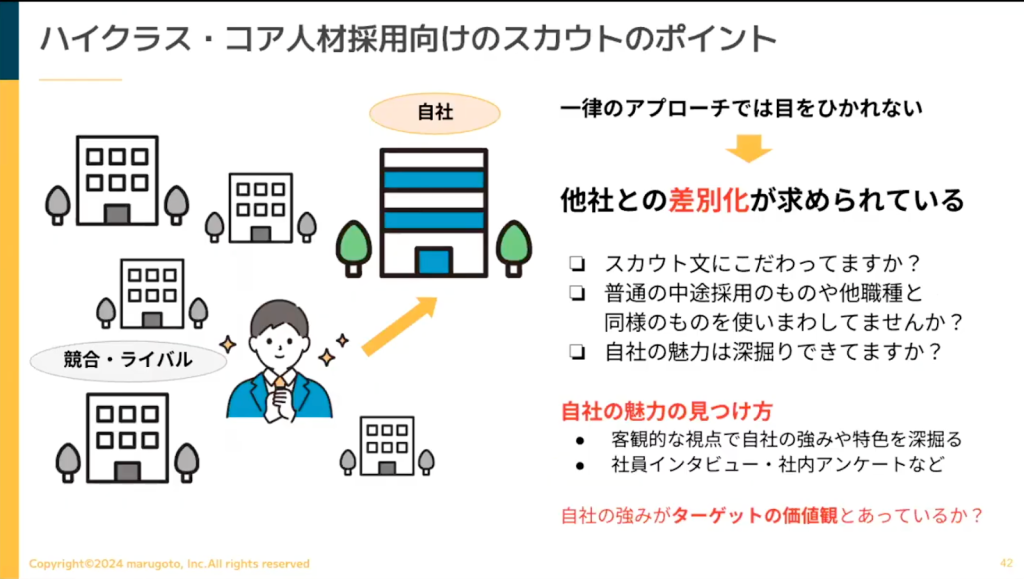

佐々木(莉):これらを踏まえたうえで、ハイクラス人材やコア人材採用におけるスカウトのポイントは、個別にカスタマイズされたアプローチで、より適した人材を獲得することです。

優秀なハイクラス人材やコア人材は、さまざまな企業からスカウトが送られてくるため、特徴のないアプローチでは記憶に残らないことが多いのです。自社が強みや魅力だと感じている部分が、ターゲット候補者には本当に魅力となっているのか、価値観と合っているのかを、今一度確認してみてください。

開封率を上げるスカウトタイトルのコツ

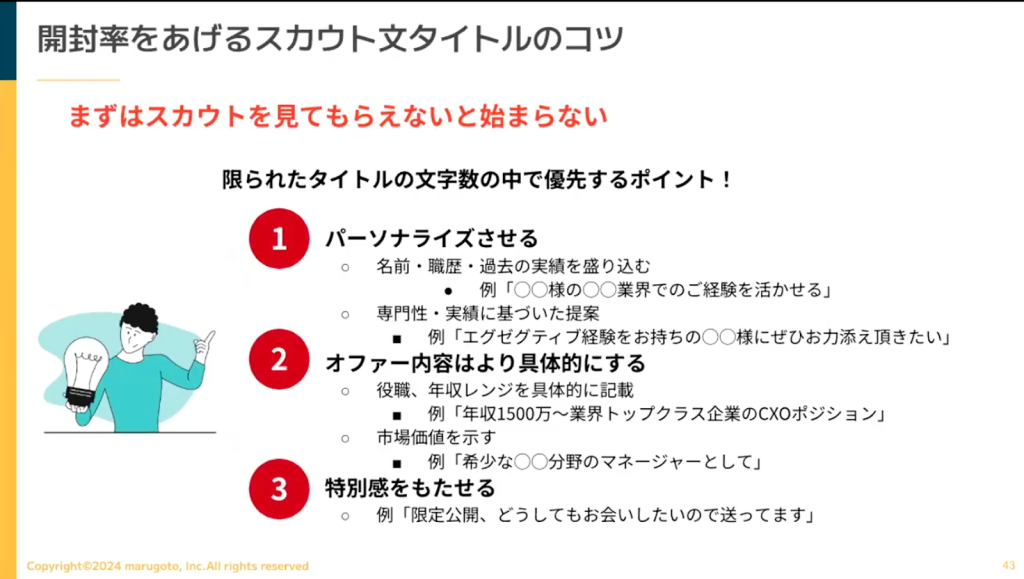

佐々木(莉):ここからは、具体的にハイクラス・コア人材採用向けのスカウト文章のポイントについてご紹介します。最初にタイトルのコツです。

前提として、特に知名度がない会社からのスカウトは開かない方が多いという実態があります。 しかし、ベンチャーやスタートアップの会社ほどスカウトを開いてもらわないと話になりません。そのうえでタイトルは重要なポイントとなります。

タイトルでは使用している媒体のUI(ユーザーインターフェイス)を確認した上で、伝えたいポイントをどこに持ってくるのかが重要になります。

<開封率をあげるスカウト文タイトルのコツ>

・ パーソナライズさせる

・ オファー 内容はより具体的にする

・ 特別感を持たせる

佐々木(莉):最近は実名を出すビジネスSNSも増えてきておりますので、名前を検索し、出てきた記事を参考にして、一気にカスタマイズするのもおすすめです。

また3つ目の特別感をもたせるというところは、企業によって成果が出るポイントが変わります。私がご支援している企業様では毎週、スカウトの開封率を確認し、ABテストを実施、何が1番刺さったのかを検証しています。大体50通ぐらい送付してみるのがひとつの指標になるので、スカウトのタイトルを変更して、まずは50通送ってみるというのを目標に置いてみてもいいと思います。

開封率を上げるスカウト本文のコツ

佐々木(莉):続いてスカウト本文のコツをご紹介します。

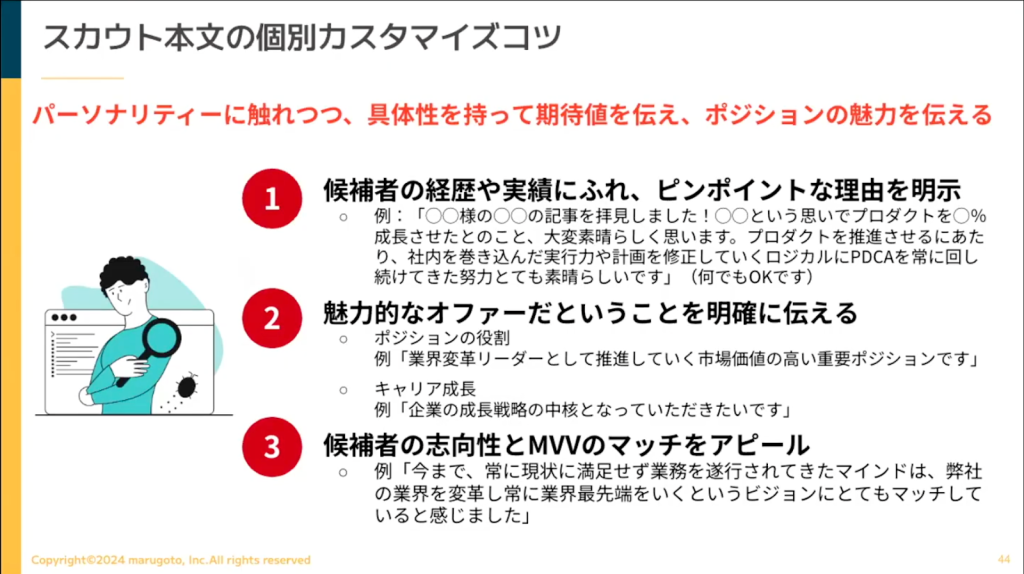

<スカウト本文の個別カスタマイズのコツ>

・ 候補者の経歴や実績にふれ、 ピンポイントな理由を明示

・ 魅力的なオファーだということを明確に伝える

・ 候補者の志向性とMVVのマッチをアピール

佐々木(莉):スカウト本文ではその方のパーソナリティに触れつつ、具体性を持って期待値を伝えること、そしてポジションのみの魅力を伝えていくことが大切です。

特に「候補者の志向性とMVVのマッチをアピール」する点については、その方のマインドにも触れつつ『自社とマッチしているから声かけさせていただきました』など、レジュメ文章をそのまま持ってきた感じをなくして、しっかりとカスタマイズしていくことが大切です。年齢や役職に合わせてパターンを用意しておくのもいいと思いますので、ぜひ具体的に褒めて、スキルと企業側で提供できる環境、マッチする点を書いていきましょう。

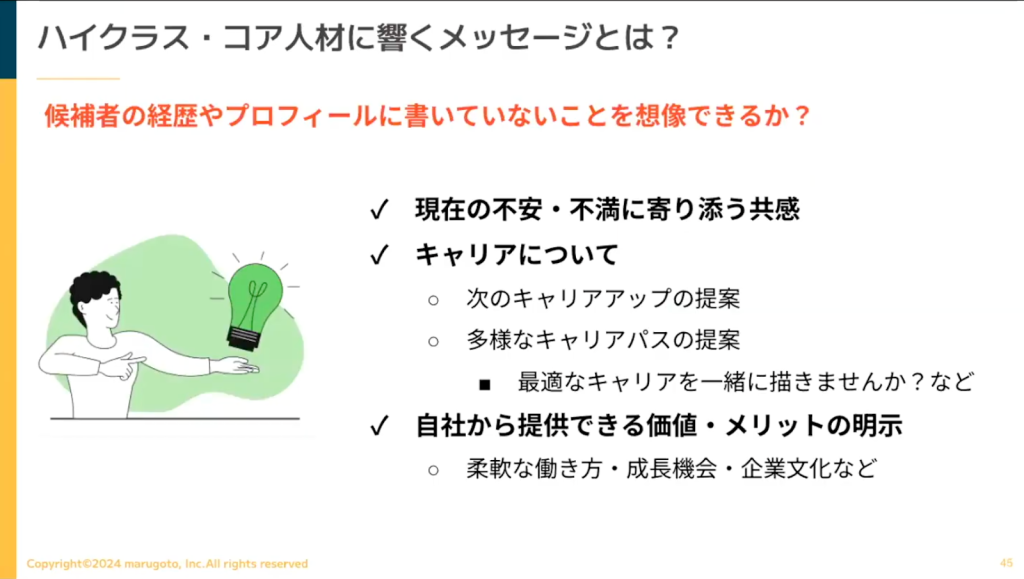

佐々木(莉):そのうえで、本文において最も重要なのは、いかに候補者の経歴、プロフィールに書かれていないことを想像できるかです。

今の会社やキャリアアップに不安や不満がないか、働き方についての要望はないかなど、その方について考え、その思いに共感したうえで、多様なキャリアパスの提案や、自社が提供できる価値やメリットは何かというのを想像いただきながらアプローチ文章を書いてみてください。

弊社がかかわらせていただいた企業様の中には、スカウト担当者が量よりも質にこだわり、1通ずつカスタマイズや短いスパンでのリライトを重ねた結果、約3か月間で4名のCTO候補に、最終面接フェーズまで進んでいただくことができた事例もあります。

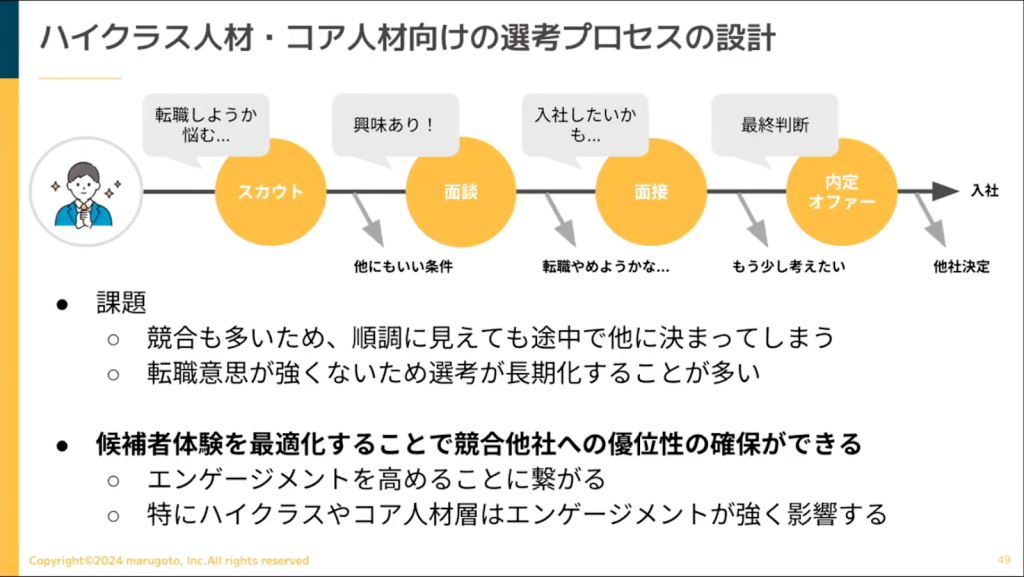

ハイクラス人材・コア人材向け選考設計

佐々木(莉):最後に、ハイクラスコア人材向けの選考プロセスの設計についても見ていきたいと思います。なぜハイクラスコア人材向けに選考プロセスを設計する必要があるのでしょうか。それは企業へのエンゲージメントを高めるためです。

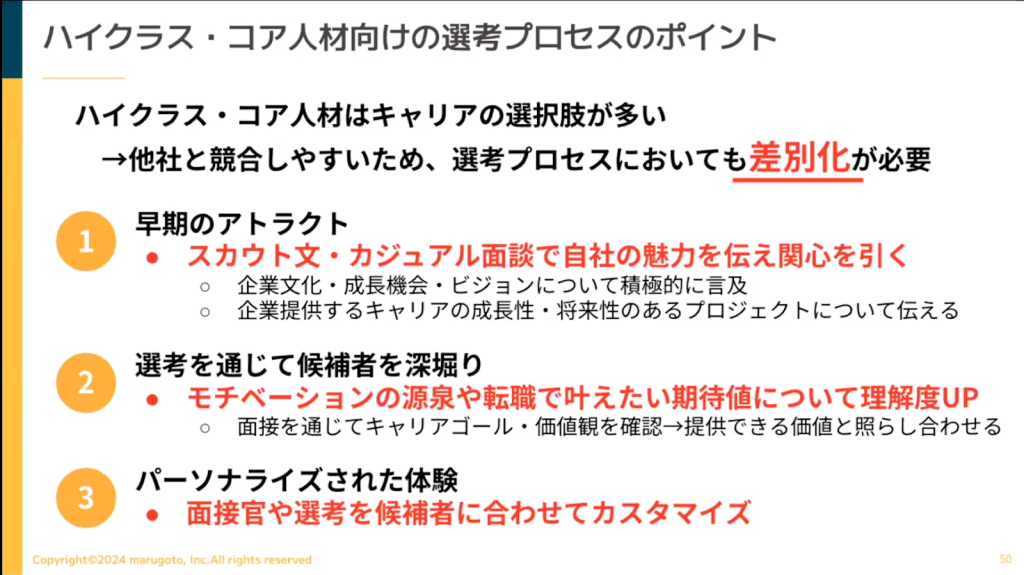

<ハイクラス人材・コア人材向け選考設計のポイント>

・早期のアトラクト

・選考を通じて候補者を深掘り

・ パーソナライズされた体験

佐々木(莉):まずは初期段階で自社の魅力を伝えて関心を引くことです。 スカウト文やカジュアル面談で、企業文化や成長機会など、ターゲットに刺さる魅力をぜひ積極的に言及して、提供可能なキャリアをぜひ伝えていきましょう。

2つ目は選考を通して深掘りをしていくことです。候補者のことを本当深く知っていくことが大切になってきますので、面接を通してその方が何をキャリアのゴールにしているのかとか、大事にしているのかというところをしっかりと確認していきましょう。

最後に、候補者に合わせてパーソナライズされた選考体験を作っていくことです。採用担当や現場責任者、役員面接というありきたりな面接体験だけでは、転職への不安が払拭できなかったり、一緒に働くイメージが持てなかったりします。候補者の体験をどう高めていくかというところで、同年代の面接官を用意したり、過去に同じような業界から転職して活躍してるメンバーがいるならその社員に対応してもらったりと、会社全体としての採用力を高め、誰が面接しても同様のアトラクトができるようにトレーニングをしていきましょう。

まとめ

事業を加速していくうえで、ハイクラス・コア人材の採用は会社全体にとって重要なミッションとなりますが、時間も工数もかかるという課題があります。ぜひ今回の内容が、ハイクラス・コア人材採用の課題解決、および事業拡大のきっかけとなれば幸いです。