コロナ禍における企業の採用活動では、およそ7割がオンライン採用を導入していると報告されています。

また、ビジネスのDX化やAI導入にともない、即戦力となる人材ニーズはコロナ以前よりも高まり、今後は次のフェーズとして「オンライン採用」が必須となることが予想されます。

一方で、働き方や会社の理念、あるいは社会的な貢献性が高いかなど、候補者側の企業選びの軸にも変化が起こっています。

こうした中、競合他社との差別化をはかるためには「オンライン採用」はもとより、さらに一歩踏み込んだ採用戦略を立てていくことが重要になってきました。

そこで本日は、数多くの企業の採用をサポートされているThinkings株式会社の森田 徹様をお迎えして、Eight Career Designと共催で開かれたセミナーの内容をご紹介します。

登壇者

森田 徹(もりた・とおる)

Thinkings株式会社 取締役

採用コンサルティング会社で新卒・中途採用の仕組み作りや採用の設計から実行まで幅広くサポート。2013年Thinkings株式会社の前身であるイグナイトアイへ入社。企業の採用支援を行っている。

橋本剛(はしもと・ごう)

Sansan株式会社 Eight事業部 Eight Career Design

マネージャー

新卒でカルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社に入社し、Tポイント提携営業やデータベースマーケティング事業に従事。2019年にSansan株式会社に入社。『Eight Career Design』立ち上げ期にセールス面を中心に携わる。現在はEight Career Designのマーケティング責任者を務める。

即戦力を採用するため押さえるべき3つのポイント

カジュアル面談を実施する上で押さえるべきポイント

橋本:オンライン採用の課題として「自社の魅力が伝わりづらい」というお声をよく耳にします。そこで重要になるのがカジュアル面談です。

カジュアル面談では以下を行うことで、候補者の解像度を上げる効果があります。

<カジュアル面談で候補者の解像度を上げるポイント>

・候補者が求めている情報をしっかりと開示すること

・自社の良い点悪い点を率直にお伝えすること

さらに候補者に対して適切な社員を面接にアサインし、自社のイメージをなるべく正しく理解してもらえるように設定することが重要です。

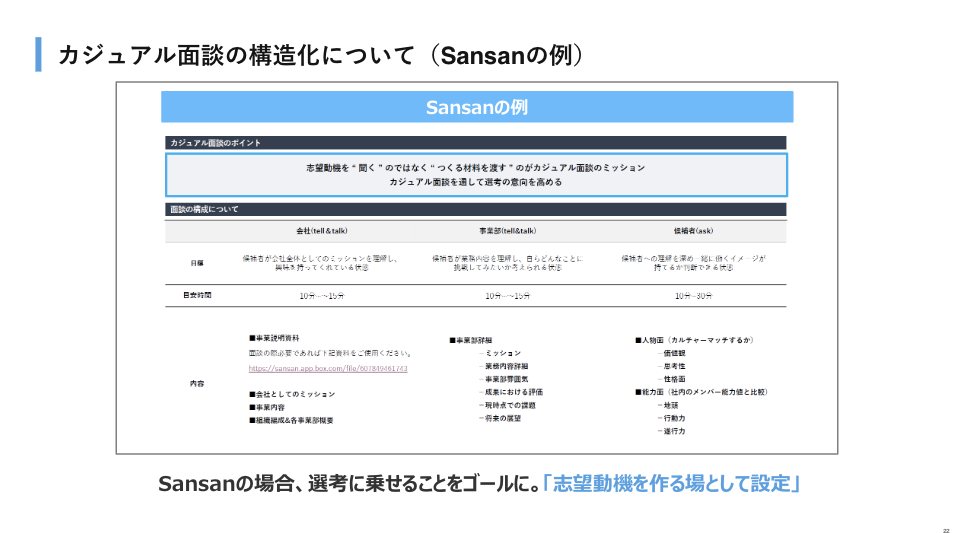

カジュアル面談の構造化(Sansanの例)

橋本:弊社では面接官との情報共有のために下図のようなシートを作り、面接内容について細かくコミュニケーションをとっています。

カジュアル面談の目的はあくまでも志望動機を作る場とし、選考に乗せることをゴールに設定することが重要です。

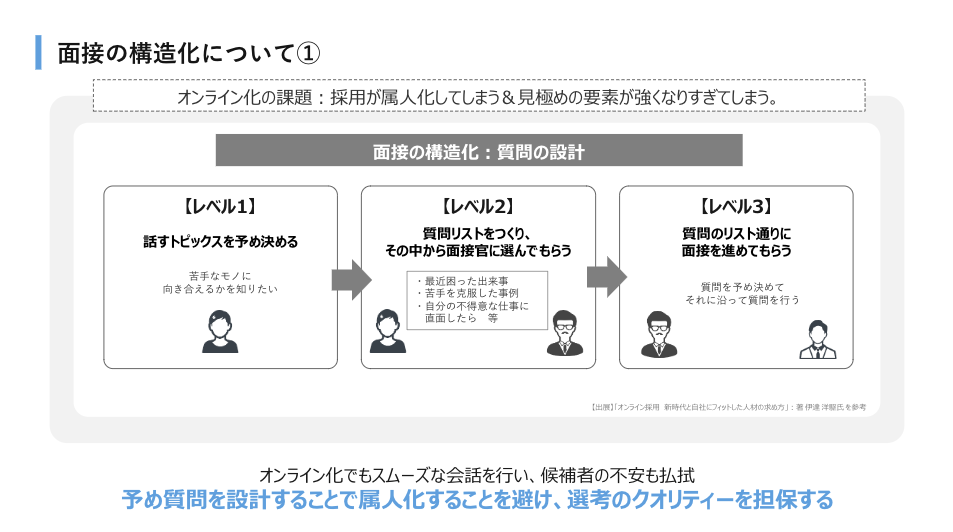

橋本:カジュアル面談で大事なポイントは質問設計をあらかじめ作っておくことです。選考のクオリティを担保することが可能になります。

また、面接官がオンライン化に慣れておらず、話がスムーズに進まないと、候補者は不安を感じてパフォーマンスを発揮できないという課題がありました。

ここに対応するためにも質問設計が重要になります。

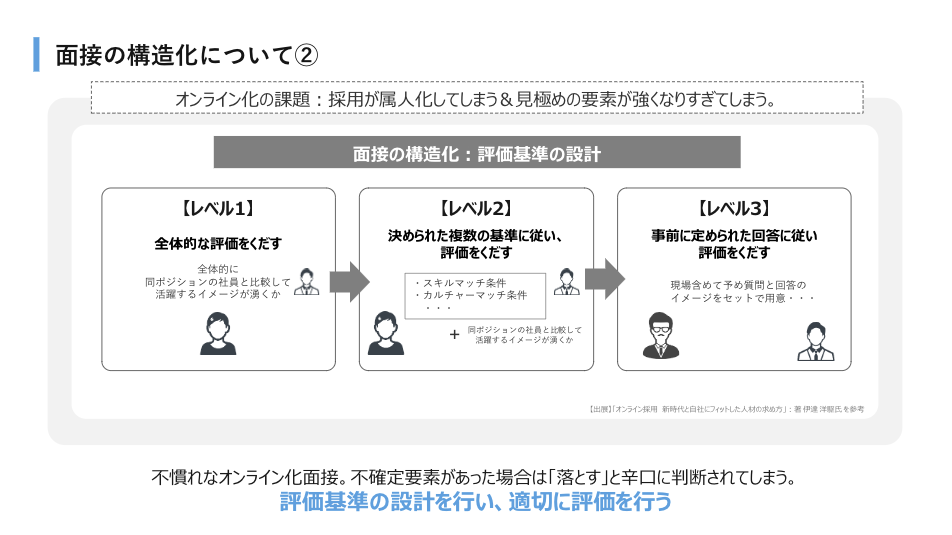

以下は、弊社で設定したレベル1~3の質問内容と、それに対する評価基準です。

<質問の設計>

レベル1:話すトピックをあらかじめ決める = 苦手なモノに向き合えるかを知りたい

レベル2:質問リストの中から面接官に選んでもらう

レベル3:質問のリスト通りに面接を進めてもらう = 質問を決めておく

橋本:次に評価基準について。

候補者からすると『オンラインの方が辛口評価になる』というデータがあります。そこに対応するために評価基準を設計します。

<評価基準>

レベル1:全体的な評価をくだす

レベル2:決められた複数の基準に従い、評価をくだす

レベル3:事前に定められた回答に従い評価をくだす

橋本:基準設計による適切な評価を行うことが非常に大事です。

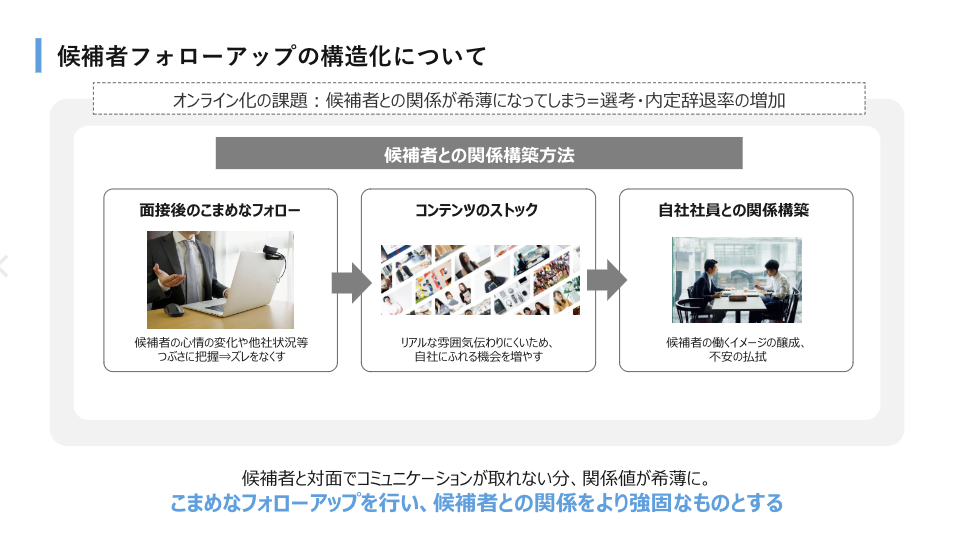

橋本:3つ目が候補者のフォローアップの構造化です。

オンラインでは、候補者との関係が希薄になるという課題がありました。そのため選考や内定を辞退される比率も増加する傾向があります。

そこで3つのポイントで整理します。

1.面接後のこまめなフォロー:候補者の心情変化や他社状況などを把握しズレをなくす

2.コンテンツのストック:自社に触れる機会を増やす

3.自社社員との関係構築:候補者の働くイメージの情勢、不安の払しょく

橋本:自社の採用ブランディングなどをアップロードし、いつでも見ることができる状況を作っておくことで、リアルな自社の雰囲気を伝えることができます。また実際に働いている社員と候補者に合ってもらい、現場のイメージを伝える機会を作っておくことをおすすめします。

環境変化に対応する改善サイクルと体制構築のポイント

森田氏:私からは、採用の変化に対応する振り返りと体制構築のポイントというお話をさせていただきます。

走りながら考える、振り返り・改善サイクルを回すコツ/PDCAを小さく回す

森田氏:中途採用の特徴として短期スパン、採用までのスピードが速く、PDCAを回しやすいことが挙げられます。

そこで重要なのが、適切なKPIの設計や状態把握です。

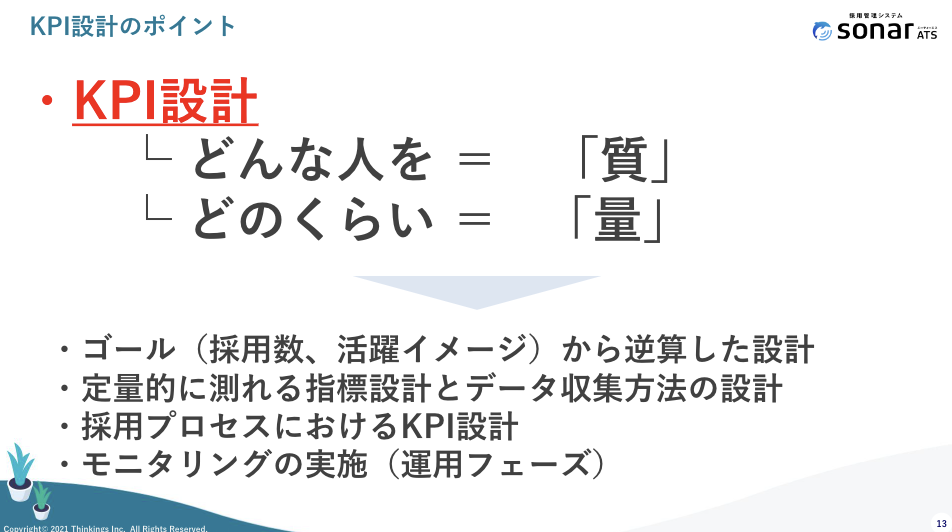

1. KPI設計のポイント

森田氏:KPIを設計する際には「質」と「量」がポイントになります。

質:どんな人を求めているのか

量(人数):採用したい人数

これらをゴールから逆算して、定量的に測れる指標とデータ収集方法などを考慮してKPIの設計を行うと良いと思います。

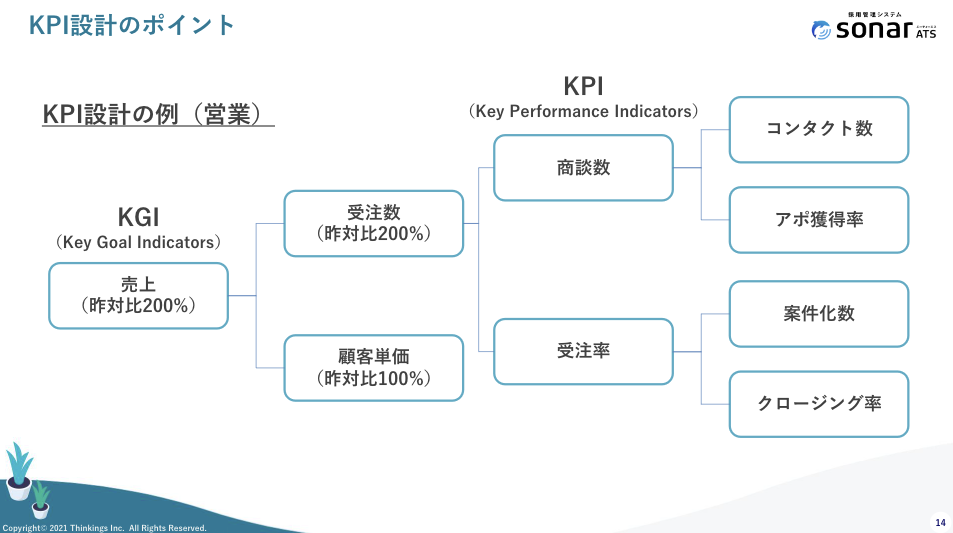

例)年間30人採用しようとする場合

森田氏:まずは人数を細かく分解していきます。

採用したいと思う候補者が50人いて60%の承諾率であれば、30人の採用が実現します。つまり内定を50人に出すためには、選考の通過率10%として応募者500人を集める必要があると分かります。

このように採用30人という数字をKPIとして追いかけつつ、どのような要素で選考が行われるかを関連付けていくことが重要です。

2.「スキル」と「カルチャー」の2軸で定量的に状態を把握

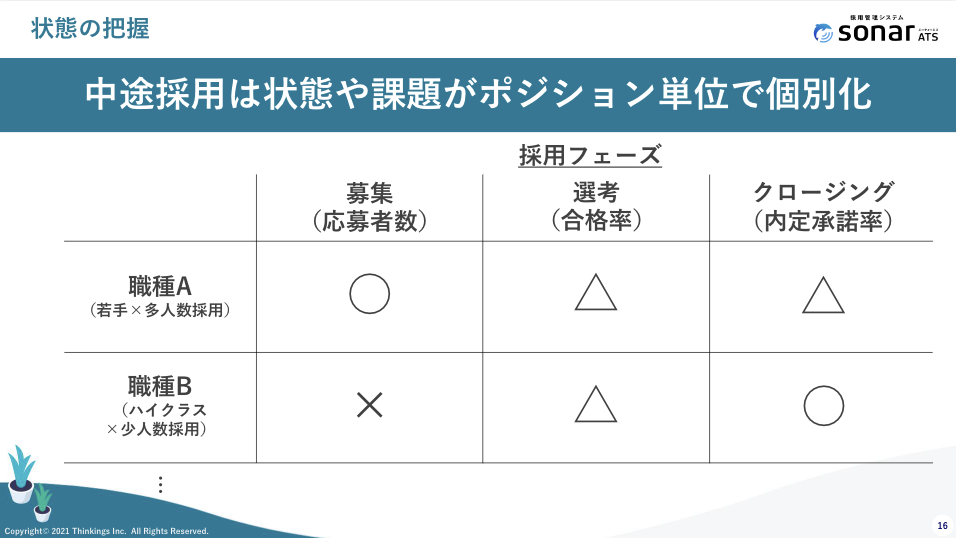

森田氏:KPIの設計と同時に、ポジション単位で状態や課題を把握することも大切なポイントです。

例えば、職種Aでは経験よりも人数を優先、職種Bではハイクラスで少人数採用したいなど、ポジションによる違いがあるでしょう。また採用をクロージングするまでに、どこに課題があるかを把握することも大切です。

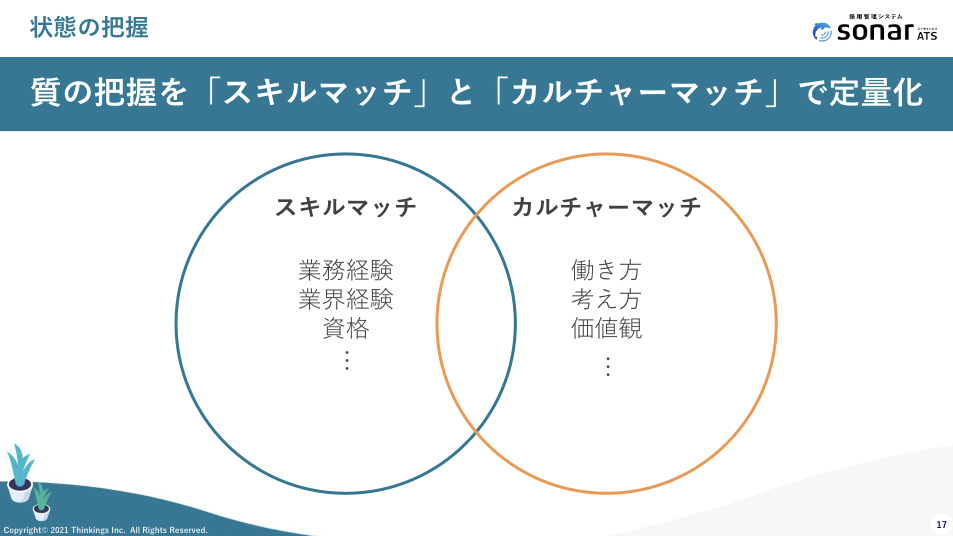

森田氏:またスキルマッチとカルチャーマッチの両側面で把握すると、「質」に対してどこに課題があるかが明確になります。

森田氏:この状態を定量化して課題を洗い出すと、評価の基準なども仕組み化しやすくなると思います。

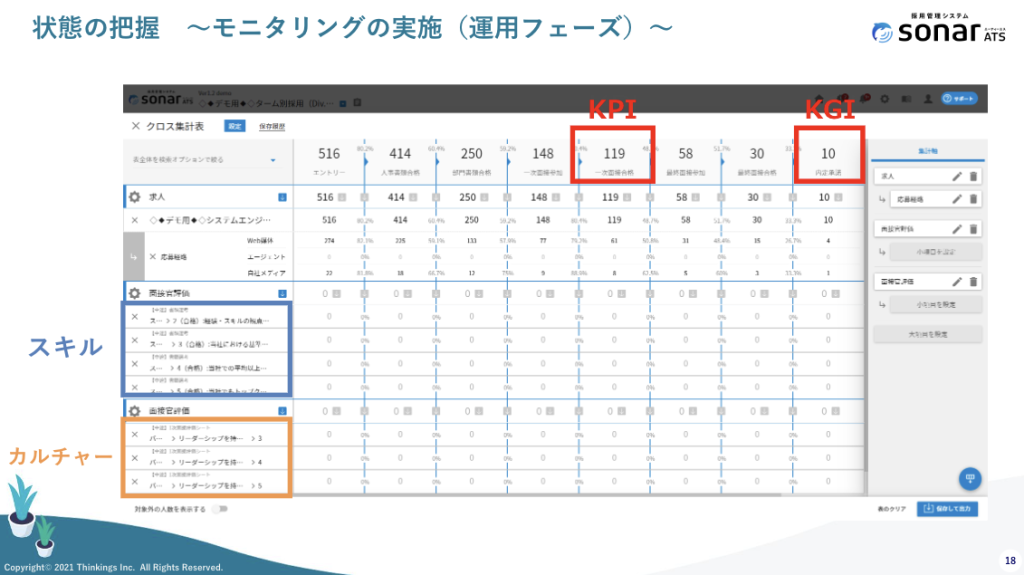

3.KPIをモニタリングできる状態へ

森田氏:状態を把握する際にKPIを落とし込むことで、課題の可視化が可能になります。スキルとカルチャーマッチを定量的に把握しながら、どこにKPIを設定していくか。さらに小さくPDCAを回していくことを実現していただけると、次の目標を立てやすくなるかと思います。

環境変化に対応する体制構築のポイント

森田氏:即戦力人材のニーズが高まる今、採用担当者の業務内容は非常に多様化・複雑化しています。セールスをしながら一方でオペレーション、さらに社内の調整もするなど高いスキルが求められているのが実情です。そこで重要になるのが体制の構築です。

1.採用・人事担当者の業務分解を行い体制構築が必要

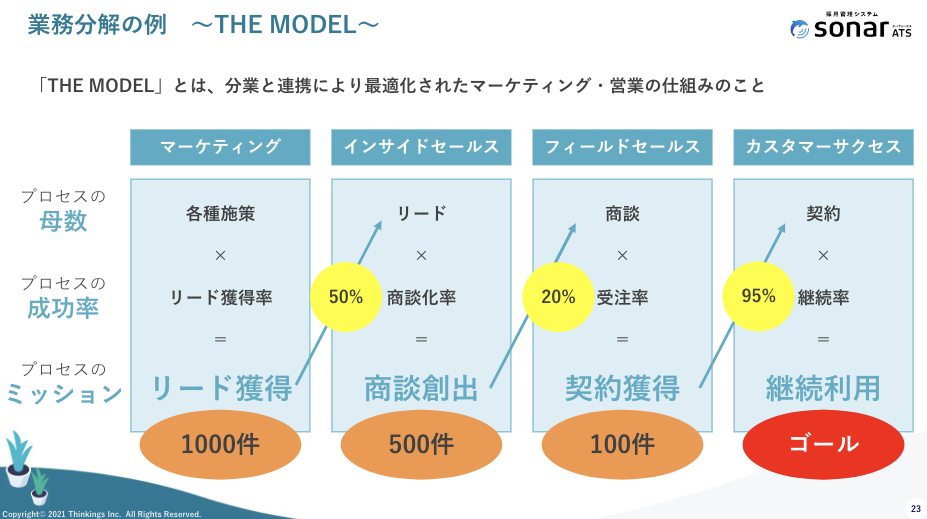

森田氏:アメリカのセールスフォース・ドットコム社で実践している営業の分業体制「THE MODEL」というものがあります。

マーケティング・営業の業務を分解して、それぞれがミッションを持ちながら協議をしつつ、最終的にはチームとして目標を達成するという仕組みで、全体の質や専門性がより高まるという特徴があります。これを採用部門に置き換えてみます。

森田氏:これらを全てひとりの担当者でこなすには非常に大変なので、内外のリソースを使っていくことになります。

さらに分業すると、横の連携が非常に大切になりますので、情報の共有などしっかりとした仕組み作りと掛け合わせて行うことが重要です。

2.採用目標や課題とリンクさせ成果を出すための体制設計

森田氏:現状の強みと課題を把握することが重要だというお話をさせていただきました。

その上で採用の目標と課題を連携させ、最終的には成果を出すためにどのような体制が理想的なのかを設計していくと、足りない部分が洗い出されます。社内リソースで対応するのか、外部を活用するかをご検討いただければ、望ましい体制構築が可能になると思います。

森田氏:また今後もさまざまな形で環境変化は起きると考えられます。その際に企業の対応力や基礎力を高めることは企業の力となります。

また体制の変化や課題を捉えることで、タイムリーに改善活動を実施することができるでしょう。採用体制の可変性を持つことも重要になっていきますので、各企業の皆様にはそれぞれのポイントを精査して体制の構築をはかっていただければと思います。

まとめ

採用のオンライン化が本格的に普及し、さまざまな新しい施策の必要性が高まっている中で、具体的な一歩をどこから始めたらいいのかと悩む企業や採用担当者の方も多いかと思われます。

コツとしては一気に始めるのではなく、注力しているポジションに対してKPIの設計や現状を把握するなど、優先順位をつけてアプローチしていくことが大事です。

またオンライン時代ではカジュアル面談による候補者との温度差を縮める施策の重要性が高まっています。誰が何をどのように話すか、ポイントを絞って臨むことが成功の秘訣と言えます。

それぞれの企業様において、オンライン時代の採用施策構築の参考にしていただき、素晴らしい人材との出会いを実現していただけたら幸いです。