コロナ禍において、テレワークや副業の増加など人々の働き方が多様化した今、社員のエンゲージメントの向上は、優秀な人材の定着に結び付く重要なキーワードとして捉えられるようになりました。

しかし、自社への貢献意欲を高めることがとても重要になっている中、エンゲージメント強化の取り組みに対して、課題を感じている企業も多いのではないでしょうか。

組織のエンゲージメント強化の要素は、主に以下の3つの要素が考えられます。

1.理念浸透

2.部署間連携

3.個人のモチベーション

この中で特に1の理念浸透は非常に重要でありながら、課題と捉えている企業が多いことから、今セミナーでテーマアップしました。

カルチャーマネジメントのパートをFringe81株式会社の斉藤知明氏から、エントリーマネジメントを弊社の橋本剛から解説させていただきます。

登壇者

斉藤知明(さいとう・ともあき)

Fringe81株式会社 執行役員 CPO

東京大学機械情報工学専攻。学業の傍ら株式会社mikanにて、CTOとしてアプリ開発・組織運営に従事。Fringe81株式会社に入社、Unipos事業責任者を務める。2019年4月には、執行役員に就任。過去起業時のチームづくりの経験と、上場企業経営者の視点を合わせながら、多様な個性を持つ東京本社総勢150名以上のメンバーを率いる。組織づくりのモットーは「自律的な意思決定を促す権限移譲」。

橋本剛(はしもと・ごう)

Sansan株式会社 Eight事業部 Career部

マネージャー

新卒でカルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社に入社し、Tポイント提携営業やデータベースマーケティング事業に従事。2019年にSansan株式会社に入社。『Eight Career Design』立ち上げ期にセールス面を中心に携わる。現在はEight Career Designのマーケティング責任者を務める。

採用からはじめる理念浸透について

橋本:企業の理念浸透は入社した後により深く関わってきますが、入社前の段階でしっかりとした共感や理解度を高めておくことも重要なポイントです。理念に対しての理解度が低い状態で入社すると、ミスマッチが起きると言われています。

エンゲージメントを高めることは、パフォーマンスの向上や事業成長への貢献、採用の強化にもつながります。

そこで弊社のパートでは、エントリーマネジメントにおける、理念浸透の重要性についてお話させていただきます。

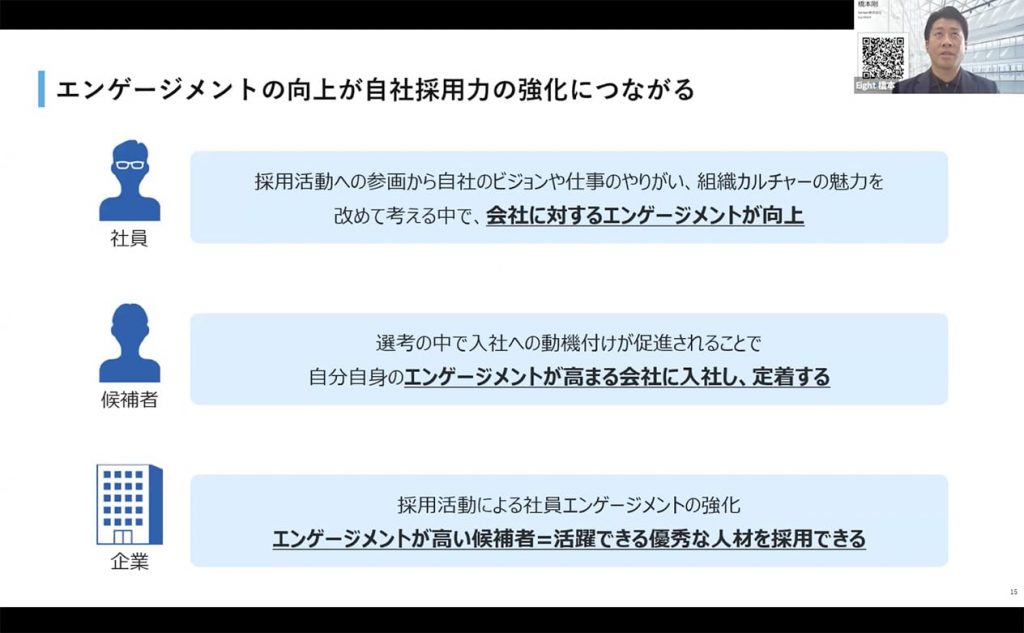

エンゲージメントの向上が採用力の強化に直結する

橋本:エンゲージメントの向上と採用力の関係については、下図のように社員が採用活動へ参画することで、改めて自社の理念がきちんと浸透された状態になる、そしてその社員が候補者の方々に理念を伝えていくという循環が生まれます。

橋本:候補者はエンゲージメントの高い社員から熱意のこもった話を聞くことで、自身のエンゲージメントも高い状態で入社することができるため、定着する可能性が高まります。

エンゲージメントの高い人材は、入社後の定着や活躍が期待できる存在です。つまり企業の活性化にもつながるため、採用力の強化に直結しているのではないかと考えます。

コロナ禍で変化したミスマッチ要因と退職理由

橋本:では、入社後に起きるミスマッチの原因を考えてみましょう。

まず前提としてスキルがある方々の採用が、かなり激化していることが挙げられます。昨今、企業側は教育コストをかけられない状況で、経験・スキルがあり即戦力になる人材を求める傾向が強くなっているからです。そのため競争がさらに激しくなり、企業側が採用スピードを短縮する動きが見られるようになりました。ここにミスマッチの一つの要因があります。

つまり入社までに会って話せる機会が少なくなり、候補者と企業との双方のすり合わせができないまま、入社に至ってしまうケースです。

その結果、候補者からすると思い描いていた社風や仕事内容と違っていた、企業側からすると期待していたような活躍をしてもらえない、などのミスマッチが起きてしまいます。

だからこそ、候補者の企業を選択する軸にも変化が現れているのではないかと思いますし、

企業側も働き方の多様化に合わせて、規則を柔軟化するなのど対応をとることで、離職率を下げられる。

さらに、企業が目指している姿や理念をきちんと候補者に伝えて共感を得ることができれば、入社後の定着、入社後のコミットメントにもつながります。そこで重要になるのが、入社前の理念浸透です。

採用局面から見た理念浸透のための2つのポイント

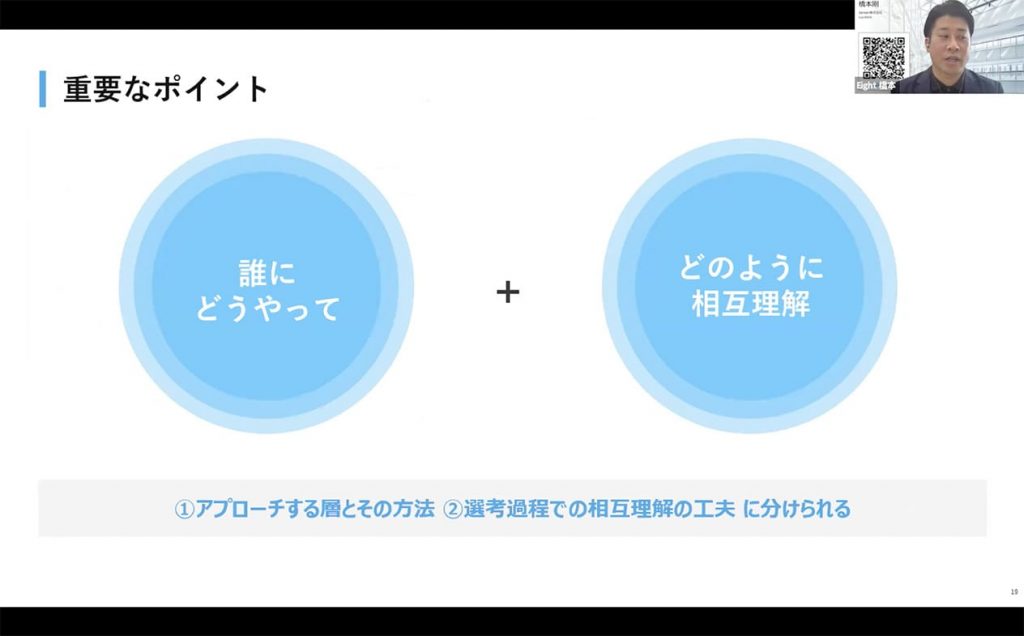

では、どうやって理念を浸透させるのがよいのでしょうか。採用局面では以下2点が大事なポイントになります。

1.誰にどうやってアプローチするのか(アプローチする層とその方法)

2.どうやって選考過程の中で相互理解を深めていくのか(選考過程での相互理解の工夫)

①アプローチする層とその方法

橋本:まず誰にどうやってアプローチするのか、という点を説明させていただきます。

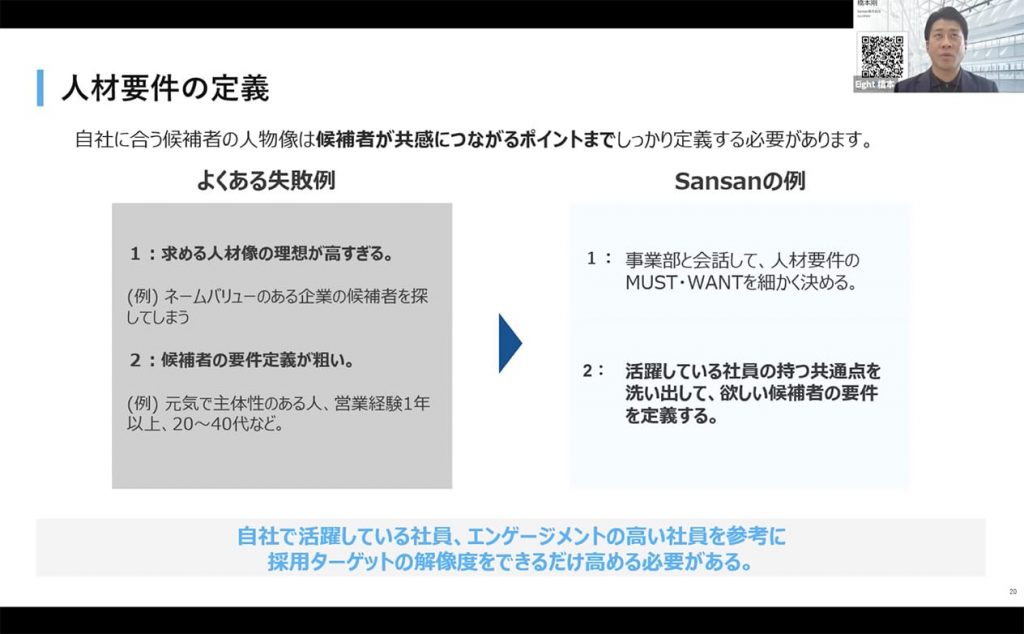

採用という観点で見た時には『人材の要件定義』というポイントは必要になると思います。

この中でよくある失敗例は以下3つです。

1.求める人材像の理想が高すぎる

2.候補者の要件定義が粗い

3.エージェントに丸投げしている

人材の要件定義の際には、以下のポイントに注意して進めていきましょう。

《人材の要件定義のポイント》

1 人事だけではなく事業部側と求める人材の「MUST・WANT」を詳細に設定

2 活躍している社員の持つ共通点を洗い出し、候補者の要件を解像度高く定義する

➡ 活躍する社員は自社にエンゲージメント高くコミットメントしてくれる傾向がある

3 候補者がどういう企業でどのようなポジションについているか

橋本:これらの要件を人事や面接官を含めて、解像度高く共通理解を深めてからオファーを出すことが大事になります。

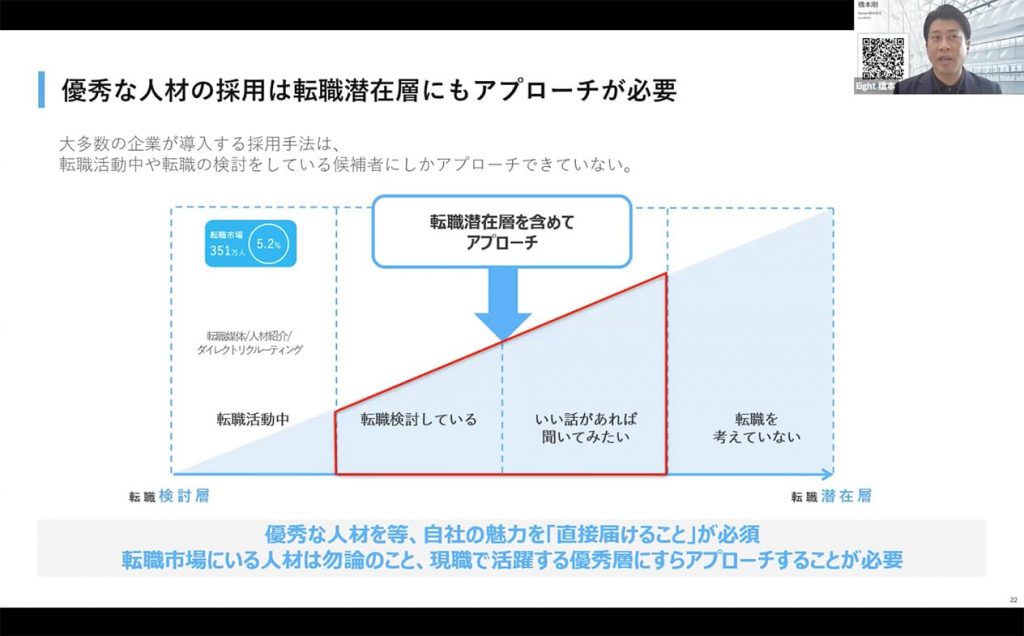

理念浸透の側面から考えると、現職で活躍中のいわゆる「転職潜在層」に対してのアプローチは重要だと言えるでしょう。

《転職潜在層へのアプローチが必要な理由》

1.転職活動中の人の割合は市場に対して5%。

その中でさらに優秀な人材を競合している現状

➡ 転職潜在層へのアプローチが必要になっている

2.潜在層の人たちは現職にやりがいを持ち理念に共感しコミットしていることが多い

➡ 自社に来てくれた後も自社に対してコミットしてくれる可能性が高い

②選考過程での相互理解の工夫における重要なポイント

橋本:ここからはどのように相互理解を深めていくのかという点について解説します。

解像度高く要件定義を行い、アプローチする人材が決まったら、「惹きつけ」「見極め」という作業の中で相互理解を深めていくことが重要です。

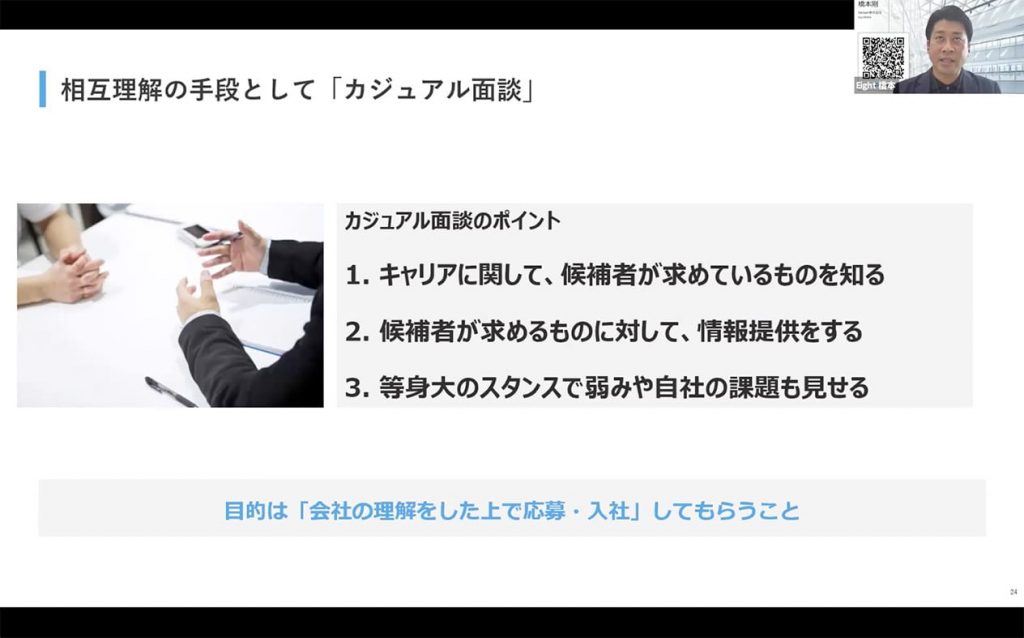

ここで効果的な手法が「カジュアル面談」です。カジュアル面談はダイレクトリクルーティングでもリファラル採用でも、必ず行っていただきたいと思います。

《カジュアル面談でお伝えするポイント》

1.キャリアに関して候補者が求めているもの

2.自社について弱みや課題も含めた、等身大のスタンスでお伝えする

※候補者が求める情報だけを提供する形では、自社についての本当の理解が進まない。

橋本:キーワードは「等身大」。自社について良くも悪くも理解した上で入社していただくことが、定着という観点からも一番大事なことです。また、選考の各フェーズにおけるフォローアップも、お互いの認識齟齬をなくすという意味で非常に重要です。

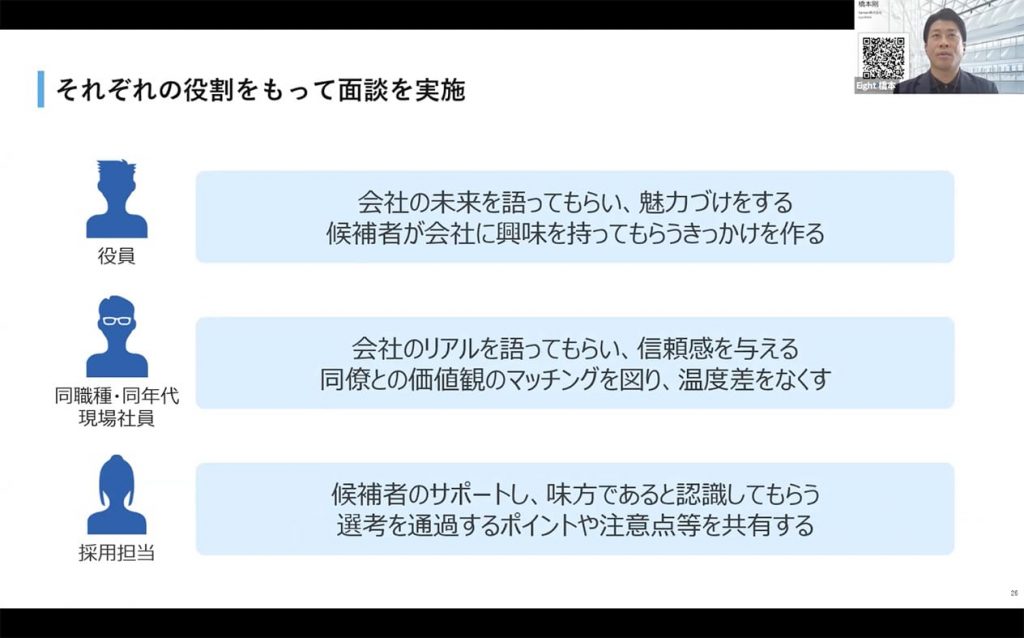

さらに各フェーズに適切な担当者をアサインし対応することも、自社の理解度を高めることにつながります。

《各フェーズでのフォローアップに適切な人選の例》

・自社の理解促進をはかり、会社の未来像をより伝えたい場合

➡ 役員

・リアリティをもって自社のことを伝えたい場合

➡ 同職種・同年代の現場職員

※信頼感を高める ※掲げる理念が浸透していることを示す ※温度差をなくす

・候補者を丁寧にフォローアップし相談に乗る場合

➡ 採用担当者

※味方であるというスタンスで認識を共有する

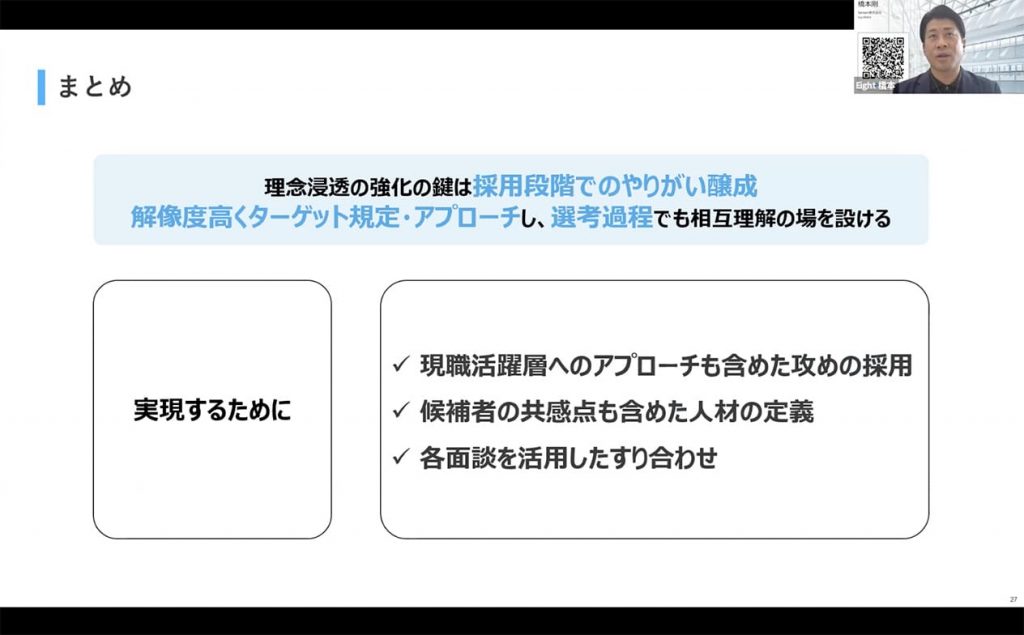

企業の理念を浸透していくためには、採用段階でのすり合わせが非常に大事です。

《理念浸透の鍵》

1.解像度高く求める人材を規定する

2.現職で活躍する層へも直接アプローチ

3.選考過程の中でも相互理解を深めていく

橋本:実際に弊社でも理念に共感して入社する人がほとんどです。それゆえ、現場の方から採用に関わらせてほしいという声があがることが少なくありません。

これこそがエンゲージメントの強化が採用シーンに直結している事例ではないかと感じています。

失速しない“理念浸透”の実現

続いてFringe81株式会社の斉藤氏より、カルチャーマネジメントのパートを解説していただきます。

まず導入として、理念浸透のために必要な「自律的な強い組織を作ること」について、斉藤氏からお話いただきました。

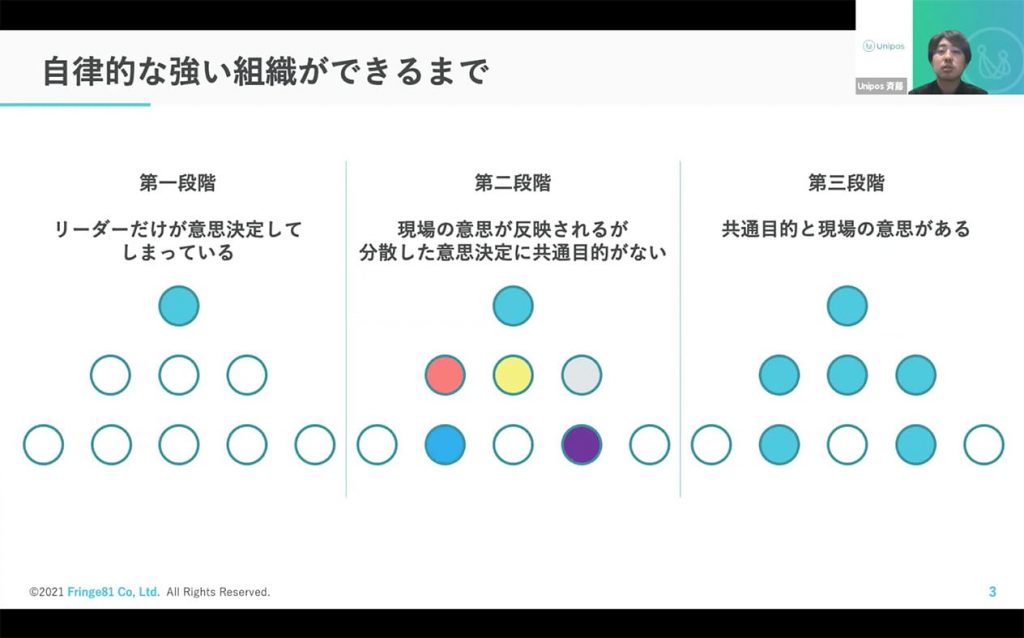

斉藤氏:自律的な組織を定義した時に、同じ目的に対して、社員ひとりひとりが意思を発揮している状態が、非常に強い意思決定ができている組織だと思います。

下の図では「第三段階」の状態です。

・第1段階:一人の強力なリーダーが決定権を持ち、その他の人は従うのみ

・第2段階:多くの人の意見が反映されるが、まとめきれずに意思決定が分散

・第3段階:共通の目的のもと、ひとりひとりが意思決定している

斉藤氏:かつて日本社会では第1段階の企業が多くみられました。近年では第2段階の企業が徐々に増加しましたが、理想型である第3段階へと進む企業はまだ少ないのが現状です。

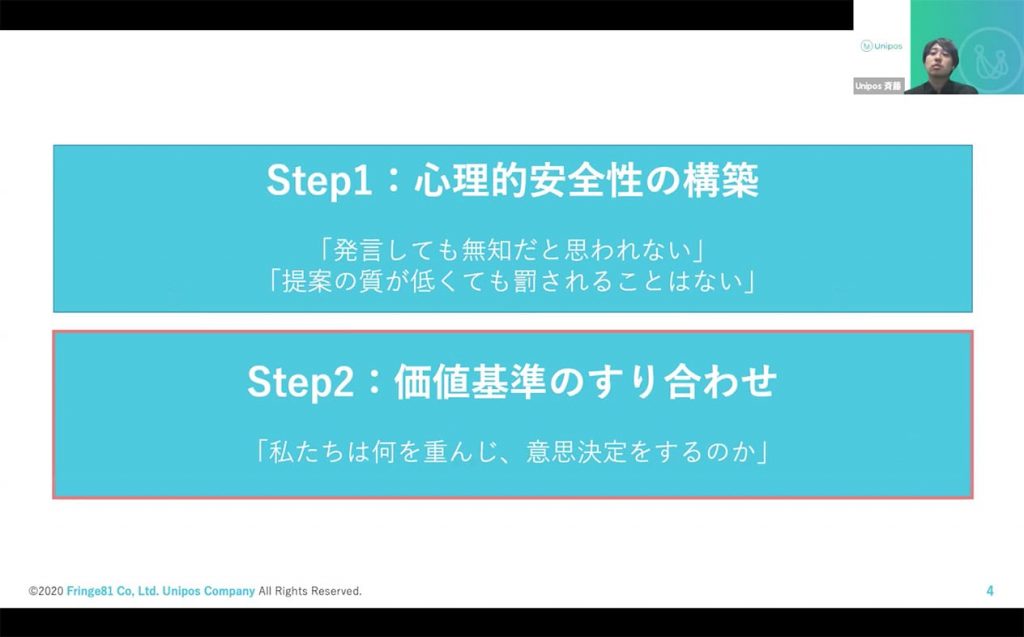

先ほどの第3段階へ進むために、それぞれの状態を理解すると次のようになります。

・Step1(第1段階から第2段階)

心理的安全性の構築 ➡ 「発言しても無知と思われない」など

・Step2(第2段階から第3段階)

価値基準のすり合わせ ➡ 「私たちは何を重んじ、意思決定をするのか」

Step2のような価値基準のすり合わせが、理念浸透へと結びついていきます。

斉藤氏:今日は理念浸透をテーマアップしているので、Step2の価値基準のすり合わせというところにフォーカスしてお話させていただきます。

理念と日々の仕事を結びつける「バリュー(行動指針)」

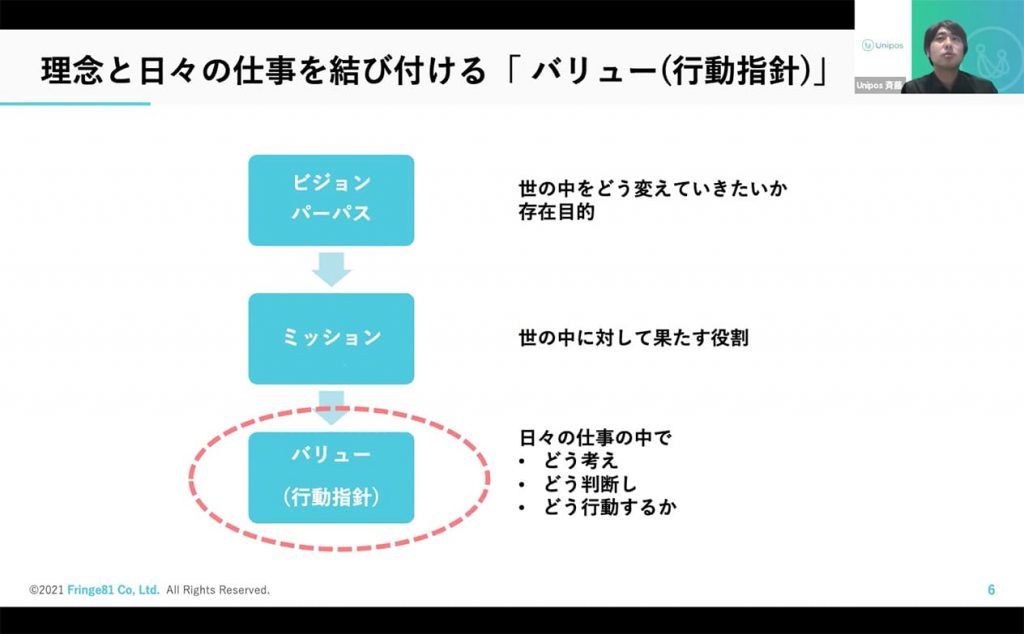

まず理念浸透はどういうことかについて考えてみましょう。理念が浸透している状態とはひとりひとりが自由に意思決定して前に進もうとした時に、同じ目的を見つめているということです。

会社組織や仕事と結び付けてみると、ビジョンやパーパス、ミッションは会社としての考え方です。

一方、バリューは個人として、会社のビジョンやミッションを果たすために、どのような行動規範を大事にしなくてはいけないのか、を示したものです。

ビジョンやミッションを浸透する上で欠かせないのが、バリュー(行動指針)を紐づけることです。ひとりひとりの行動に、会社が大事にしている価値観が反映されているかということがポイントになります。

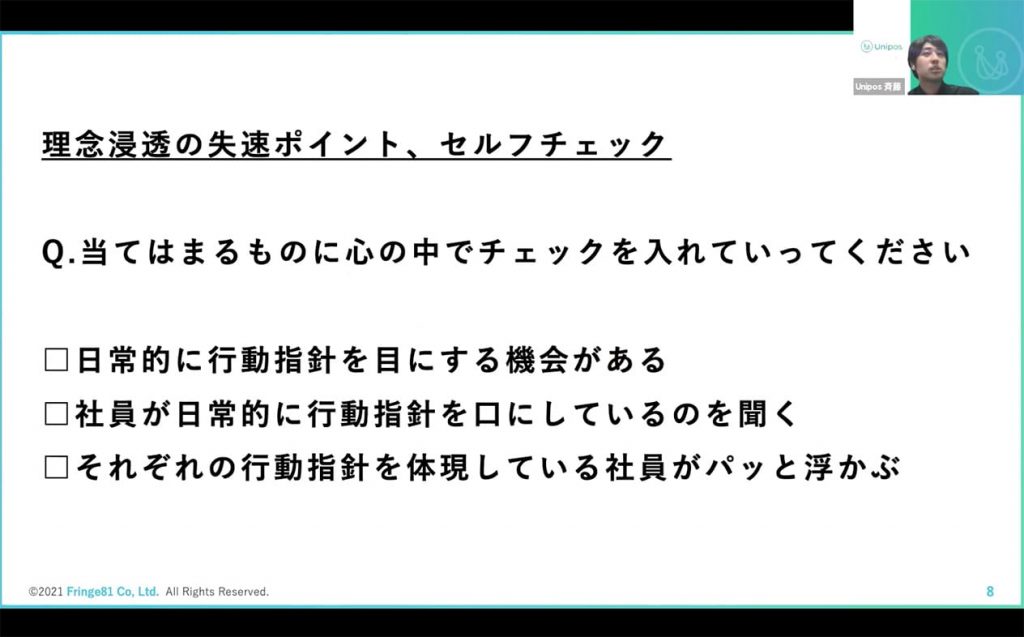

下の図は会社の価値観が社員に浸透しているかどうかのチェックリストです。ぜひご自身で自社についてセルフチェックしてみてください。

《Q:当てはまるものに心の中でチェックを入れてください》

□日常的に行動指針を目にする機会がある

□社員が日常的に行動指針を口にしているのを聞く

□それぞれの行動指針を体現している社員がパッと浮かぶ

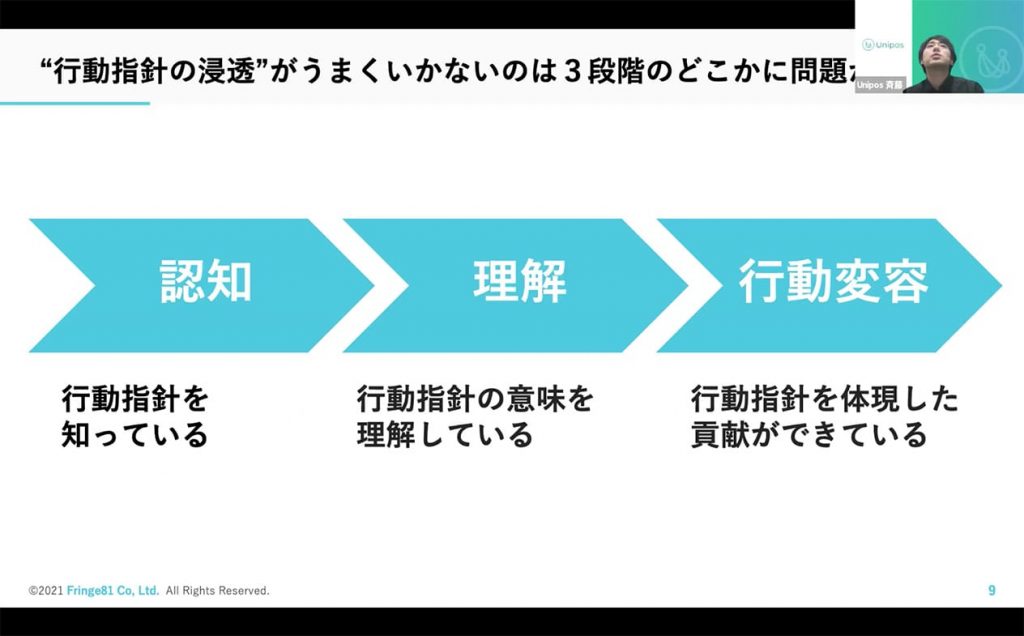

行動指針・理念浸透の3ステップ

行動指針、あるいは理念浸透には上記のような3つのステップがあり、どこかに問題があるとうまく浸透しません。

認知:行動指針を知っている

➡ 自社の理念を知っていますか。知ったうえで理解・共感していますか。

理解:自社の行動指針の意味が腑に落ちていますか

➡ 行動指針が「Do」であれば、「Do」とは何か理解していますか。

行動変容:実際にその理念や規範が、社員の行動に影響を与えていますか

この3つのポイントは先ほどのチェックリストとも相関していますので、ご自身で確認していただければと思います。

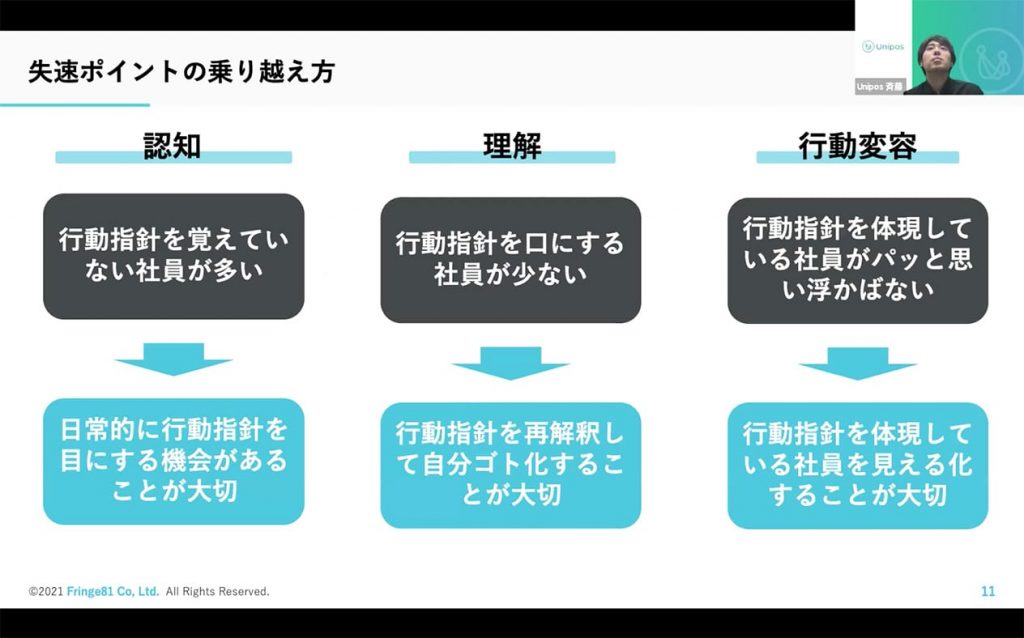

これらの課題を解決する方法が以下になります。

《理念浸透のための行動指針》

・日常的に行動指針を目にする機会がある

・行動指針を再解釈して自分事とする・体現している社員を見える化する

斉藤氏:理念を浸透させるために行動を促進するよりも、理解や共感がされていれば行動は生まれていくので、それを見つけ出して再展開していく方が、理念浸透にはより実現性が高いと考えられます。

難しいですが、ぜひ3つめのポイントを特に重視していただきたいです。

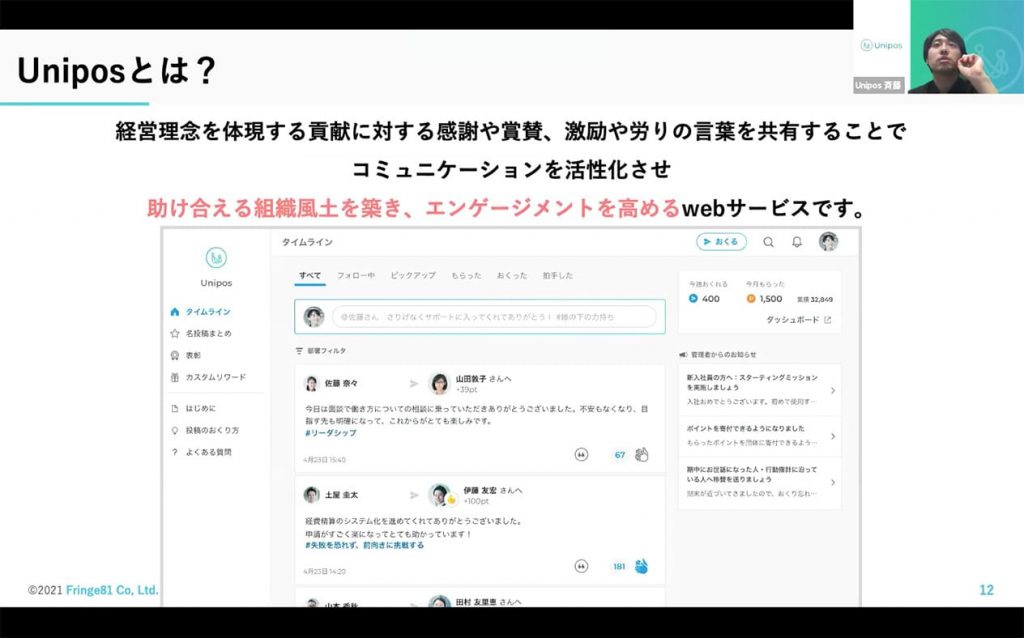

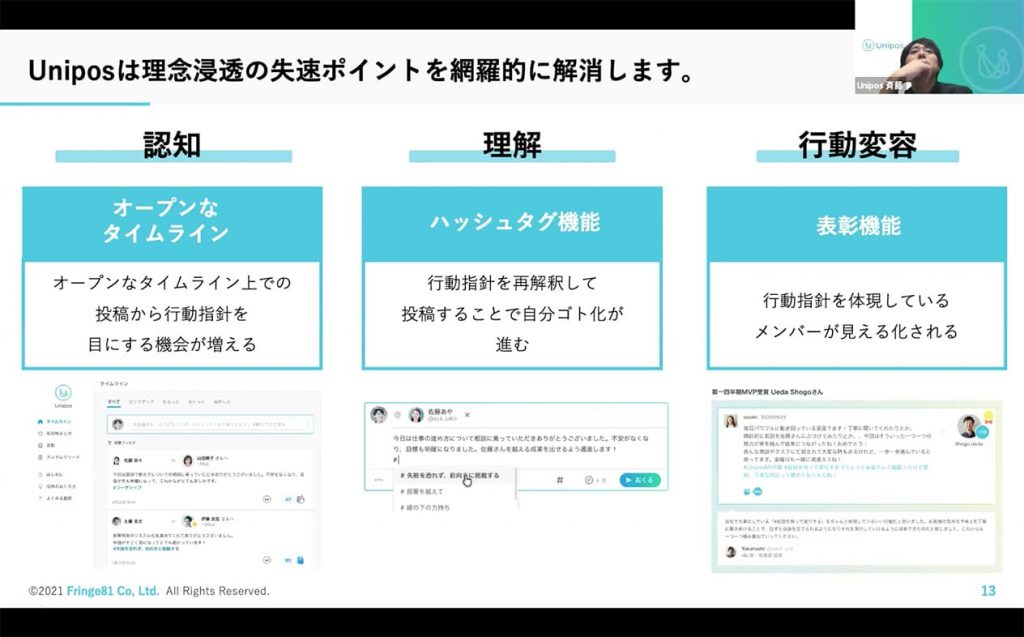

Uniposを活用した行動指針を体現している人の見える化

Uniposは自社内のオンライン上でほかの社員に対して、感謝や賞賛、激励やいたわりの言葉を送りあうアプリケーションです。オンラインというオープンな場所でみんなが見ることができるため、それぞれの社員がどのような行動をしていて、どのように感謝され、ほかの社員がどのように評価しているか、ということを明らかにすることができます。

斉藤氏:この中のメッセージは「#ハッシュタグ」をつけて発信することができます。その単語が自社の行動指針だとしたら、社員全員が毎日その単語を目にすることができます。これが行動指針を体現している人の見える化です。そのことでほかの社員にも行動指針の理解が深まっていきます。

行動指針を理解、共感することにより、再認識や共感につながるということです。

斉藤氏:「それまで言葉でしかなかった理念や行動指針が、ひとつひとつの具体的な例をともない発信され蓄積されていく」というこの仕組み自体が、理念浸透における「認知」「理解」「行動変容」を一基貫通でやるための重要なプロセスになっていると考えています。

理念浸透の加速に欠かせない管理職の巻き込み

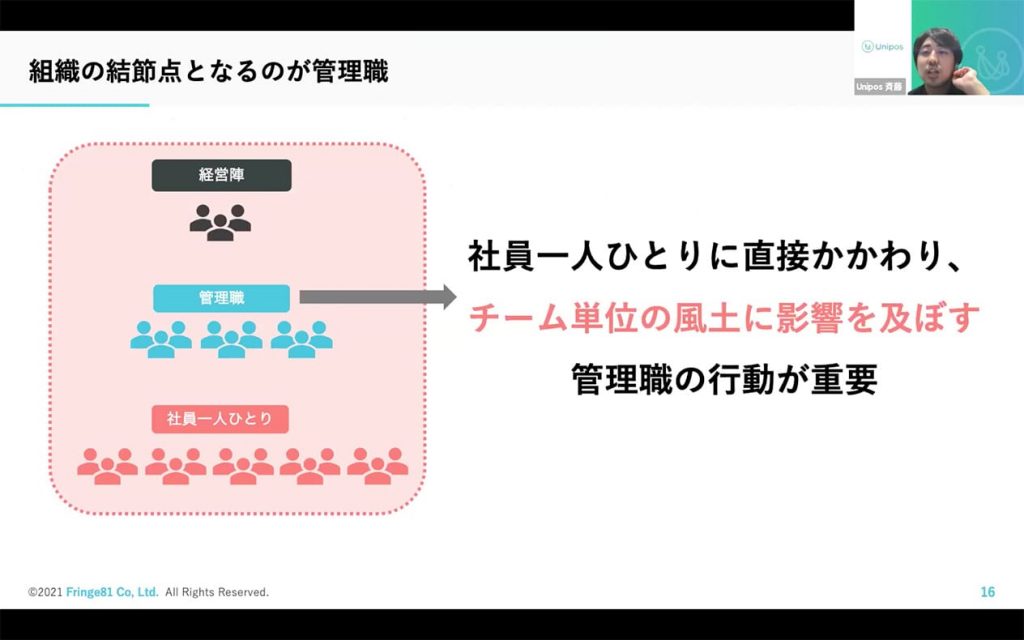

さらに理念浸透で大事なのが、管理職の巻き込みです。

理念浸透において、例えば社員が理念の体現しようと行動しているにも関わらず、管理職が体現せず理解もしていないとなると、これは大問題です。

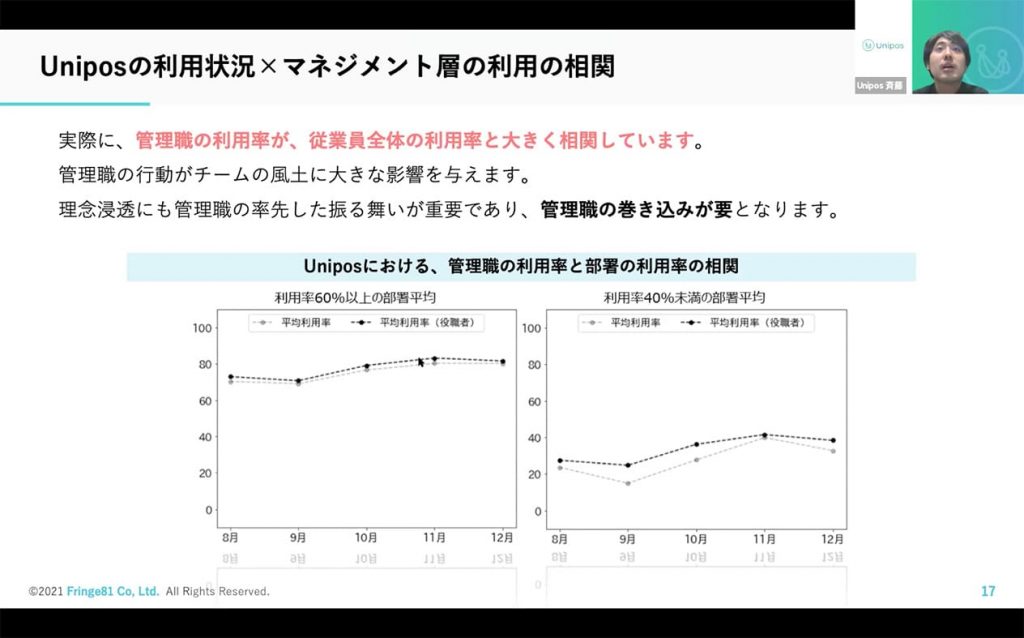

実際にUniposも管理職のみなさんが使わなくなると、全体の使用率も下がるというデータがあります。

管理職の利用率が全体と完全にシンクロしているので、いかに管理職の巻き込みが重要かが分かります。

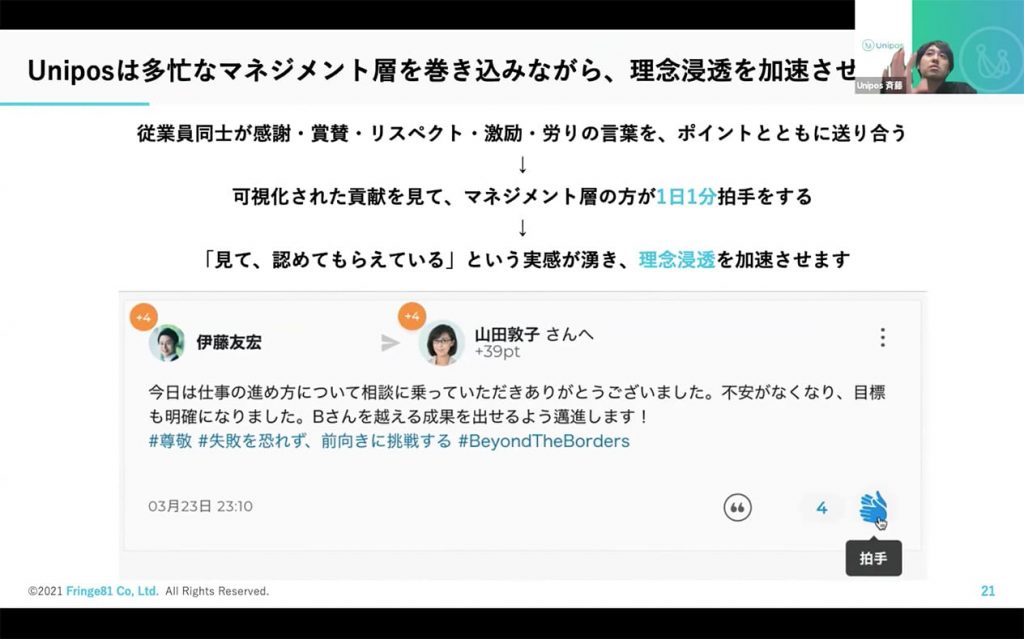

Uniposは社員同士が感謝・賞賛・リスペクト・激励・いたわりの言葉とともに、相手の行動について、会社の行動指針になぞらえて送ります。

ここでひとつ行動が生まれます。

さらにその行動に対してほかの社員から「いいね」や拍手や賞賛が生まれ、それらが積みあがっていくことで、行動した社員は「これで正しい」という自信につながり、行動指針への共感へとつながります。

《例》従業員数600人 製造系企業

・会社としてパーパスやミッションになぞらえた行動指針を定義し社員へプレゼンテーション

・行動指針になぞらえたメッセージを社員が送付

・メッセージに対して経営層から多くの「拍手」が返って来る

斉藤氏:この例を解説しますと、行動指針や理念を作るのは経営層ですが、経営層がどれだけ言葉にしても、言葉だけでは伝えることが難しいのが理念です。その際に、社員から生まれるメッセージや行動に対して、経営層が拍手などで賞賛することで、自動的に社員に理念が浸透していく、という現象が起きているのです。

この利用法は非常に優れていると思います。このコツコツとした積み上げが、理念浸透には非常に大切です。。この点を仕組みとして作り上げていくことが、人事の役割になるのではないでしょうか。

まとめ

社員のエンゲージメントを高めるための理念浸透は、採用のフェーズでも組織づくりやカルチャーづくりのフェーズでも、非常に重要なポイントであることが分かりました。

特に経営層やマネージャーなどの会社のトップが理念についてコミットし、反映している社員の行動に対してリアクションを示すことで、ひとりひとりが行動指針を理解し、理念への共感を広げていくことができます。

このようなインナーブランディングが非常に大切です。社員の理念浸透が図られ、採用現場でもエンゲージメントの高い社員から候補者に対して、しっかりとした惹きつけを行うことが可能になるからです。

社員のエンゲージメントを高め、働きやすい環境を整え、優秀な人材を迎える。ぜひこうした良い社内循環を目指してください。